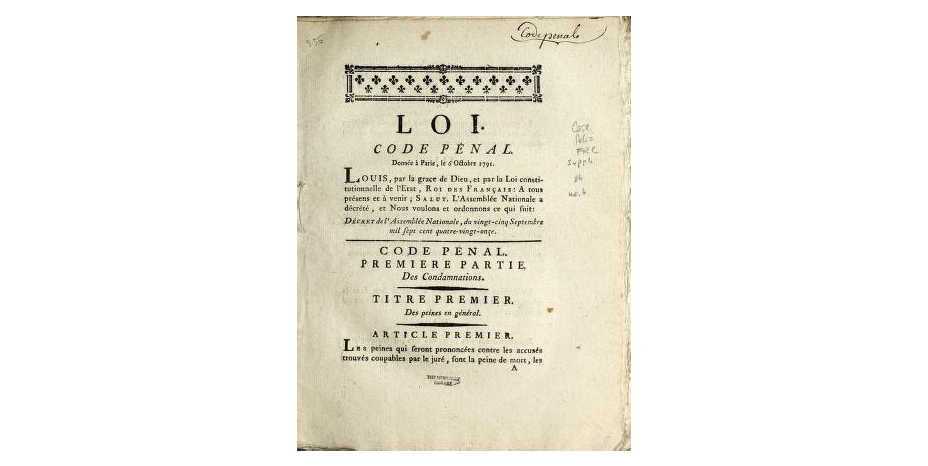

Figure 2 : premier code pénal, 1791

DN-MADe MENTION GRAPHISME

Design éditorial supports multiples

Lycée Argouges, Grenoble

Note de synthèse DN-MADe

Année 2023-2024

Productions dans le milieu carcéral :

Quelle aide la création peut-elle apporter durant l’enfermement ?

Julie Angelvin

Sommaire

1. Histoire de la prison en France

2.a. L’expression d’une communauté incarcérée : entre témoignages et archives

2.b. Traduire une condition : créer un dialogue entre le dedans et le dehors

3. Un après - se projeter dans le temps : ce que la création permet

3.a. Le fonctionnement de la réinsertion en France

Remerciements

Je souhaite remercier toutes les personnes qui m’ont permis, de près ou de loin, la réalisation de cette note de synthèse.

Merci à Mme. Audrey Balland et Mr. Jérôme Bedelet, encadrants de cet article, pour m’avoir orienté efficacement dans l’organisation de ce travail.

Merci à toutes les personnes ayant accepté de m’offrir de leur temps pour répondre à mes questions, dans le cadre d’interviews ou autre.

Merci à mes mes camarades de classe pour leurs relectures et commentaires pertinents.

Et pour terminer, merci à tous mes proches pour leur intérêt et leur présence morale pour l’achèvement de ce travail.

Abstract

Prison environment in France is synonymous with overcrowding, and the loss of dignity that goes with it because of the conditions of imprisonment. Rehabilitation is not really adapted to the situation.

Various means have been put in place to improve the reintegration process - which must start from the very beginning of incarceration - such as work within the prison, teaching, sporting activities... creation. The latter may or may not be supervised. This study therefore examines the role that creation can play in the rehabilitation process of a prisoner.

It begins by looking at the origins and the way prisons operate in France. It is also important for me to understand the evolution of the places and architecture of prisons, because the way prisons are built affects the daily life and quality of life of prisoners.

Contrary to what one might think, there is a lot of creation in prison. Getting it out of the walls would create a memory for the inmates, to make them exist outside. The idea is to report and highlight the conditions of confinement and to emphasize the role a designer can play in transmitting a condition, in creating an inner - outer dialogue, without appropriating these conditions.

This study finally explores the role that creation can play during confinement, at the moment of release, and later, during rehab. Some prisons have benefited from the organization of collective workshops while others have supported the creation processes of some prisoners by allowing them to create in cells. In all cases, I was able to note various benefits of creation on a person incarcerated.

Création

L’acte, le fait de créer, consistant à produire et à former une chose qui n’existait pas auparavant.

Enfermement

Fait d’être enfermé.

Condamné

Personne détenue dans un établissement pénitentiaire en vertu d’une condamnation judiciaire définitive.

Prévenu

Personne détenue dans un établissement pénitentiaire qui n’a pas encore été jugée ou dont la condamnation n’est pas définitive.

Maison d’arrêt

Reçoit les prévenus et les condamnés dont le reliquat de peine est inférieur à deux ans et les condamnés en attente d’affectation dans un établissement pour peines.

Centre de détention

Accueille les condamnés considérés comme présentant les perspectives de réinsertion les meilleures. À ce titre, les CD ont un régime de détention principalement orienté vers la resocialisation des détenus.

Maison centrale

Reçoit les condamnés les plus difficiles. Leur régime de détention est essentiellement axé sur la sécurité.

Centre pénitentiaire

Ces établissements regroupent au moins deux quartiers qui peuvent comprendre à la fois une maison d’arrêt, un centre détention ou une maison centrale.

Centre de semi-liberté

Reçoit des condamnés admis au régime de la semi-liberté ou du placement extérieur sans surveillance.

Semi-liberté

La semi-liberté est une mesure d’aménagement de peine de prison qui permet de préparer la réinsertion d’une personne condamnée. La journée est consacrée aux démarches de réinsertion et aux activités autorisées par le juge de l’application des peines. À l’issue de ses activités, le détenu rejoint le centre de semi-liberté.

Service pénitenciaire d’insertion et de probation (SPIP)

Il a pour mission, auprès des établissements pénitenciaires et du milieu ouvert de favoriser l’accès aux droits et aux dispositifs d’insertion de droit commun des détenus et des personnes placées sous son contrôle par les autorités judiciaires.

Depuis une dizaine d’années environ, l’enfermement est un sujet qui me traverse régulièrement l’esprit, presque quotidiennement. Il me semble que le monde dans lequel nous vivons et évoluons en tant qu’êtres humains induit de plus en plus cette sensation d’étriquement. La façon dont fonctionne notre société, le travail, le temps, les multiples enjeux sociaux et environnementaux... Je crois que tout le monde peut se sentir enfermé, à des degrés différents et pour diverses raisons. Je suis particulièrement intéressée par l’exploration de ce ressenti, ses causes, ses conséquences, les questions sociétales qu’il soulève et les diverses représentations que l’on peut en faire. Je me rends compte que petite, je m’intéressais déjà aux histoires évoquant des cachots, des geôles... et que des témoignages et des films / ouvrages comme Les Temps Modernes1, La Ligne Verte2, Midnight Express3, ou encore 19844 m’ont considérablement marqués. Pour des raisons qui m’échappent plus ou moins, l’enfermement est une notion à laquelle je me suis intéressée assez tôt. En grandissant, cet intérêt s’est élargi à cette sensation d’oppression dans la société. Depuis mes quatorze ans environ, je m’interroge sur la détention en milieu carcéral. En effet, sous sa forme d’institution publique, la prison est l’exemple le plus concret d’enfermement, physique et mental. Me pencher sur ses origines, ses enjeux, ses alternatives et problématiques me semble avoir été une manière d’étudier l’enfermement sous une de ses formes. Aujourd’hui, il me paraissait nécessaire de lier la production visuelle à ce questionnement ; c’est pourquoi j’ai choisi d’écrire mon article à ce sujet. Plus tard, j’aimerai continuer ce travail sur l’enfermement, en l’étendant à l’échelle sociale (et pas uniquement au milieu carcéral).

À ce jour, la réinsertion en France n’est pas particulièrement bien vue par tous : manque de travail, de logements, d’argent, de personnels, problèmes administratifs... Les témoignages, que ce soit des détenus, des surveillants, des conseillers pénitenciaires ou autre ne manquent pas. Pour de multiples raisons, la récidive est toujours présente. À l’origine, la prison en France n’a pas été créée dans un objectif de réinsertion ; c’est au fil des années que de nombreuses modifications ont vu le jour, dont celle de l’accompagnement social de la personne incarcérée lors du retour à l’extérieur. Des démarches se sont mises en place et ont évoluées, mais il est possible de continuer à améliorer ce processus.

Processus qui ne commence pas juste lors de la sortie de l’individu, mais qui doit en réalité se mettre en place dès le début de l’incarcération. La privation de liberté a un impact sur un nombre important de choses, comme le rythme de vie, la sociabilité, la reconnaissance envers soi-même... L’enfermement carcéral représente un changement global, direct et conséquent dans la vie d’un individu ; c’est pour cela que le processus de réinsertion doit apparaître le plus tôt possible, dès le début de la détention, afin d’aider le détenu à rester en phase avec la réalité extérieure. De cette façon, lors de sa sortie, il aura pu conserver des repères et la réinsertion sera moins brutale. Il existe divers moyens de débuter la réinsertion en détention : le travail au sein de la prison, l’enseignement, les activités sportives, l’action culturelle... la création. Celle-ci peut être libre ou encadrée.

À travers cette étude je m’interroge donc sur le rôle de la création dans le processus de détention et de réinsertion d’un détenu. Au sein de l’article, j’observe les origines et le fonctionnement de la prison en France, comment traduire la condition de l’enfermement, et pour finir, comment intervient la création durant l’enfermement jusqu’à la sortie ; l’après.

Le fait d’enfermer dans l’attente d’un jugement, d’une exécution, ou pour punir remonte jusqu’à l’Antiquité. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen érige la liberté au rang des droits inaliénables de l’homme : la privation de liberté est donc reconnue comme peine à part entière. Le rôle de la prison en France est entre-autre de protéger la société contre les individus dits dangereux. À travers cet écrit, je souhaite me concentrer sur la prison en France de nos jours ; mais je vais tout de même recontextualiser à partir du XVIIIe, afin de comprendre comment est née l’idée de la prison et les enjeux que cela a impliqué par la suite.

En 1750, le bagne est créé en France. Il consiste à faire travailler les détenus pour purger leur peine. Tout au long du XVIIIe la prison et ses conditions de détention sont fortement critiquées ; en 1776, Malesherbes déclare que « la prison est souvent plus cruelle que la mort ». Peu de temps après, Louis XVI ordonne des inspections des lieux de détention, souhaitant améliorer les conditions des détenus. En 1790, Louis XVI exige l’abolition de la torture. Jusqu’ici, la criminalité était punie par des châtiments de violence physique (coups, pilori, privation d’eau et de nourriture, flagellation, écartèlement etc).5

En 1791, un nouvel âge prend place pour la justice pénale. Avec l’adoption du premier code pénal6 (Figure 2), l’enfermement est placé au centre du dispositif judiciaire. C’est une nouvelle théorie de la loi et du crime, une nouvelle justification morale ou politique du droit de punir qui est adoptée. Parmis ces modifications, la disparition des supplices ; les châtiments corporels sont exclus et c’est la privation de liberté qui fait office de peine.

« A disparu le corps comme cible majeure de la répression pénale [...] La punition a cessé peu à peu d’être une scène ». Ces traitements (dits « spectacles » par Michel.F.) ont été abolis en partie car on les soupçonnaient d’avoir de mauvaises influences « de l’égaler (le crime), le dépasser en sauvagerie, d’accoutumer les spectateurs à une férocité dont on voulait les détourner, de faire ressembler le bourreau à un criminel, les juges à des meurtriers, d’inverser au dernier moment les rôles, de faire du supplicié un objet de pitié ».7 À cette période, le code pénal privilégie le principe de « peine » et décline toute voie de réintégration du détenu. La peine de mort, elle, est maintenue.

« La punition tendra donc à devenir la part la plus cachée du processus pénal. Ce qui entraîne plusieurs conséquences : elle quitte le domaine de la perception quasi quotidienne, pour entrer dans celui de la conscience abstraite ; son efficacité, on la demande à sa fatalité, non à son intensité visible ; la certitude d’être puni, c’est cela, et non plus l’abominable théâtre, qui doit détourner du crime ; la mécanique exemplaire de la punition change ses rouages. [...] Ne plus toucher au corps, ou le moins possible en tous cas, et pour atteindre en lui quelque-chose qui n’est pas le corps lui-même [...] Le châtiment est passé d’un art des sensations insupportables à une économie des droits suspendus. »8

La prison est un lieu de punition mais aussi un lieu d’amendement du condamné, par le travail et l’éducation. Après 1791, deux types de prisons existent : les départementales, maisons d’arrêt pour les courtes peines et les personnes en attente de jugement, et les prisons pénales pour les longues peines. En 1795 l’administration des prisons est créée (Figure 4). En 1870, suite à la commission d’enquête d’Haussonville (Figure 5), on se rend compte que l’état des prisons est catastrophique. De nouvelles mesures seront alors instaurées, dont la libération conditionnelle pour bonne conduite à partir de 1885.

En 1911, l’administration pénitentiaire, qui dépendait depuis sa création en 1795 du ministère de l’intérieur, devient un service du ministère de la justice. Paul Amor met en œuvre, à partir de 1945, une réforme fondamentale du système pénitentiaire, formulée en 14 principes ; de grands principes qui régissent encore aujourd’hui la politique pénitentiaire. La prison doit notamment permettre la réinsertion sociale des condamnés. Dans les années 50, la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) est adoptée en France. L’abolition de la peine de mort, date clé, prend place en 19819 ; la peine privative de liberté devient le mode d’exécution pénal de référence. Afin de contrer la surpopulation carcérale, le plan « 13 000 » est lancé en 1987.

Très tardivement, dans les années 1990, une meilleure prise en charge des détenus est mise en place (accès aux soins, prévention de récidive etc). De plus, suite à la consécration du droit pénitenciaire en 2009, le service public pénitentiaire voit ses missions redéfinies, les personnels sont mieux reconnus, leur rôle est réorganisé et mis en valeur. Les droits et devoirs de la personne détenue sont actualisés et inscrits dans la dynamique d’un véritable parcours d’exécution de la peine. Un code de déontologie du service public pénitentiaire fixe les règles de loyauté, de respect des droits fondamentaux du détenu et de non discrimination qui s’imposent aux personnes habilitées et aux personnels de l’administration pénitentiaire dans l’exercice de leurs fonctions. Ces derniers doivent prêter serment lors de leur première affectation.10

De 2002 à nos jours, la carte pénitentiaire (Figure 6) a beaucoup changée ; c’est dans la partie suivante que j’étudie les diverses notions concernant les lieux habilités au milieu carcéral.

Organisation sur le territoire -

Depuis le XIXe siècle, le système pénitencier a connu des périodes plus ou moins denses concernant sa population. Mais après la seconde guerre mondiale, les effectifs ne s’arrêtent quasiment plus de grimper, et le nombre de places reste inférieur au nombre de personnes incarcérées. Il me paraît important d’avoir certaines notions concernant l’organisation du territoire et la façon dont la carte a été adaptée afin d’imaginer des solutions à cette problématique.

Il y a 187 établissements pénitentiaires en France, divisé en deux grandes catégories : les maisons d’arrêt et les établissements pour peine (maisons centrales). En font aussi parti les centres pénitenciaires, regroupant des quartiers distincts pouvant entrer dans ces deux catégories. La carte pénitenciaire est divisée en 9 régions. Chaque région est supervisée par sa Direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP), chargée d’animer, de contrôler et de coordonner l’activité des centres pénitenciers. Cette carte a été simplifiée au fil des ans ; depuis 1789, on cherche à implanter de plus grands établissements pénitenciers en périphérie des villes, dans le but entre-autre d’augmenter le nombre de places. Ces 30 dernières années, les gouvernements ont lancé plusieurs plans de rénovation du « parc pénitenciaire », en visant une répartition plus équilibrée des établissements du territoire.

Architecture -

On connaît peu l’architecture carcérale puisque par définition, on ne peut pas visiter les prisons. Pourtant, la façon dont les prisons sont construites influe sur le quotidien et la qualité de vie des détenus. Il me semble donc important de comprendre quels sont les enjeux autour de la construction de ces établissements.

De 1800 à 1830, les bâtiments utilisés pour la détention étaient des lieux hérités de l’Ancien Régime. Les architectes ont donc dû se servir de ces bases, à partir desquelles ils créaient des extensions, des ailes et autre pour s’adapter à la fonction carcérale.

Par la suite, il y a eu débat sur le mode architectural à adapter. Finalement, c’est le plan rayonnant qui deviendra le schéma fondammental. Son architecture est basée sur un centre avec un poste de contrôle et des salles allongées rayonnant autour. Ces salles, constituées sur plusieurs niveaux, donnent accès aux cellules par des couloirs. Cette structure a permis l’organisation du point de vue de la gestion de l’établissement, et non pas des détenus, à l’inverse du panoptique11. C’est avec ce modèle cellulaire qu’est arrivé la fonctionnarisation, les uniformes ; la hiérarchie se mettait en place en même temps que cette « architecture de couloirs ».

De 1945 à nos jours, les traits de l’architecture carcérale restent principalement les mêmes : un bâtiment unique avec des extensions, un espace fonctionnel dédié aux détenus (cellules, ateliers, salles de classe, cours de promenade, infirmerie...). Des couloirs relient entre eux tous ces espaces, ainsi que les lieux où travaillent le personnel. Les détenus ne font que passer dans ces couloirs pour aller d’un lieu à un autre, sous la surveillance des gardiens.

D’après Christian Demonchy, architecte de prison, l’architecture pénitenciaire de nos jours n’est pas favorable à la réinsertion, car elle ne prend pas en considération ses objectifs. Les détenus « font leur peine », sont laissés à leur sort ; on les surveille mais on ne s’en occupe pas. En 1984, la prison « expérimentale » de Mauzac est dessinée entre-autre par Chrsitian Demonchy. D’après lui, ce modèle donne une part plus grande aux lieux de vie. Il y avait là une « volonté d’affirmation de la communauté carcérale, faire en sorte que les détenus puissent échanger entre eux et avec les personnels au quotidien. La prison est ici considérée comme une communauté à part entière ». Le système n’est pas un système cellulaire comme toutes les autres prisons, car chaque détenu a la clé de sa cellule. L’architecture de couloirs a été supprimée dans ce modèle, car remplacée par une grande place que traverse le personnel et les détenus : un lieu de vie où les gens se rencontrent et peuvent se parler (cela remplace la cour de promenade traditionnelle). Christian Demonchy trouve nécessaire de se poser la question : quelle vie va-t-on imposer à des personnes sur des mois, des années ? Comment construire un bâtiment en ayant conscience de cela ? C’est en cherchant une nouvelle réponse à cette question qu’est née cette prison dite semi-ouverte à Mauzac.

Dans le modèle pénitencier dit « classique », il y a une forte division entre la partie détention et la partie réinsertion. Pour Demonchy, la première tâche de l’administration pénitenciaire est de faire en sorte que les détenus s’incèrent dans la vie carcérale, et non pas de chercher comment les détenus vont s’insérer plus tard, dans une vie future, hors-prison. « Une architecture n’est pas faite pour que les gens vivent d’une certaine manière une fois qu’ils auront quitté les lieux. Le système, avec ses deux missions - détention et réinsertion - occulte finalement la réalité de cette nécessité de vivre socialement, à l’instant t. »

Ce qui constitue l’Histoire, c’est la connaissance des évènements du passé et de leur évolution, les faits relatés. En découlent donc les lieux où se sont déroulés ces évènements, ce que j’ai étudié ci-dessus. Mais c’est aussi les témoins de cette histoire ; ceux qui l’ont vécu. Paradoxalement, ce sont aussi, il me semble, ceux que l’on entend le moins. Je crois donc qu’il est capital, pour écrire cet article, de mettre en lumière la parole et le vécu de personnes ayant connues la détention. Ci-dessous s’ensuivent donc des écrits que j’ai tiré de livres, de reportages, et d’interview avec des détenus, des anciens détenus, ou encore des personnes ayant connu le milieu carcéral de près. C’est un espace dans lequel je souhaite laisser place à ceux qui ont connu l’enfermement, et qui ont désiré s’exprimer.

« Leur captivité les place tout au bord du gouffre de l’humanité. Leur âme vibre : elle exprime la plainte d’Icare, prisonnier de son labyrinthe aussi concret qu’existentiel. Elle exprime le chant de la condition humaine. »12

« La prison, ça ressemble à des murs. C’est des grillages, des barbelés, du béton ; c’est du gris, partout. Moi, j’avais la chance d’être au troisième étage, tout en haut. La prison de Vivonne où j’étais, elle est assez grande, donc par extension les fenêtres le sont aussi. Par certaines fenêtres, je pouvais donc avoir accès à une vue sur l’horizon, sur la campagne... À l’inverse, la maison d’arrêt dans laquelle j’étais en attendant mon jugement était un bâtiment datant du XIXe, où il n’y avait que de la pierre et les fenêtres étaient toutes petites. En fait, la prison de Vivonne est assez récente, donc même niveau hygiène ça allait. J’ai eu quelques cafards, des fourmis, mais pas de rats. C’était assez propre. Des rats, par contre, y en avait autour de la prison car certains détenus balancaient leurs déchets par les fenêtres, du coup ça les attiraient. »13

« Le ciel de la prison est un ciel monotone. Toujours gris à cause des murs, toujours ce brouillard, qui laisse sur nos fronts - lorsqu’on se promène dans la cour - de petites gouttes d’eau. Quel ennui... perpétuel et morne... Je ne peux pas dépasser ces hauteurs, je fais des cauchemars ces dernières nuits, et là, je rêve encore de prisons, sombres, sans sortie, avec des escaliers qui montent, qui descendent, sans fin. Mais comment ne pas se sentir comme un arbre qui était en fleur et que l’on a arraché à sa terre, pour le mettre à l’ombre, dans un coin stérile et solitaire ? De ce coin, je tourne mes branches, encore avec des fleurs, vers les rayons absents, inaccessibles. Si l’on m’a enfermée ici, c’est pour me faire languir, mourrir lentement, en pleine jeunesse, me faire vieillir. Me condamner à la solitude, au temps qui passera emmenant avec lui pleins de choses et de gens sur son passage : tout ce qui n’est pas solide. Mes fleurs, jour après jour, sans rayons, sans lumière, sans amour, tomberont sans bruit, mais je sentirai chaque déchirure. »14

« [...] Seule mon enveloppe est en prison. Moi, je suis ailleurs. Et souvent, très loin. »15

« C’est en résistant, en luttant longuement dans les oubliettes, que j’ai appris à ouvrir les yeux, et qu’au bout de mon usure je suis devenu écrivain. Mon stylo, c’est ma vie bafouée, mon encre, c’est mon sang martyrisé, mon talent, c’est ma tête relevée. Je sais pourquoi je dis non ! Je sais pourquoi je me bats, je sais ce qui m’attend, ce à quoi je m’expose, ce que j’ai subi, ce que je subis encore. La prison n’a pas fait de moi un écrivain... Elle a fait de moi un témoin, une victime, une certitude où la qualité d’homme peut encore résister et témoigner... L’écriture m’est survenue comme une ultime force... » 16

« L’entrée en prison de tout individu passe par le rituel de « la fouille ». Devoir se dévêtir complètement afin de vérifier qu’aucun objet, aucune substance interdite n’est introduite dans ce nouveau lieu ! Mais cette mise à nue est bien plus profonde qu’il n’y paraît. À partir de ce moment, plus aucun moment d’intimité ! La promiscuité d’une existence à plusieurs dans 9 m2, 22 heures sur 24. Le regard permanent d’une surveillance incessante. Ce rituel qui se renouvelle régulièrement est aussi le moyen d’affirmer le statut de dominé, de soumis, de sous-homme qu’est le prisonnier, même s’il n’est que présumé innocent. Humiliation, perte de l’identité, privation de liberté, de l’action, du mouvement, s’accompagnent d’une perte de sa conscience de citoyen, d’homme. L’individu dérive de l’homme responsable vers un animal plein de haine et de rage, solution facile pour survivre en prison. Il se pose la question suivante : [...] Peut-on faire de l’épreuve de la prison une épreuve constructive dans la vie d’un homme ? Peut-on ressortir grandi, renforcé, d’un passage par la prison ? Il est nécessaire de préciser que le système carcéral actuel est basé sur la notion prioritaire de sécurité. Le système se doit de maintenir enfermés les individus qui lui sont confiés. Les notions de réinsertion, d’éducation, de prise de conscience sont seulement satellites et ne doivent à aucun moment entraver l’objectif essentiel ! Vivre en prison, c’est ne jamais cesser de se battre. Conserver son identité, le respect de soi-même (lié au respect général), une autonomie, un espoir, la culture de l’espérance. Se battre pour rester en contact avec la réalité du dehors, se battre pour garder un pied dehors, se battre pour trouver tous les jours la force de se lever et de trouver du soleil dans cet univers gris froid ! »17

« Le temps y est circulaire. C’est une punition par le temps. »

« On voit des animaux en cage. Alors, dehors, on se sent libres. »18

Graffitis, bricolage d’objets, écrits, dessins... Tant de productions qui renvoient à une histoire sociale et politique. Toute cette matière créée au sein de prisons bruisse. La faire sortir des murs permet de créer une mémoire pour les détenus, de les faire exister en dehors. De laisser trace.

De 1933 à 1958, Brassaï (Gyula Halàsz, 1899-1984) réalise une série de photographies intitulée Graffiti, le langage du mur. Durant cette vingtaine d’années, il concentre son regard sur les signes, dessins et griboullages des murs de Paris, qu’il capture avec son appareil. Il choisit de réaliser un catalogue, un imagier populaire, dans lequel ces dessins / gravures photographiés apparaissent comme l’inconscient de la ville. Lorsqu’il a rassemblé toutes ces photographies, Brassaï a décidé de les soumettre à une typologie prédéfinie par lui-même. On peut faire le parallèle avec les graffitis de prison, qui peuvent être étudiés d’une manière similaire, afin d’en exposer l’imaginaire de la communauté carcérale. Brassaï écrivait notamment, à propos du mur, qu’il était « Le refuge des interdits qui donne la parole à tous ceux qui, sans lui, seraient condamnés au silence ». On peut par ailleurs se demander s’il est légitime de poser une typologie sur ces réalisations ; notre point de vue ne viendrait-il pas biaiser, interférer ? Peut-on poser une typologie de manière objective, sans y impliquer notre propre perception de la chose ?

Dans Système P, Bricolage, invention et récupération en prison de Catherine Réchard, ce ne sont pas des graffitis mais des objets qui témoignent de tout cet inconscient incarcéré (Figure 14). Avoir rassemblé ces photographies permet au lecteur « d’envisager l’autre en tant qu’individu et non pas seulement en tant que détenu, plaçant la rencontre sur le terrain de l’invention et de la créativité »16. Ces images accordent, en tant que personne extérieure, une prise de conscience de l’existence de cette communauté captive, et de son quotidien. Ce témoignage permet aussi d’ouvrir un dialogue silencieux entre les détenus et les personnes qui regarderont leurs portraits « Au-delà de l’appareil photo, les personnes qui m’ont confié leur image s’adressent à tous ceux qui regarderont un jour la photographie et qui, happés par la force du regard, soutiendront la confrontation avec cet autre qu’ils n’auraient jamais dû rencontrer »19. Il révèle aussi l’importance du fait de produire. Créer des objets en les détournant de leur usage premier pour répondre à une nécessité sur le moment. Premièrement, cela peut apporter une certaine satisfaction de « j’ai réussi avec ce que j’avais sous la main » ; une réjouissance. Deuxièmement, ils s’apportent une forme de réconfort grâce à ces productions, et, pour finir, de travailler les objets de la sorte leur permet, il me semble, de garder une connexion avec le monde à l’extérieur des murs.

Quoi de mieux pour comprendre les conditions des détenus que l’amas de matière produit par eux mêmes ? Il parle pour eux, mieux que quiconque. Encore faut-il que ces réalisations sortent du dedans, vers le dehors. C’est là que le designer peut intervenir. Son rôle est de transférer ces créations en dehors des murs, mais il me semble important d’être prudent sur le fait de ne pas se les approprier, ne pas changer leur sens. Nous allons donc voir dans la partie qui suit, quelles peuvent être les différentes manières subtiles d’être un messager, dans un contexte d’enfermement.

Les prisons sont des lieux où la création est tout particulièrement contrôlée. Il est compliqué pour elle de s’y immiscer ; tout autant de s’en extraire. Pourtant, elle a beaucoup à y apporter. Le milieu carcéral étant occulté au reste du monde, les productions qui y sont faîtes sont en réalité, mis à part les témoignages, le seul moyen de savoir à quoi ressemble cette micro-société. Pour les détenus, la création représente l’un des rares liens avec le monde extérieur. C’est pourquoi il me semble nécessaire de se pencher sur le comment : comment faire fonctionner ce dialogue interne-externe ?

Ce dernier peut fonctionner de différentes façons. Dans un premier temps, cela peut être de ramener du dehors dans le dedans.

Il existe de nombreuses associations / institutions publiques qui permettent d’introduire la culture à l’intérieur des murs. Lors de ma phase d’investigation, j’ai pu discuter avec une coordinatrice socioculturelle du SPIP (Service Pénitenciaire d’Insertion et de Probation). Son rôle est de créer des moments de rupture avec le rythme pénitencier, de lier culture et réinsertion, en acceuillant des intervenants et en mettant en place des ateliers, des débats. « Par exemple, proposer des choses auxquelles ils n’auraient jamais pensées, comme le prix Goncourt des détenus. On parle quand même d’un gros prix littéraire, et la plupart, à chaque fois, c’est « je m’inscris sans trop savoir pourquoi ». Généralement ils espèrent avoir des remises de peine de sureté (RPS). Dans la finalité, il en découle des gens qui apprécient la lecture et commencent à s’y mettre. Je ne veux pas être utopiste, ce n’est pas tout le monde, mais chez certains cela développe un attrait pour la lecture, et ce sont ces petites choses que l’on cherche ». Son métier permet une réelle mise en place d’actions culturelles au sein de prisons. Et de ce qu’elle voit et entend, la création encadrée a prouvé ses bienfaits « Lorsqu’on leur demande leur production pour l’exposer, il y a différentes visions des détenus ; « oui, vous pouvez le prendre, je m’en fiche » ou « ouais, c’est cool, ça va donner une autre image de nous ». Et généralement, c’est ce qui ressort. C’est de vouloir casser l’image de la prison, de montrer ce qu’ils peuvent faire ». D’une manière générale, l’action de créer est valorisante pour le détenu.

Apporter du dehors vers le dedans peut aussi se concrétiser grâce à des fonctionnements comme la justice restaurative (ou restauratrice, réparative). Bien illustrée dans le film Je verrai toujours vos visages20, celle-ci créé des opportunités de rencontres entre toutes les personnes concernées par les infractions et leurs répercussions.

Sous un autre angle, la création doit réussir à s’extirper du milieu carcéral : du dedans vers le dehors. Il me semble important de faire connaître les conditions de détention au grand public. C’est un travail qu’a réalisé Nicolas Daubanes, à travers de multiples expositions, comme ORCA. Depuis 2008 et une première expérience en milieu carcéral, Nicolas Daubanes a multiplié les expériences d’ateliers, de résidences d’artiste, de professorat en prison. à travers ses travaux, il interroge les limites de l’existence et de la condition humaine. Il travaille depuis plusieurs années avec la limaille de fer pour réaliser ses dessins. Limer ou couper un barreau produit de la poudre de fer : ainsi, dessiner avec, ce peut être pour lui dessiner avec la question de l’évasion. L’exposition ORCA est particulièrement basée sur l’utilisation et la réflexion autour de matériaux et de structures spécifiques au monde pénitencier. Comme avec la limaille de fer, il utilise le détournement avec le concertina21, qui est normalement utilisé de façon horizontale en haut des murs le long des chemins de ronde. Lui a choisi de l’utiliser de façon verticale, avec de l’air soufflé en dessous, ce qui je crois invite à une réflexion sur un échapattoire ; casser l’image très dure, agressive et connotée de cet objet.

En fait, cette exposition immerge totalement ses spectateurs dans le monde carcéral. Dans les « chemins de ronde » recréés ici, il faut être vigilants, ne pas trop s’apporcher des barbelés. Toutes ces représentations se rapportent à une notion d’évasion, de sabotage et de résistance. Nicolas Daubanes se réapproprie les codes de la prison et exprime un désir d’émancipation avec le détournement de ceux-ci. Ce qui est intéressant ici, c’est qu’on invite le public à la réflexion mais surtout au ressenti que traverse les détenus, en les entourant d’objets issus de la prison.

En 2016, une installation prend place au sein du Mémorial de la prison de Montluc à Lyon. Dans le cadre d’une résidence artistique, le designer Ruedi Baur et la sociologue Vera Baur ont rassemblé et écrit 1500 questions sur l’histoire et le devenir du site de la Prison de Montluc. Ces questions ont été calligraphiées par Afrouz Razavi et Eddy Terki sur des petits supports en bois qui ont été installés à l’occasion des Journées européennes du patrimoine dans l’espace de ce lieu.22 Aujourd’hui encore, tout le monde peut participer à ce projet sur le site internet de l’association Civic City, en posant les questions qui les préoccupent. Cette installation est un exemple marquant de l’ouverture d’un dialogue entre un lieu, son histoire et le public. L’ensemble de ces interrogations offre l’opportunité de se repencher sur les mémoires diverses de cette prison miltaire et civile sur toute la durée de son fonctionnement, depuis 1918. « Cette installation constitue la première phase de cette résidence autour d’une réflexion sur la transmission de l’histoire d’un lieu de mémoire complexe ». Ici le designer propose un dialogue humain et social, et invite le public à participer à l’installation, ce qui permet une approche collective où l’usager se sent invité et impliqué dans la réflexion.

Perpendiculaire au Soleil est un roman graphique basé sur un échange à double sens ; des images importées et exportées hors de prison. Cette histoire est la transmission au public d’une correspondance réaliste et sensible par Valentine Cuny-Le Callet et Renaldo McGirth. Valentine est une illustratrice qui s’intéresse notamment à la pratique des arts plastiques par les détenus condamnés à mort aux états-Unis. En 2016, elle adhère à l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture), et elle entame cette correspondance avec Renaldo McGirth, condamné à mort dans l’administration pénitenciaire de l’état de Floride.

Sorti en 2022, ce récit est réalisé par des dessins et gravures sur bois de Valentine Cuny-Le Callet, mais aussi par la main de Renaldo. « Aux états-Unis comme en France, la loi empêche une personne condamnée de tirer un profit financier du récit de son crime »23 ; c’est pourquoi Renaldo a fait don à Valentine de tous ses textes et dessins figurant dans l’ouvrage ; son témoignage est offert aux autres.

Il n’y a pas vraiment de fil conducteur ; le roman est écrit et créé par Renaldo et Valentine en parallèle à leur rencontre. On y découvre donc leurs réflexions, leurs découvertes, et l’amitié qui se créée entre eux. Le travail de l’image y est très intéressant ; l’autrice explique tout son cheminement, ses choix, et les difficultés auxquelles elle doit faire face (nous y reviendrons plus bas). Les dessins sont souvent très oniriques, très imaginaires. C’est une façon pour l’autrice, il me semble, d’exprimer que le réel lieu de vie d’un détenu est certes dans la cellule, mais aussi et surtout dans sa tête, son esprit, son imagination : c’est son lieu-échappatoire. La pensée est libre, le corps empêché.

Ce récit permet à plusieurs instants de prendre conscience du pouvoir de l’image, et à quel point elle est contrôlée dans ce milieu-là. Renaldo n’a presque pas de photographies de lui, à part celles prises dans le contexte carcéral « Pouvoir dessiner, pouvoir penser sa propre image autrement, c’est une manière de reprendre le pouvoir »24. Par ailleurs, Valentine précise que beaucoup de ses envois d’images ont été refusés, alors que si elle envoyait un courrier écrit détaillant exactement ces mêmes dessins, c’était accepté « Cela montre le rapport très étrange que la prison entretient avec les images et l’espèce de peur qu’elles inspirent ».

Pour cette oeuvre le mot « dialogue » est particulièrement bien adapté puisque l’on a les mots d’une personne intérieure et de l’autre, extérieure aux murs. L’image remplie parfaitement le rôle de messager entre les deux, et le fait qu’elle soit tant contrôlée interroge : quel est le but de cette censure ? Que veut-elle enrayer ?

La réinsertion en France a du mal à fonctionner et ce par un manque de moyens, de personnels... Il me semble fondamental de comprendre l’importance des modifications institutionnelles, qui sont délicates à mettre en place, mais aussi de voir les progrès qui ont été faits depuis le XIXe siècle.

La notion de réinsertion a fait son apparition en 1885 avec la création de la liberté conditionnelle (par René Bérange, Figure 19) pour bonne conduite. Au début, elle est utilisée avec extrême prudence. En 1888, le ministre de l’Intérieur met en place un comité consultatif de la libération conditionnelle pour apaiser la défiance des magistrats à l’encontre de cette nouveauté. C’est le directeur de l’administration pénitenciaire qui préside alors ce comité. En deux ans, 56 % des demandes de libération sont acceptées.

« La libération conditionnelle reste, aujourd’hui encore, une des composantes importantes du système pénitentiaire français : espérance pour le détenu, instrument disciplinaire pour l’administration, elle est un levier essentiel dans le processus de réinsertion. »25

De 1885 à 1890, grâce aux libérations conditionnelles, la population moyenne des maisons centrales tombe de 14 515 à 10 990 pour les hommes et de 1982 à 1453 pour les femmes26.

Peu après la 2de guerre mondiale, en 1946, est créée l’Institution des comités d’assistance et de placement des libérés (CAPL) sous la direction de Paul Amor. Ces comités ont pour mission de surveiller les libérés conditionnels et d’aider les libérés définitifs qui le souhaitent. En 1958 une nouvelle ordonnance instaure certaines modifications et nouveautés. Entre autre, elle étend le rôle des comités d’assistance et de placement des libérés qui deviennent les comités de probation et d’assistance aux libérés (CPAL) pour le suivi des peines en milieu ouvert, et légalise des mesures d’aménagement de peine (semi-liberté, permission de sortir).

« Ce simple récit montre qu’à côté de trop nombreux récidivistes il existe tout de même des hommes qui, après de longues années de marginalité, reprennent une vie normale aidés par le milieu d’accueil et je ne remercierai jamais assez le maire compréhensif de ce beau village des Corbières d’avoir, avec la vigne de son père, permis à Louis de redevenir un homme. »27

En 1999, le SPIP (Service Pénitenciaire d’Insertion et de Probation) est créé en faisant fusion entre les CPAL et les SSE (service socio-éducatifs). Aujourd’hui encore, il a pour mission principale la prévention de la récidive. Pour cela, il est chargé de réaliser une évaluation de la personne et d’assurer un accompagnement adapté afin de trouver des solutions aux problématiques identifiées chez la personne suivie.

En réalité, la réinsertion ne doit pas attendre la sortie du détenu pour se mettre en place. Elle doit commencer dès lors de l’incarcération. la loi pénitentiaire de 2009 les soumet à une obligation d’activité.

« Toute personne condamnée est tenue d’exercer au moins l’une des activités qui lui est proposée par le chef d’établissement et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation dès lors qu’elle a pour finalité la réinsertion de l’intéressé et est adaptée à son âge, à ses capacités, à son handicap et à sa personnalité.

Lorsque la personne condamnée ne maîtrise pas les enseignements fondamentaux, l’activité consiste par priorité en l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul. Lorsqu’elle ne maîtrise pas la langue française, l’activité consiste par priorité en son apprentissage. L’organisation des apprentissages est aménagée lorsqu’elle exerce une activité de travail »28.

Ces activités, énumérées par le code de procédure pénale, sont : le travail, la formation professionnelle, l’insertion par l’activité économique, l’enseignement, les activités éducatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques.29 Le principe, inspiré des règles pénitentiaires européennes, est toutefois difficilement mis en œuvre dans les établissements pénitentiaires, particulièrement dans les maisons d’arrêt en raison de leur surpopulation. L’attente pour accéder à un travail, à un enseignement ou à une formation professionnelle est fréquente. La préparation à la réinsertion passe aussi par des activités culturelles et artistiques. Celles-ci sont organisées par le ministère de la culture signataire d’une convention avec le ministère de la justice, les collectivités locales et les établissements culturels. En outre, tous les établissements pénitentiaires doivent offrir une médiathèque et les détenus doivent pouvoir y accéder régulièrement. Dans certaines prisons, la configuration des lieux ou le surpeuplement limitent cependant l’accès aux activités. Des exigences de sécurité (nombre limité de places par activité, manque de surveillants, etc.) peuvent aussi être un obstacle. 30

On ne peut que constater une grande avancée dans la mise en place du processus de réinsertion depuis la naissance des prisons, mais il reste tout de même des questions à soulever et des choses à améliorer.

« Si je n’avais pas l’art, je recommencerais. C’est certain. » Jean Claude Pautot, artiste et ancienne figure du grand banditisme. (Figure 21)

Au sein des différentes prisons, des coordinateurs socioculturels ont soutenu et développé des espaces de création pour les personnes incarcérées. Certains établissements pénitentiaires ont bénéficié de l’organisation d’ateliers collectifs tandis que d’autres ont soutenu les processus de création de certains détenus en leur permettant de créer en cellule.

Lors de ma phase d’investigation, j’ai rencontré Séverine Carpentier, bibliothéquaire à la bibliothèque des relais lectures à Grenoble. Une mission de son métier consiste à travailler avec des publics empêchés de lecture. Concrètement, ce sont les lieux où on ne peut pas sortir de là où on est pour aller chercher des livres : elle travaille donc en partie en prison, à la maison d’arrêt de Varces. Durant ses visites là-bas, elle a plusieurs tâches à réaliser : acheter des livres qui prendront place dans la bibliothèque de la prison, former le détenu-auxiliaire qui s’occupe de la bibliothèque, faire de l’action culturelle auprès des détenus en faisant venir des auteurs ou en faisant des temps de lecture. Elle y organise aussi des discussions de groupe sur des thématiques à l’aide de livre. Le détenu-auxiliaire est formé au métier dans la mesure du possible, il est aidé pour avoir la possibilité de bien accueillir les autres détenus sur les temps d’ouverture de la bibliothèque. « René Fregny est le très bel exemple d’un auteur qui a découvert la littérature en prison ».

Cette démarche est un support pour les détenus. Elle permet à ceux qui sont en difficulté de lecture et qui ont envie de lire, d’apprendre, mais aussi d’offrir des rencontres, des échanges, qui apportent aux détenus un échappatoire à leur quotidien. On peut aussi noter qu’ici la culture a aussi un rôle important d’information sur l’actualité. Avoir ces visites hebdomadaires leur permet de rester connecter avec les évènements extérieurs à la prison.

Il y a, d’après mes recherches et collectes d’informations, quatre piliers qui constituent dans la création un grand pas vers l’objectif de réinsertion. Le processus d’apprentissage, la mise en place d’objectifs réguliers (le rituel), le partage, et l’expression de soi par la production ; ces fonctions ouvrent une brèche pour appréhender l’extérieur. Si l’on considère que ces piliers font ici part intégrante de la création, alors celle-ci permet de replacer l’individu dans une position d’acteur sur lui-même et son environnement. De plus, effectuée intra muros, elle sera aussi un repère pour le détenu ; lors de sa sortie de prison, elle le rassurera en lui permettant d’y retrouver une ressource familière.

D’après la personne du SPIP que j’ai contacté, la création est aussi une aide psychologique « Pour ce qui est manuel surtout, beaucoup expriment que ça leur permet de ne pas penser, d’arrêter de cogiter. Des personnes détenues qui accèdent à des activités sont beaucoup plus apaisées quand elles reviennent en cellule. Cela a un impact sur la vie en détention, il y a beaucoup d’aspects positifs. ça leur permet de s’exprimer, nous de les connaître un peu plus, d’un aspect différent des surveillants. Même au sein de l’administration, lorsque le personnel voit les détenus évoluer dans un autre cadre que la cour de promenade ou les coursives, cela permet de poser un autre regard sur la personne et le lieu ». Il existe de beaux compte-rendus d’ateliers menés en prison, comme les nombreux travaux de Sandrine Lebrun, Stéphanie Migliorini, Lucie Watts et Arnaud Théval. Ceux-ci ont pour objectif de sensibiliser les personnes détenues et les PPSMJ (Personnes Placées Sous-Main de Justice) à la création artistique. Ils permettent aux détenus une approche fructueuse, réfléchie et polyvalente de la création.

D’après Jean-Michel Pancin, artiste plasticien né en 1971, « Sauf exceptions, la prison déconstruit et la création permet de se reconstruire [...] L’enfermement génère des besoins d’images et d’évasion [...] Le processus de création existe ici en réaction à une agitation, une privation ».

En 2018, un atelier de pratiques plastiques (linogravure) a été organisé à la maison d’arrêt de Nanterre. Les détenus y « feuillettent les livres, échangent leurs impressions, citent leurs références. Tout le monde reste très attentif aux explications. [...] Certains ont fini leur premier jet, trépignent de passer à la gravure ».31 On peut constater que le processus d’apprentissage permet d’éveiller des motivations et la curiosité, de se fixer des objectifs, de développer la concentration... « L’atelier touche à sa fin. On range les dessins pour les récupérer le jour suivant. « Vous reviendrez demain ? » demandais-je à mon voisin de gauche, celui qui dessine sur sa porte de cellule. « Bien sûr, je reviens tous les jours moi, j’ai même annulé ma séance chez le psy pour venir ici aujourd’hui. » Un autre interroge Marie, la coordinatrice culturelle, l’air contrarié : « Comment je fais pour venir demain si j’ai parloir ? »17 L’apprentissage permet aussi d’acquérir une certaine autonomie et de se construire une forme de structure.

Cette structure, c’est aussi ce qu’on peut appeler ici « le rituel ». C’est ce qui permet au détenu, que ce soit sous forme de rencontres, d’un objet ou autre, de se tenir à une activité régulière. Il me semble que c’est un pilier important puisque, bien que la prison puisse être considérée comme une micro-société, on ne peut contredire le fait que le rythme interne soit bien différent de celui à l’extérieur. Le fait de pouvoir conserver un rythme, grâce à l’instauration de rituels, est un point qui me semble non-négligeable lorsque l’on parle de réinsertion.

La création apporte aussi diverses formes de partage. Celui-ci favorise la communication, permet d’accroître la productivité, d’éveiller une passion, de créer un climat de confiance, d’amplifier le sentiment d’humanité... et bien d’autres vertues. Le partage, sous la forme d’un détenu qui expose sa création, permet aussi l’expression de soi-même. Ce qui nous amène au dernier pilier, l’expression de soi par la production ; « La privation de liberté est une punition extrêment forte. Et des besoins découlent de ça, des besoins d’expression, de montrer qu’on existe encore, que ce qu’on a fait ne nous détermine pas, et que la société peut compter sur nous, à notre tour. [...] La culture est un des leviers, ou même une pierre angulaire de la réinsertion. Lorsque le levier de la culture est activé en détention, eh bien oui, c’est une marche sur le grand escalier de la réinsertion, qui permet à un détenu, entre-autre, de proposer un autre visage de lui à la société »32.

La production, comme celle des objets inventés dans le livre Système P de Catherine Réchard, permet de se comprendre, de s’exprimer et de s’évader, mais aussi de se rendre compte de ses capacités, de se redonner confiance et de se rendre visible aux yeux du monde extérieur.

L’envie et le besoin de création, qui amènent la participation à l’action culturelle, ont le potentiel d’ouvrir un peu plus de portes. Les lieux d’action culturelle et de création font partie des échappatoires mentaux d’un détenu. « Avant d’arriver en prison, je n’aurais jamais imaginé que ces murs solides, froids et forts puissent vaciller sous le coup des pinceaux des femmes. Chacun d’entre eux était un moyen de se rendre libre ».33 Les espaces de création peuvent entre-autre contribuer à ce que le détenu se sente moins oppressé par la hiérarchie et les contraintes exercées en détention. Dans ses travaux, Florine Siganos observe cette rupture, ce « temps de suspension de la discipline, une échappatoire à l’institution et à sa surveillance »34.

De plus, « si la plupart des détenus attribuent les questions de logement et de travail à la réinsertion, ils admettent volontiers que l’action culturelle crée une prédisposition à celle-ci. »35 ; on peut supposer que grâce aux liens établis à travers des activités culturelles, les détenus peuvent avoir un accès moins restreint professionnellement parlant ainsi que pour un hébergement. « Cette année, Leonardo Petrucci, artiste sensible et attentif, a offert la possibilité à l’une des détenues de faire un stage dans son atelier au sein de la Fondation Pastificio Cerere »36 ; divers sont les exemples d’artistes ayant offert une proposition de travail / de collaboration à des détenus lors de leur sortie. En réalité, la création répond à des besoins mais donne aussi accès à des opportunités.

Au sein de cet article, ma question est : que permet la création durant l’enfermement ? Mais il me semble aussi intéressant de retourner la question : comment est permise la création ? Le contexte de création en prison est aussi bien une contrainte, dûe au peu de liberté et à la monotonie du cadre, qu’un terreau alimenté par ce manque d’expression, cette culture de la surveillance, ces réflexions auxquelles oblige l’enfermement. Je peux alors introduire la notion de la temporalité, qui me paraît omniprésente dans le milieu carcéral. Lors de mon interview avec un ancien détenu, il m’a exprimé son ressenti quant au temps qui passe en prison : « On est totalement déconnectés. T’as la télé, mis à part ça t’es plus lié à l’extérieur. Le temps est circulaire, passe différement, on n’a plus vraiment la réalité en face ». La création est impactée - et permise - par cette temporalité singulière. Le fait de voir le temps passer de cette façon est sans doutes un des principes fondamentaux de la prison : que le condamné prenne le temps de se remettre en question. Ce temps, la création peut venir en combler une partie ; et cela peut permettre au détenu de se questionner quant à son futur, sa vie.

Dans les années 40, le principe de paños, diminutifs de panuelos (mouchoirs en espagnol) prend vie dans les prisons du sud-ouest des états-Unis.

Pour les détenus, souvent en difficulté avec l’écriture et la lecture et condamnés à de lourdes peines, les paños sont un moyen d’expression, de communication et d’espoir. Ce sont des illustrations réalisées au stylo bille, traitant les thèmes du tatouage, des voitures, du street art, de l’histoire du Mexique, de la spiritualité, du pop art, de la dark culture... Cette technique se transmet entre les générations de détenus, « dans le secret des cellules comme un rite supplémentaire d’intronisation ». Boris Santamaria, prisonnier cubain né en 1971, exprime ses nombreux troubles via ses dessins, lesquels sont constamment remplis par un fond de hachures qui me semble évoquer les murs et les barreaux de la prison dans laquelle il a été incarcéré. Ces créations sur étoffe sont une fois encore un moyen pour les détenus de conserver un lien avec l’extérieur, faire passer des messages à leurs proches, et d’explorer leurs ressentis et doutes.

La création peut aider à se reconstruire. C’est l’expérience que fait depuis onze ans Anouk Gressot, céramiste, avec des détenues de la prison genevoise de Champ-Dollon. « Rom de Serbie, celle-ci n’a pas parlé durant deux semaines en arrivant aux ateliers, restant le visage collé contre les vitres, le regard tourné vers l’extérieur. Après avoir réalisé ses céramiques, elle s’est ouverte, a demandé à prendre la responsabilité de la cuisine utilisée pour les pauses. »37

Malheureusement, le système pénitencier ne permet pas totalement aux détenus d’avoir de la reconnaissance pour leurs créations. Leur identité restant souvent « protégée », ils créent dans l’anonymat, parfois dans la clandestinité.

Pour résumer, la création en détention - encadrée ou non - a de nombreux bénéfices pour le détenu. Basée sur les quatre points cités ci-dessus, elle peut permettre une approche de la réinsertion moins effrayante et offrant de multiples ouvertures.

Après avoir étudié l’histoire de la prison en France, la représentation de l’enfermement et la réinsertion, favoriser et (re)créer du lien social est un des objectifs qui me semble particulièrement important. Je crois que le graphisme peut beaucoup apporter dans les relations et les échanges, et qu’il est un moyen très utile pour mettre en lumière des aspects et des voix encore trop étouffés. Je suis aussi intéressée par le design sous sa forme collective et pluridisciplinaire : créer des dispositifs de création partagée où d’autres personnes que le designer sont impliquées me semble fondamental, afin de rester dans une notion de partage et de condensation des connaissances. Un autre angle qui me plaît dans le design est le fait de pouvoir questionner le monde et ses enjeux et d’inviter à la réflexion, car je pense qu’il est toujours bon de se demander pourquoi ce qui nous entoure est tel qu’il est, et d’imaginer comment cela pourrait être autrement, de proposer des alternatives. Ainsi en tant que designer je pense pouvoir me considérer comme designer social, penseur, médiateur et collaborateur.

Cette note de synthèse m’a permis de percevoir ces différentes positions de designer. En effet, lors de mes interviews particulièrement, j’ai pu constater que le milieu carcéral faisait face à de multiples complications, auxquelles le lien social peut apporter des solutions. J’ai pu constater que le rôle d’un designer est aussi d’être prudent lors de la manipulation de témoignages, et lorsque cela est respecté, la transmission d’un message est considérablement réussie. Le travail collectif et le partage d’expériences m’ont paru primordiales dans ce lieu qu’est la prison, d’autant plus dans le contexte de réinsertion.

Mon projet pour la suite pourrait se diviser en deux phases.

Dans un premier temps, la collecte et l’archivage de productions, d’objets, de traces récupérées, en somme, de créations originaires du système pénitencier. L’objectif serait de faire un état des lieux grâce à ces créations marginales, à leur état brut, afin de faire ressortir l’inconscient collectif de la prison et les répercussions de l’enfermement. La fin de cette phase consisterait à poser une typologie sur cet ensemble, à l’aide de détenus, d’anciens détenus ; de personnes ayant connues l’univers carcéral.

La deuxième phase consisterait à ouvrir un dialogue interne-externe grâce au design graphique. Ce qui pourrait se mettre en place via une édition-témoignage pour laquelle les détenus seraient à l’origine de la matière ; ils seraient donc acteurs de cette édition, le travail serait collectif. à l’intérieur de cette édition, des textes, des créations, des questionnements venant des personnes incarcérées quant à leurs conditions, leur parcours, leur vision future, et ce que la production leur apporte. La matière qui serait établie dans la première phase pourrait aussi être ré-employée pour la structure de l’édition. Il me faut réfléchir si cette partie du projet aboutirait à un unique objet éditorial ou si cela se répéterait dans le temps, sous forme d’une série. Dans les deux cas, j’aimerai trouver un moyen pour que cette édition offre aussi la possibilité aux personnes non incarcérées de participer, de donner leur point de vue sur les interrogations des détenus, peut être même de leur apporter l’envie d’entamer une correspondance. L’objet pourrait contenir une partie « Entrer en contact », avec des adresses d’associations ou de sites internet par exemple.

L’aboutissement de cet article m’a permis d’acquérir de riches connaissances sur le sujet de l’enfermement et du milieu carcéral. J’ai conscience que mes idées de projet représentent un travail conséquent, qui risque de se révéler complexe car cet univers est très contrôlé, dur d’accès. Néanmoins je reste déterminée à mettre en lumière ce que la création peut apporter durant l’enfermement.

1 Film de Charlie Chaplin, 1936

2 Roman sorti en 1996 par Stephen King et adapté au cinéma en 1999 par Frank Darabont

3 Film d’Alan Parker, 1978

4 Roman sorti en 1949 par George Orwell puis adapté au cinéma par Michael Radforf en 1984

5 Beccaria, Des délits et des peines, 1764 et Michel Foucault, Surveiller et punir, 1975

6 Louis-Michel Lepeletier de Saint-Fargeau présente le projet de code pénal : ce qu’il souhaite et réclame, c’est adoucir les peines, rendre les conditions du condamné meilleures et abolir la peine de mort, 1791

7 Michel Foucault, Surveiller et punir

8 Michel Foucault, Surveiller et punir, I.SUPPLICE, Chap. Le corps des condamnés

9 Robert Badinter est l’un des premiers hommes à avoir proposé un projet de loi abolissant la peine de mort en France

10 Site de l’ENAP, Ecole Nationale d’Administration Pénitenciaire

11 Le panoptique est un concepte d’architecture carcérale inventé par les frères Bentham à la fin du XVIIIe siècle. L’objectif de la structure panoptique est de permettre à un gardien, logé dans une tour centrale, d’observer tous les prisonniers, enfermés dans des cellules individuelles autour de la tour, sans que ceux-ci puissent savoir s’ils sont observés. Ce dispositif devait ainsi donner aux détenus le sentiment d’être surveillés constamment et ce, sans le savoir véritablement, c’est-à-dire à tout moment.

12 Paroles de détenus, sous la direction de Jean-Pierre Guénot

13 Extrait de mon interview avec Ludovic, ancien détenu au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne

14 Paroles de détenus, Idora, p.

15 Paroles de détenus, Jean-Michel, p.

16 Paroles de détenus, Roger Knobelspiess - Paroles de détenus, p.

17 Paroles de détenus, Jean, p.

18 Réflexions de détenus dans le reportage Visages Défendus de Catherine Réchard

19 Catherine Réchard, p. 7 de Système P, 2002

20 Je verrai toujours vos visages est un film sorti en 2023 réalisé par Jeanne Herry. Il traite le sujet de la justice restaurative, selon le point de vue des différents personnages.

21 Le concertina est un type de fil de fer barbelé doté d’éléments tranchants, de type lames de rasoir. Il est disponible en grosses bobines qui peuvent être étendues comme un concertina, d’où son appellation. Il est très présent dans l’univers carcéral.

22 Présentation du projet à la prison de Montluc, site de l’association Civic City, dont l’objectif principal est de créer du lien social en milieu urbain à travers le graphisme et le design

23 Valentine Cuny-Le Callet, préface de Perpendiculaire au Soleil, 2022

24 Valentine Cuny-Le Callet, interview de Laurence Houot, septembre 2022

25 ENAP (École Nationale d’Administration Pénitenciaire).

26 Statistique des prisons - 1889 (Coll. CRHCP)

27 Extrait de « La porte entrebaillée », Histoire de Louis p. 29-30, Suzanne de Maulde, l’une des premières femmes JAP, Privat, 1979

28 Loi pénitenciaire du 24 novembre 2009, Article 27

29 Code de procédure pénale, Article R-57-9-1

30 Direction de l’information légale et administrative, 2022

31 Article des Beaux Arts, J’ai participé à un atelier d’art en prison, par Mathilde Arnau, 2018

32 Paroles de Karim Mokhtari, ancien détenu désormais engagé pour le changement du monde carcéral, notamment au sein des associations Carcéropolis et 100Murs

33 Zehra Doğan, ancienne détenue désormais artiste, journaliste et autrice

34 Florine Siganos, L’action culturelle en prison : pour une redéfinition du sens de la peine, 2008

35 Louise Baudinet, L’action culturelle en prison : ressource sociale et outil de réinsertion, 2023

36 Fondazione Severino, organisme à but non lucratif visant à soutenir les personnes défavorisées

37 Marco Polli, Le Courrier, Quand l’art fleurit en prison, 2013