Préambule

Il y a quelques années, j’ai eu la chance de voyager en Italie. Les rues pavées de Rome, baignées de lumière dorée, révèlent des trésors architecturaux de toutes parts. Les églises, avec leurs fresques époustouflantes et leur atmosphère empreinte de spiritualité, évoquent un sentiment de connexion avec le divin. Chaque pierre, chaque rue de cette ville ancienne raconte une histoire riche et captivante. C’est comme ceci que je définis le patrimoine : un héritage d’une beauté intemporelle qui nourrit l’imagination. C’est pourquoi il me parait essentiel de le sauvegarder, car en tant que designer, il est naturel de s’inspirer du passé dans la création.

Me considérant comme designer esthète et artisan, je suis particulièrement sensible à la poésie, au travail de la forme tout en explorant et valorisant les savoirs-faire. J’admire le travail fait main, méticuleux, avec une attention aux détails que l’on peut retrouver dans les œuvres anciennes. M’inspirer du patrimoine pour créer me passionne : j’y trouve une richesse et une inspiration inépuisable. Dans la création, j’aime cette association de pratiques traditionnelles avec des pratiques plus expérimentales. C’est pour cela que ma note de synthèse porte sur la valorisation du patrimoine à travers la création contemporaine.

Introduction

Le patrimoine, véritable témoin du passé, englobe l’ensemble des biens culturels hérités de nos ancêtres. Il s’exprime à travers l’architecture, l’art, les coutumes et traditions et instaure ainsi le socle identitaire d’une société.

Comment classer le patrimoine et quelles sont les conséquences du label UNESCO sur l’industrie du tourisme et l’accessibilité des sites patrimoniaux ? Le phénomène du surtourisme pose des défis majeurs en termes de préservation et durabilité du patrimoine, pouvant impliquer une manière plus numérique de découvrir et visiter ce patrimoine.

Les technologies modernes offrent de précieux outils en termes de sauvegarde et pérennisation du patrimoine. Sauvegarder et restaurer le patrimoine sans perdre son authenticité constitue un enjeu majeur de la conservation. L’équilibre entre l’état d’origine d’une œuvre et l’histoire qu’elle porte est primordial afin d’en assurer la pérennité.

La valorisation du patrimoine dans l’art contemporain va bien au-delà de la simple conservation, mais offre une réinterprétation créative à notre héritage culturel. En reconnaissant et en mettant en lumière les richesses héritées du passé, nous participons activement à la transmission des savoirs, à l’enrichissement de notre cadre de vie et à la création d’une conscience collective. Comment le design graphique dialogue-t-il avec des éléments patrimoniaux anciens et comment cette cohabitation s’équilibre-t-elle ?

Abstract

Originally, the word ‘’heritage’’ referred to the material goods from the father, which were meant to be passed on to the family. In time, the definition evolved and widened to include tangible and intangible culture as well as natural sites.

The study first focuses on the classification methods of world and national heritage. The consequences that this label induce in terms of the tourist industry and accessibility encourage a more digital approach to interact with heritage without damaging it.

How to protect and save heritage ? The constant progress of new technologies offer impressive and growing possibilities in terms of safeguarding and perpetuating heritage. The aim of conservation is to make cultural heritage available to the public without compromising its authenticity and significance.

Cultural heritage continually reinterprets the past, and contributes to the evolution of a society. Many designers draw inspiration from past heritage in order to create more contemporary works. Which part of heritage is reused in the artwork and is it recognizable ? How does the use of ancient heritage and contemporary movements balance and complement each other ?

National heritage is often associated to a nostalgic vision of the past while it is in fact a vast and evolving topic. This study challenges old and new visions of cultural heritage while highlighting and redefining this heritage through design.

- 1.Qu’est-ce que le patrimoine ?

La première définition du patrimoine remonte à l’Antiquité : le patrimoine désignait un bien appartenant au père de la famille, avec l’idée que celui-ci allait être transmis à ses descendants dans le but de le préserver, conserver et transmettre.

Au fil du temps, cette définition a évolué vers une définition plus culturelle. Selon l’historien d’art André Chastel et l’historien Jean-Pierre Babelon dans La Notion de Patrimoine1 (2004), le patrimoine est définit comme « Les trésors du passé qui sont jugés dignes d’êtres préservés, connus, voire célébrés et transmis aux générations futures ». Nous remarquons donc un passage du bien privé au bien commun. En 2008, l’UNESCO2 propose la définition suivante : « Le patrimoine est l’héritage du passé dont nous profitons aujourd’hui et que nous transmettons aux générations à venir. Nos patrimoines culturel et naturel sont deux sources irremplaçables de vie et d’inspiration ». Le patrimoine est le reflet de la façon dont une société donnée se représente son propre passé et son avenir, à travers ce qu’elle estime vouloir transmettre.

- 1.a.Élargissement d’une notion : les différents types de patrimoine

Le terme patrimoine, dont l’utilisation est formalisée par l’UNESCO, est couramment utilisé dans la langue française depuis le milieu du XXe siècle. Dans les années 70, il faisait majoritairement référence au matériel, monumental, architectural ou précieux et témoignait de la grandeur de chaque nation. C’est à partir des années 1980 lors de

l’inflation patrimoniale, que le terme de patrimoine s‘est élargi et est passé d’un patrimoine monumental, religieux et souvent aristocratique, vers un patrimoine populaire, urbain, contemporain, rural et naturel. S’est instaurée alors une prise de conscience sur le patrimoine comme réaffirmation d’un passé commun partagé par une société, celle-ci menant vers la prise en compte progressive du patrimoine immatériel.

Il existe donc plusieurs types de patrimoine : le patrimoine culturel, qui recouvre tous les biens matériels et immatériels ayant une importance artistique ou historique, ainsi que le patrimoine naturel.

- 1.a.1.Matériel

Dans le patrimoine matériel, nous pouvons retrouver deux grandes catégories.

La première concerne les monuments comme par exemple les œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales (Figure 1) ; des éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d’éléments qui ont une valeur et un intérêt exceptionnels du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science. La deuxième catégorie concerne les objets, comme les produits de fouilles archéologiques, les éléments de monuments artistiques ou historiques qui ont été démembrés, les antiquités datant de plus de cent ans, les manuscrits rares ainsi que les vieux livres, documents ou publications d’intérêt particulier, les archives photographiques et cinématographiques, les biens d’intérêts artistiques comme des images, peintures, sculptures, gravures, estampes...

- 1.a.2.Immatériel

Le patrimoine immatériel regroupe les traditions orales, les pratiques sociales, rituels ou événements festifs (Figure 2), les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers et enfin l’artisanat traditionnel. Ce patrimoine témoigne de la diversité culturelle et son importance réside dans la transmission de ces connaissances et savoirs-faire. C’est un patrimoine vivant qui se transforme au contact des personnes qui y participent, et procure un sentiment d’identité et de continuité d’un groupe ou d’une communauté.

- 1.a.3.Naturel

Nous reconnaissons le patrimoine naturel par l’ensemble des sites non modifiés par l’homme (Figure 3). Selon la définition de l’UNESCO, le patrimoine naturel désigne : « Toutes les spécificités naturelles, les formations géologiques ou de géographie physique et les zones définies qui constituent l’habitat d’espèces animales et végétales menacées, ainsi que les sites naturels qui présentent un intérêt sur le plan scientifique, dans le cadre de la conservation ou en termes de beauté »3.

- 1.b.Comment classer ? Quels critères ?

- 1.b.1.Patrimoine mondial

Le patrimoine mondial ou patrimoine mondial de l’UNESCO désigne un ensemble de biens culturels et naturels présentant un intérêt exceptionnel pour l’héritage commun de l’humanité. La Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel est un traité international adopté par l’UNESCO en 1972 qui vise à protéger les ces sites et monuments.

L’objectif principal de la liste du patrimoine mondial est de faire connaître et de protéger les sites que l’organisation considère comme exceptionnels. Par soucis d’objectivité, plusieurs critères ont été mis en place. En 1978 existaient uniquement les sites culturels, régis par six critères. Par la suite, afin de rééquilibrer la localisation du patrimoine mondial entre les continents, les sites naturels se sont ajoutés à la liste ainsi que quatre nouveaux critères. C’est en 2005 que tous les critères ont été fondus en dix pour tous les sites4. Aujourd’hui, nous pouvons compter 1199 biens sur la liste du patrimoine mondial (Figure 4). Pour qu’un site soit inscrit sur celle-ci, il doit être proposé par le pays dans lequel il se trouve. Cette proposition sera donc étudiée par des experts internationaux qui décideront si oui ou non cette inscription est justifiée.

- 1.b.2.Monument historique

En France, un monument historique est un meuble ou immeuble représentant un intérêt historique, artistique ou architectural. Classé monument historique, celui-ci reçoit alors un label et un statut juridique permettant de le protéger et d’assurer sa conservation et restauration.

Il existe deux niveaux de protection, l’inscription et le classement. Ces deux demandes doivent être adressées à la DRAC5 de la région dans laquelle se situe le bien. En 2022, on compte en France 45 991 immeubles, près de 300 000 objets mobiliers (dont plus de 1 600 orgues) classés ou inscrits sur la liste des monuments historiques.

L’inscription est un niveau de protection inférieur au classement, qui s’applique au niveau régional. Le classement monument historique correspond au plus haut degré de protection : il est préconisé lorsque le bien présente du point de vue historique et artistique un intérêt public. Les biens classés font l’objet d’une procédure nationale. Après que le dossier validé auprès de la DRAC, il est envoyé à la Commission nationale des monuments historiques. C’est à elle que revient le statut de monument classé, en accord avec la Commission régionale du patrimoine et des sites.

- 1.b.3.Le label UNESCO et surtourisme

L’inscription d’un site sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO est souvent perçue comme une reconnaissance prestigieuse, mettant en lumière son importance culturelle, historique ou naturelle à l’échelle mondiale. Bien que le label UNESCO puisse offrir une visibilité internationale et ainsi stimuler le tourisme et l’économie locale, il peut également intensifier les problèmes liés à une affluence excessive de visiteurs. Les sites inscrits sont souvent vulnérables au surtourisme, entraînant une pression accrue sur les infrastructures, l’environnement et l’expérience des visiteurs.

En 1940, la grotte de Lascaux était découverte par quatre adolescents de Montignac en Dordogne. Une trouvaille archéologique exceptionnelle, classée Monument historique la même année puis inscrite par l’UNESCO au patrimoine mondial de l’humanité en 1979. Célèbre pour ses peintures rupestres préhistoriques, elle a été fermée au public en 1963 en raison de la détérioration causée par le tourisme. Les émanations de dioxyde de carbone, de vapeur d’eau et autres éléments apportés par les visiteurs ont provoqué des problèmes de moisissures et d’altération des peintures (Figure 5), ainsi qu’une perturbation de l’équilibre délicat du microclimat à l’intérieur de la grotte. Afin de préserver ce site exceptionnel, une réplique appelée Lascaux II a été ouverte en 1983 pour permettre aux visiteurs d’admirer les peintures tout en protégeant l’original. Il faudra néanmoins attendre 2016 pour qu’ouvre la réplique intégrale, Lascaux IV.

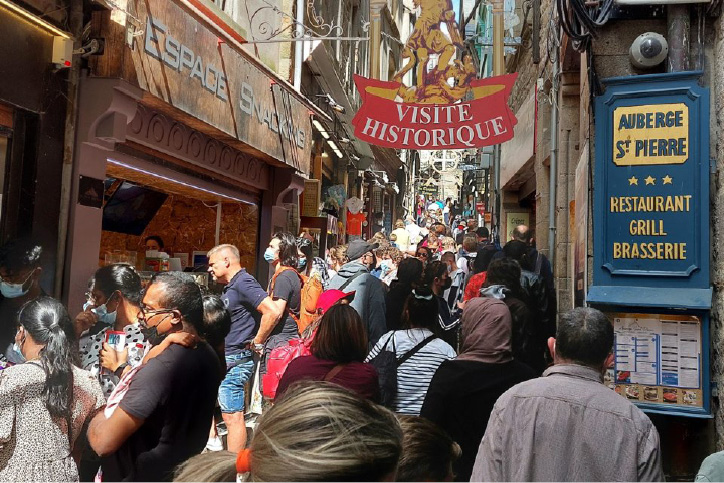

Le site du Mont-Saint-Michel en Normandie, un des sites les plus emblématiques de la France et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1979, a été confronté à des problèmes de surtourisme au fil des ans. Par exemple, en raison de sa popularité mondiale, le Mont-Saint-Michel est confronté à des problèmes de congestion (Figure 6), en particulier dans les rues étroites de l’île affectant l’expérience des visiteurs et la vie quotidienne des résidents. Une des mesures mises en place afin de réduire le flux de touristes vise à inciter les visiteurs à se rendre sur le site avant 10h et après 16h car se sont les ailes de journées les moins fréquentées. De plus, afin de gérer le flux de visiteurs, une régulation logistique permet de contrôler la fréquence des navettes. La gratuité des parkings de janvier à juin permet également d’inciter les visiteurs à venir visiter le lieu en basse et moyenne saison.

En plus du surtourisme impliquant une dégradation des sites patrimoniaux, la pandémie du COVID-19 a profondément influencé la manière dont les gens voyagent et visitent. Les restrictions sanitaires, les confinements et les préoccupations liées à la santé ont entraîné une adaptation des pratiques touristiques. Les visites virtuelles ont connu une popularité croissante pendant la pandémie et de nombreux sites patrimoniaux ont proposé des expériences en ligne, permettant aux visiteurs d’explorer virtuellement des musées, des monuments et des sites historiques depuis chez eux.

- 2.Sauvegarde et pérennisation du patrimoine

- 2.a.Comment garder trace du passé ?

- 2.a.1.Les acteurs du patrimoine

Le secteur du patrimoine englobe divers acteurs qui contribuent à la préservation, à la promotion et à la transmission du patrimoine culturel, naturel et historique. Parmi eux se trouvent les organisations internationales telles que l’UNESCO et non gouvernementales comme les fondations du patrimoine6 ou bien les groupes de bénévoles ou associations. Les musées et institutions culturelles jouent un rôle majeur, tout comme les Universités et centres de recherche. Les entreprises privées de restauration des bâtiments et de technologies de l’information peuvent également fournir des solutions numériques pour la préservation virtuelle du patrimoine. À ne pas oublier les communautés locales qui sont souvent les gardiennes du patrimoine immatériel et peuvent être impliquées dans sa transmission intergénérationnelle.

Les acteurs du patrimoine agissent au niveau régional, national ou bien international. À Grenoble, l’association AVIPAR7 accueille des personnes en situation de handicap ainsi que des bénévoles valides à la réalisation de maquettes du patrimoine architectural local. Un des objectifs de l’association va être de sensibiliser et sauvegarder une mémoire d’un site qui peut être menacé ou en péril. Pour citer Ingrid Caillet-Rousset, présidente d’AVIPAR ainsi que de la FAPI (Fédération des Associations du Patrimoine de l’Isère) : « Nous avons travaillé sur le quartier de l’Abbaye, un quartier à vocation sociale qui abrite une cité composée des premiers immeubles bon marché. À un moment donné, se posait la question de démolir cette cité. La maquette (Figure 7) a été réalisée en urgence avec l’idée que quelque chose devait être fait rapidement, car si la municipalité décidait de démolir, toute trace de cette histoire serait perdue »8.

- 2.a.2.La technologie au service du patrimoine

Face aux facteurs naturels ou humains, le patrimoine peut être facilement endommagé voire détruit. Les progrès constants des technologies, allant de la 3D à l’intelligence artificielle ou encore la réalité virtuelle, offrent des possibilités impressionnantes et grandissantes en matière de sauvegarde et pérennisation du patrimoine.

Aïoli, développée en 2017 par le laboratoire MAP9, est une plateforme collaborative d’annotation sémantique 3D pour la documentation d’objets patrimoniaux (Figure 8). Elle a pour but de réunir les différents acteurs patrimoniaux, qui, à travers cette plateforme, peuvent annoter l’objet directement (édifice, sculpture, peinture, objet d’art, fragments archéologiques…) pour en faire bénéficier la communauté. La dimension temporelle des objets est également prise en compte, pour permettre un suivi de l’état de conservation et les dégradations éventuelles. Aïoli est un précieux outil concernant la sauvegarde et la conservation du patrimoine. Elle s’inscrit dans l’essor des sciences participatives et permet un travail pluridisciplinaire et collaboratif10.

- 2.b.Entre authenticité et restauration créative

Le patrimoine n’existe pas a priori : c’est une construction sociale. Il change le statut de ce qu’il désigne, à travers le processus de la patrimonialisation11. Par ce processus, les objets gagnent en valeur ce qu’ils perdent en usage : leur signification est dans l’invisible qu’ils représentent12 (passé, histoire). Dans son article Authenticité et patrimoine, l’immobilité changeante, Denis Guillemard déclare : « Le processus de patrimonialisation n’est pas un simple enregistrement d’objets au registre de l’histoire. Il implique constamment une interprétation et une identification qui conduisent à un changement de statut des objets dans une redistribution des valeurs ». Si le processus de patrimonialisation change la valeur du patrimoine, se pose alors la question de l’authenticité et des limites de la restauration : comment restaurer un patrimoine en conservant son identité ?

- 2.b.1.La question de l’intégrité d’une œuvre

Dans Théorie de la restauration13, l’historien et philosophe de l’art Cesare Brandi propose la définition suivante : « La restauration constitue le moment méthodologique de la reconnaissance de l’œuvre d’art, dans sa consistance physique et sa double polarité esthétique et historique, en vue de sa transmission aux générations futures ». La consistance physique de l’œuvre est ainsi prioritaire dans le processus de restauration. Elle participe à la reconnaissance de l’œuvre et permet donc à celle-ci d’être transmise aux générations futures.

Denis Guillemard expose la notion d’intégrité14 du patrimoine. Par celle-ci, il en distingue deux types : l’intégrité quantitative (ce qui physiquement subsiste) et qualitative (ce qui a pu être retranché sans en altérer l’apparence, comme par exemple la forme d’une œuvre sans sa matière d’origine). Le temps et la dégradation vont avoir un impact sur l’intégrité du patrimoine, c’est pourquoi il est important de savoir comment restaurer avec des matériaux nouveaux sans perdre cette intégrité. Lors de la restauration d’un monument, la priorité va être de sauvegarder la forme et la structure de celui-ci au détriment de la matière afin de le rendre plus solide et apte à résister aux dégradations : c’est ce qui va garantir sa pérennité. L’auteur ajoute également que si un élément moderne viendrai à remplacer et reproduire une forme ancienne, il est nécessaire de laisser visible l’écart historique entre le matériau ancien et la forme moderne auquel cas la restauration s’apparenterait à de la fiction.

Selon l’architecte Viollet-Le-Duc, il est primordial de restaurer tout en préservant le style dans lequel a été créé le monument : « Nous pensons […] que chaque partie ajoutée à quelque époque que ce soit doit en principe être conservée, consolidée, et restaurée dans le style qui lui est propre et cela avec une religieuse discrétion, avec une abnégation complète de toute opinion personnelle15 ». Pour lui, l’important était de rendre vie au monument en lui redonnant toutes les caractéristiques physiques et matérielles d’une époque ou d’une période donnée. Contrairement à ce qu’il affirmait à ses débuts (restaurer impérativement avec des matériaux identiques), Viollet-Le-Duc affirme que la robustesse des restaurations prime sur les matériaux d’origines. Nous pouvons alors retrouver la notion d’intégrité de Denis Guillemard. L’architecte ajoute également qu’une restauration réussie doit recréer l’état idéal d’un monument afin de lui rendre vie, que cet état ai existé ou non. Dans Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, Viollet-Le-Duc déclare : « Restaurer un édifice, ce n’est pas l’entretenir, le réparer ou le refaire, c’est le rétablir dans un état complet qui peut n’avoir jamais existé à un moment donné16 ». Nous verrons en quoi cette vision fût controversée avec le cas de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

- 2.b.2.Restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris par Viollet-Le-Duc : appropriation ou chef-d’œuvre ?

Durant la Révolution Française, la cathédrale Notre-Dame fût visée par de nombreux actes de vandalisme. Des sculptures de la façade ont été décapitées, des statues ont été pulvérisées, la flèche sur le toit détruite, ainsi que les vitraux du Moyen-Âge qui ont été remplacés par du verre blanc. Lors de la révolution de 1830, de nombreux assauts ont touché et encore démolit des parties de la cathédrale, si bien que les autorités parisiennes envisageaient sa destruction. C’est en 1843 et grâce au roman de Victor Hugo17 qui a permis de sensibiliser à la valeur de ce monument que l’État lança un grand projet de restauration de la cathédrale sous la supervision de deux architectes, Eugène Viollet-le-Duc et Jean-Baptiste-Antoine Lassus.

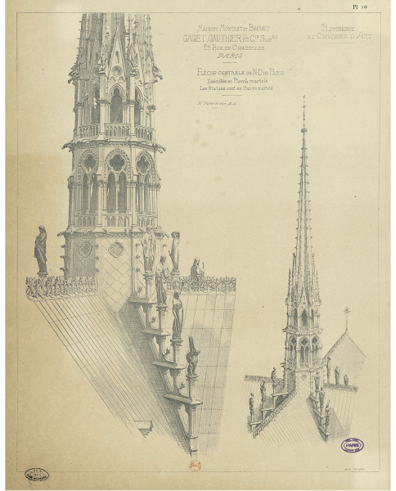

Après la mort de Lassus en 1857, Viollet-Le-Duc reprend seul le chantier. Il s’aménage un bureau dans la tour sud et s’entoure de sculpteurs, de verriers, d’orfèvres et menuisiers à qui il enseigne des savoirs-faire médiévaux. Même s’il s’appuie sur les archives et l’étude de fouilles, il n’hésite pas à intervenir largement sur la cathédrale afin de lui rendre une cohérence stylistique pas forcément avérée d’un point de vue historique. Par exemple, pour remplacer les tuyaux de plomb installés au XVIIIe siècle, Viollet-le-Duc dessine et fait sculpter des gargouilles (Figure 9) sorties de son imagination. Sa restauration est jugée trop radicale, car l’architecte a détruit des éléments existants sous prétexte qu’ils n’étaient pas d’époque médiévale. De plus, la flèche de la cathédrale est également remplacée par une flèche beaucoup plus grande à 93m du sol, couverte de plomb et décorée de statues de cuivre représentants les douze apôtres (Figure 10). Tous regardent la ville de Paris, sauf un... L’apôtre Saint-Thomas aux traits de Viollet-Le-Duc lui-même, contemplant son œuvre ! (Figure 11)

Après que l’architecte ai consacré 20 ans de sa vie à la restauration de Notre-Dame, la critique de son travail perdurera jusqu’à après sa mort. Néanmoins, bien qu’il lui a été longtemps reproché ses mutilations voire son appropriation de la cathédrale, Notre-Dame est aujourd’hui considérée comme l’un des plus beaux édifices de la capitale. Dans Viollet-le-Duc et la restauration de la polychromie, l’historienne de l’art Laurence Pauliac déclare : « Il est fascinant de constater combien le style de ses créations est précurseur dans le sens où il annonce, avec trente ans d’avance, les ornements typiques du futur mouvement de l’Art nouveau18 ».

Le 1er décembre 2022, l’organisme public en charge de la restauration de Notre-Dame de Paris a fait le point sur l’évolution des travaux suite à l’incendie tragique du 15 avril 2019. Il a souligné d’importantes avancées, confirmant ainsi les engagements pris par la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, en vue de rouvrir le monument religieux en 2024. La flèche de la cathédrale a retrouvé sa position dans le ciel de Paris, arborant désormais une charpente en chêne massif surmontée de la couronne et de la croix dorées, conformément à la conception initiale de Viollet-le-Duc.

La notion d’authenticité d’une œuvre est une notion muable. Elle ne peut pas se définir par des critères objectifs et pour citer les mots de Denis Guillemard : « Tantôt calée sur l’ancienneté, tantôt sur l’originalité, elle est à l’intersection des regards portés sur le patrimoine ».

- 2.c.Réflexion sur l’héritage culturel : pérennité du patrimoine et perspectives de restitution

Le patrimoine culturel, en tant que gardien des mémoires et reflet des civilisations passées, demeure un pilier essentiel de la diversité et de la richesse de notre humanité. Cependant, au fil des siècles, la question de la pérennité du patrimoine s’est trouvée intimement liée à des considérations éthiques, politiques et historiques, révélant des dilemmes complexes et souvent controversés. Au cœur de ces débats contemporains, la question de la restitution des biens culturels, notamment ceux acquis lors des périodes coloniales, émerge comme un enjeu majeur. Alors que les musées et institutions culturelles du monde entier jouent un rôle crucial dans la préservation du patrimoine artistique et historique, la légitimité de la détention de certains objets par des nations étrangères est de plus en plus remise en question.

Selon l’émission Appropriation culturelle - œuvres spoliées disponible sur Arte19, 69 000 objets provenant d’Afrique subsaharienne sont recensés à Paris, à Berlin ce chiffre est de 75 000, et à Londres de 70 000. Selon l’historienne Bénédicte Savoy : « Le débat sur la restitution des patrimoines étrangers a déjà eu lieu dans les années 1970-80, la moindre action en ce sens avait été entravée puis oubliée. Aujourd’hui nous devons en être conscients et agir. Chacun a ses méthodes, les miennes sont celles d’une historienne, d’autres peuvent entreprendre des démarches juridique ou artistique »20.

Yinka Shonibare est un artiste anglo-nigérien dont le travail se concentre sur les notions d’identité culturelle, de colonialisme et postcolonialisme dans un contexte de création contemporaine. En 2022 s’est tenue l’exposition Restitution of the Mind and Soul à la Goodman Gallery en Afrique du Sud. Cette exposition porte sur l’héritage de l’esthétique africaine, et comment celle-ci a façonné l’expression moderniste occidentale. « Il s’agit de mon héritage et de ma fierté africaine. D’être fier de mes ancêtres, de ce qu’ils enseignent et de ce qu’ils ont créé. C’est pourquoi j’appelle l’exposition Restitution de l’Esprit et de l’Âme. C’est un peu comme reprendre mon héritage » explique l’artiste21. Sur les murs, une série de courtepointes22 (Figure 12) aux couleurs vives et saturées cousues à la main illustrent des objets africains faisant partie des collections privées d’artistes influents tels que Picasso, Matisse ou Derain. En prenant comme point de départ la collection de Picasso, ces nouvelles œuvres sont une réponse à l’influence largement reconnue de l’imagerie africaine sur les grands artistes du XXe siècle et sur des mouvements artistiques occidentaux entiers, tels que le Cubisme, le Dada et le Surréalisme23.

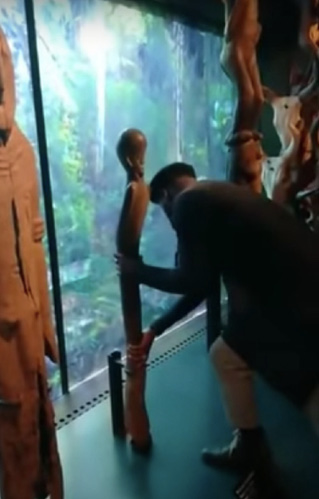

Dans des performances médiatisées, le militant congolais Mwazulu Diyabanza s’est rendu dans plusieurs musées comme le Louvre ou le musée du Quai Branly afin de s’emparer d’objets d’art en affirmant vouloir les rendre à l’Afrique (Figure 13). Bien qu’aucun objet récupéré par le militant n’a été restitué, ses actions ont attirées l’attention des médias.

Les demandes de restitution, en particulier des œuvres acquises dans des circonstances douteuses pendant les ères coloniales, prennent de l’ampleur, suscitant des débats passionnés sur la manière dont le patrimoine mondial doit être préservé et partagé. Pour les pays colonisés, c’est un enjeu identitaire mais aussi de développement et de tourisme, et pour les pays occidentaux c’est un levier diplomatique déterminant.

- 3.Patrimoine en mouvement...

Le patrimoine est très souvent associé à une vision nostalgique du passé, à la notion de pérennisation, d’authenticité ou bien d’identités ancrées dans des lieux et temps immuables. Il doit se transmettre et se conserver pour lutter contre sa propre destruction et est donc plus souvent associé à ce qui disparaît qu’à ce qui apparaît. Or, le patrimoine peut tout à fait être créatif, mouvant : il se transforme et s’actualise. Il réinterprète continuellement le passé, et participe à faire évoluer une société.

- 3.a.Ré employer l’ancien pour créer du contemporain

- 3.a.1.Patrimoine revisité : entre sacralité et modernité

Le travail du duo d’artistes Pierre & Gilles est nourri de multiples références, puisées dans les sources de la mythologie grecque, l’histoire de l’art ou l’iconographie religieuse. Ces inspirations sont également associées à la culture populaire, le tout en mettant en scène des modèles incarnant des icônes ou des personnages idolâtrés, parfois de manière provocante. Par exemple, pour La Madone au cœur blessé (Figure 14), la chanteuse Lio est équipée des attributs baroque de la sainteté comme le Sacré-Cœur de Jésus ou la couronne de lauriers. En incorporant des éléments kitsch dans leur créations, éléments souvent associés à une esthétique populaire et commerciale, Pierre & Gilles créent un contraste entre la sacralité des sujets traditionnels et la trivialité du kitsch. Cet effet de kitsch dans leurs œuvres peut susciter une réflexion ironique sur la sacralité, tout en introduisant une dimension ludique et parfois provocante.

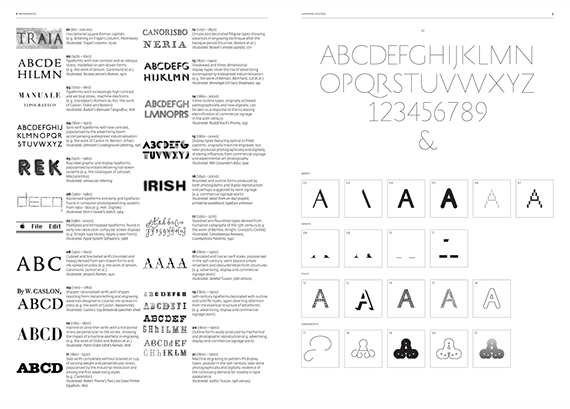

En 2020, le collectif de graphistes Nouvelle Étiquette a créé une toute nouvelle identité visuelle pour les 800 ans de la Cathédrale de Metz. Parmi différents éléments de l’identité visuelle, les trois typographies créées (Figure 15) prennent source dans l’épigraphie24 médiévale, l’écriture gothique ou encore les personnages médiévaux comme les monstres et chimères (Figure 16). En puisant leur inspiration directement dans les formes gravées par la pierre de la cathédrale, le collectif créé une connexion visuelle profonde entre l’identité créée et les détails architecturaux de la cathédrale elle-même. Le travail de Nouvelle Étiquette va au-delà de la simple esthétique médiévale en se fondant profondément dans l’essence même de la cathédrale, établissant ainsi une identité visuelle qui reflète et respecte le patrimoine culturel du lieu25.

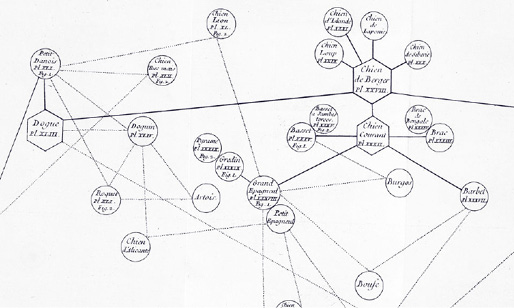

- 3.a.2.Patrimoine évolutif : de la création hybride à l’hétéroclicité temporelle

La typographe Alice Savoie a créé une police de caractère, Faune (2018), à partir de deux ouvrages26 issus de collections patrimoniales de l’Imprimerie Nationale, composés de planches iconographiques d’espèces animales. Cette typographie hybride permet de repenser la façon dont nous concevons une famille de caractère classique. En effet, les deux ouvrages proposent des exemples de filiation27 entre les espèces animales (Figure 17), dont Alice Savoie va s’inspirer en utilisant le principe de l’interpolation28 de caractères (Figure 18). Le travail d’Alice Savoie réutilise donc un système de pensée scientifique (principe évolutionniste) transposé en un processus de génération de signes typographiques. Si historiquement le recours au plomb afin de créer des caractères typographiques nécessitait de figer leur forme et ainsi limiter le nombre de variantes, aujourd’hui, grâce à la technologie numérique et au principe d’interpolation, il est possible d’imaginer une série infinie de variations de caractères. Faune permet donc une ouverture vers la typographie de demain : mutable et en perpétuelle évolution29.

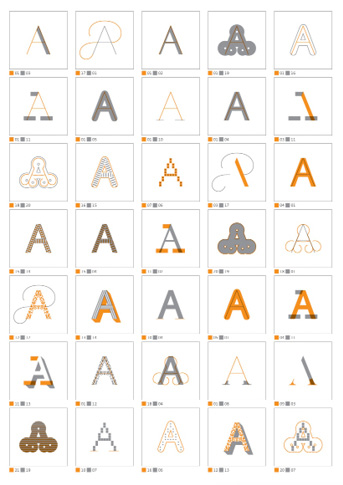

En 2008, le typographe Peter Bil’ak a créé la police de caractère History. Inspirée par l’évolution de la typographie à travers l’histoire, elle est composée de 21 polices (Figure 19) OpenType pouvant être combinées les unes avec les autres (Figure 20). Ce système de combinaison de polices permet une quantité inépuisable de modulations ainsi que d’étonnantes hybridations, comme par exemple la combinaison de caractères en pixels sur des empattements de Didot, ou encore des empattements du XIXe siècle sur une construction de la Renaissance. Les différentes époques se superposent en un seul et même caractère, créant ainsi une hétéroclicité typographique. History offre à l’usager différentes stratifications de signes, réactualisant le goût pour la typographie ornementale et fantaisie.

- 3.a.3.Patrimoine imaginaire : entre plausible et fiction

En collaboration avec l’écrivain et photographe Pere Formiguera, le photographe catalan et ex-publicitaire Joan Fontcuberta a présenté en 1989 l’exposition « Fauna » (Figure 21). L’origine de cette exposition serait la découverte par les deux photographes d’archives du scientifique et zoologiste allemand Peter Ameisenhaufen, fasciné par les mutations animales et l’apparition de nouvelles espèces. Pour retracer ses recherches, l’exposition installée au musée de zoologie de Barcelone est présentée avec la rigueur scientifique nécessaire (Figure 22) : fiches techniques en latin, lettres, récits, animaux empaillés, photographies documentaires... Bien que la scénographie laisse croire à une véritable exposition, Fauna est l’œuvre de l’imaginaire de Formiguera et Fontcuberta. Le patrimoine fictif inventé par les deux artistes remet en question la crédibilité scientifique, ainsi que la photographie d’archive qui, au XIXe siècle, était considérée comme une source véridique au service de la mémoire. Fauna questionne donc la notion d’objectivité et d’authenticité dans la photographie, tout en soulignant comment les photographies peuvent être manipulées pour raconter des histoires et créer des réalités alternatives. Ses œuvres incitent le spectateur à remettre en question ses propres croyances quant à la véracité des images photographiques et à reconnaître la complexité inhérente à la représentation visuelle.

Treasures from the Wreck of the Unbelievable (Les trésors du naufrage de l’Incroyable) de l’artiste britannique Damien Hirst est une exposition présentée en 2017 à la Fondation François Pinault à Venise30. L’artiste s’inspire de mondes antiques, mais utilise également diverses références culturelles comme par exemple les serpents d’Hydra et Kali (Figure 23) qui sont inspirés de l’Hydre du tableau de Gustave Moreau (Figure 24). Contrairement à l’exposition Fauna de Fontcuberta, Hirst n’a pas pour intention d’induire en erreur mais au contraire invite le spectateur à se glisser dans cet univers de fiction. En mettant en scène aussi bien de minuscules œuvres que des sculptures gigantesques (18 mètres), son travail illustre une dimension hors norme de la création. En mêlant diverses références culturelles et mythologiques, ses œuvres aux esthétiques extravagants paraissent surnaturelles. Certaines illustrent même la dimension de dérision liée à la démarche de l’artiste comme par exemple les sculptures de Mickey ou Dingo.

- 3.b.Installations in-situ et patrimoine : quel dialogue ?

Dans la notion d’actualisation du patrimoine, les installations in-situ31 d’artistes contemporains visent à mettre en lumière certains lieux de patrimoine français. L’artiste engage ainsi un dialogue (réussi ou non) entre l’œuvre d’art et le lieu d’accueil. Comme le dit l’artiste Felice Varini : « J’insinue mes œuvres dans un quotidien, dans une architecture. Mon jeu est de me confronter à toutes sortes de réalités. L’œuvre et le lieu s’enrichissent l’un l’autre et donnent une symphonie qui n’existait pas »32. Ces expositions et installations interrogent la relation de l’art et des médias car au delà de leur succès, elles sont un excellent moyen pour faire parler et deviennent parfois un outil marketing quand la réciprocité esthétique par rapport au lieu laisse à désirer.

Le château de Versailles est devenu un espace à la mode pour ces artistes contemporains de renommée internationale qu’il accueille chaque année depuis 2008. C’est le cas de Jeff Koons, invité lors de la première édition à exposer une série de 17 œuvres. Parmi elles, Balloon Dog (1994-2000), œuvre iconique de l’artiste, s’impose en plein milieu du salon d’Hercule. Sa forme gigantesque en acier inoxydable chromé de couleur magenta créée un choc avec les tableaux et l’architecture du lieu (Figure 25). Jeff Koons lui même déclare : « Le chien sculpté à partir d’un ballon est à la fois du matérialisme et de la monumentalité ». Se pose alors la question de l’intérêt artistique d’une telle exposition. Afin de protester contre son ouverture, plusieurs manifestants se sont réunis devant la grille du château de Versailles. Des interrogations ont par ailleurs surgi autour d’un éventuel conflit d’intérêts, dans la mesure où Jean-Jacques Aillagon (nommé à la tête de l’établissement du château de Versailles) est un ancien salarié de l’homme d’affaires François Pinault, mécène principal de cette exposition et grand collectionneur de Jeff Koons33.

- 3.c.Entre héritage historique et renaissance artistique : La Casamaures

La Casamaures (Figure 26) est un monument historique mélangeant inspiration orientale et histoire grenobloise. Créée en 1855 à Saint-Martin-le-Vinoux par un couple originaire de la ville, elle est achevée en 1867 et classée monument historique depuis 1986. Inspirée par le courant de l’Orientalisme, la construction de cette demeure au style néo-mauresque est servie par un matériau révolutionnaire : le ciment moulé sans armature. Ce ciment local, provenant d’un gisement dans le massif de la Chartreuse, fait de La Casamaures le plus ancien monument français en Or Gris. Elle est couronnée d’un Magnolia vieux de 160 ans qui a reçu en 2007 le label « arbre remarquable de France », symbole de résilience pour avoir résister aux guerres et aux destructions. Trois associations y siègent toute l’année, l’Atelier Tournesol qui réalise des cadrans solaires (Figure 27) dans le jardin, l’association La Casamaures d’Hier et d’Aujourd’hui (depuis 1985) qui s’occupe des visites et de la restauration ainsi que Le Tilleul de Sully.

La Casamaures n’est pas seulement un monument d’architecture, c’est aussi un endroit de création (Figure 28). En 1981, en ruine, elle est achetée par l’artiste Christiane Guichard qui, avec l’aide de son association, entame une série de chantiers de rénovation et y installe une vie artistique : « Cela fait 42 ans que l’on accueille des artistes, certains tournent des clips, d’autres des expos... On arrive à faire vivre ce lieu ». Diverses formes de créations y cohabitent, dialoguant avec la singularité des décors de façades et des symboles.

Glossaire

ACTUALISER

I. PHILOS. Rendre actuel, faire passer de la puissance ou virtualité à l’acte :

1. Tout se passe donc comme si la vie de l’esprit était animée du dedans par un désir naturel de s’unifier aussi complètement que possible. Ou plutôt, ce désir naturel n’est qu’un autre nom de la vie de l’esprit elle-même ; il est, peut-on dire, l’esprit contingent lui-même, dans son effort pour actualiser ses possibilités latentes, s’achever et se réaliser. É. Gilson, L’Esprit de la philosophie médiévale.

2. Entendons-nous : dans la mesure où la volition est un événement qui peut advenir ou ne pas advenir en fait, il y a bien une faculté de vouloir et cette faculté s’actualise quand on en use, reste virtuelle quand on s’abstient ;... V. Jankélévitch, Le Je-ne-sais-quoi et le presque rien. PSYCHOL. et lang. commune. Faire passer de l’état virtuel à l’état réel :

3. ... c’est que le bonheur que j’éprouvais ne venait pas d’une tension purement subjective des nerfs qui nous isole du passé, mais au contraire d’un élargissement de mon esprit en qui se reformait, s’actualisait ce passé, et me donnait, mais hélas ! momentanément, une valeur d’éternité. M. Proust, À la recherche du temps perdu,Le Temps retrouvé, 1922, p. 1036.

source : cnrtl

1. Rendre quelque chose actuel, l’adapter à des besoins nouveaux, au monde présent

source : Larousse

BIENS CULTURELS

Désignent les biens, indépendamment de leur origine ou de leur appartenance qui, pour des motifs religieux ou profanes, sont spécifiquement désignés par les pouvoirs publics comme étant d’une grande importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, les arts ou les sciences, et qui appartiennent aux catégories suivantes :

a. les collections et spécimens rares de faune, flore, minéraux et anatomie, et les objets d’intérêt paléontologique ;

b. les biens culturels concernant l’histoire (y compris l’histoire des sciences et de la technologie, ainsi que de l’histoire militaire et sociale), la vie de personnalités, penseurs, scientifiques et artistes nationaux, et les évènements d’importance nationale ;

c. les produits de fouilles archéologiques (fouilles tant légales que clandestines) ou de découvertes archéologiques ;

d. les éléments de monuments artistiques ou historiques ou sites archéologiques, qui ont été démembrés ;

e. les antiquités datant de plus de cent ans, par exemple les inscriptions, pièces de monnaie et les sceaux gravés ;

f. les objets d’intérêt ethnologique ;

g. les biens d’intérêt artistique, par exemple : (i) les images, peintures et dessins faits entièrement à la main sur tout support et tout matériau (à l’exclusion des dessins industriels et des articles manufacturés décorés à la main) ; (ii) les œuvres d’art originales (statuaire ou sculpture) quel qu’en soit le matériau ; (iii) les gravures, estampes et lithographies originales ; (iv) les assemblages et montages artistiques originaux quel qu’en soit les matériaux ;

h. les manuscrits et incunables rares, les vieux livres, documents et publications d’intérêt particulier (historique, artistique, scientifique, littéraire, etc.) isolés ou en collection ;

i. les affranchissement, timbres fiscaux et autres, isolés ou en collection ;

j. les archives, y compris phonographiques, photographiques et cinématographiques ;

k. les articles de mobilier vieux de plus de cent ans et anciens instruments de musique.

source : UNESCO

CENTRE DE DOCUMENTATION DU PATRIMOINE

Désigne les institutions publiques ou privées qui collectent, traitent, codent, stockent et diffusent les connaissances, informations, et résultats enregistrés concernant le patrimoine, utilisant diverses techniques pour donner à l’information documentaire une accessibilité et des possibilités d’utilisation maximales. Ce genre de centre pourra couvrir tous les types de patrimoine ou être spécialisé dans certains types particuliers de patrimoine : patrimoine naturel, culturel, matériel, immatériel, ou mobile.

source : UNESCO

ÉPIGRAPHIE

Science auxiliaire de l’histoire, qui étudie les inscriptions sur matière durable, comme la pierre et le métal. (Elle est particulièrement utile dans la connaissance de l’histoire des civilisations antiques, dont la plupart des documents périssables ont disparu).

source : Larousse

FILIATION

1. Ascendance ou descendance entre individus en ligne directe ou collatérale.

2. Mode selon lequel se transmettent, dans un système de parenté, le nom, le lieu d’habitation et/ou l’appartenance à une classe matrimoniale et qui se réalise soit par le père (système patrilinéaire), soit par la mère (système matrilinéaire), soit par deux combinaisons possibles des deux lignées maternelle et paternelle (filiation bilatérale ou bilinéaire).

source : Larousse

INTÉGRITÉ

1. État de quelque chose qui a toutes ses parties, qui n’a subi aucune diminution, aucun retranchement

2. État de quelque chose qui a conservé sans altération ses qualités, son état originels

source : Larousse

INTERPOLATION

1. Action d’interpoler, d’introduire dans un texte un élément qui n’était pas dans l’original (glose, variante, scolie) ; ce qui a été interpolé.

2. Opération consistant à déterminer, à partir d’une série statistique succincte aux valeurs trop espacées, de nouvelles valeurs correspondant à un caractère intermédiaire pour lequel aucune mesure n’a été effectuée.

source : Larousse

FONDATION DU PATRIMOINE

La fondation du patrimoine est une personne morale de droit privé dont la mission est de promouvoir la connaissance, la conservation, l’identification, la préservation et la mise en valeur du patrimoine national et notamment du patrimoine non protégé au titre des monuments historiques. Elle apporte un soutien financier au patrimoine.

source : Ministère de la Culture

PÉRENNISER

A. Rendre durable, permanent un phénomène, un objet, une espèce.

source : cnrtl

PATRIMOINE

A. 1. Ensemble des biens hérités des ascendants ou réunis et conservés pour être transmis aux descendants. Synon. héritage, legs, succession. Riche patrimoine ; patrimoine héréditaire ; patrimoine paternel, maternel ; constituer, accroître, transmettre un/son patrimoine.

2. Ensemble des biens et des obligations d’une personne (physique ou morale) ou d’un groupe de personnes, appréciables en argent, et dans lequel entrent les actifs (valeurs, créances) et les passifs (dettes, engagements). Patrimoine financier, foncier, immobilier ; les patrimoines des ménages. L’on peut parler des droits et obligations de la personne morale, du patrimoine de celle-ci, de sa responsabilité (Vedel, Dr. constit., 1949, p. 106). À qui vont les biens nationalisés ? (...) Si c’est son patrimoine que la loi enlève à une société, qui le recueille ? (...) Les nouveaux services chargés de gérer l’industrie nationalisée héritent les biens des anciennes sociétés (Chenot, Entr. national., 1956, p. 26).

RELIG. Patrimoine de saint Pierre. Partie du domaine possédé par l’Église romaine en Italie ; p.ext., biens temporels de la papauté.

3. BIOL. Patrimoine génétique, héréditaire (d’un individu). Ensemble des gènes transmis à un individu par ses parents. Synon. génotype.La volonté peut paraître un effet de l’organisation, un produit de l’évolution du vivant, ou même une résultante de son propre patrimoine héréditaire (Ricoeur, Philos. volonté, 1949, p. 390)

[En parlant d’un trait de caractère, d’un comportement, de valeurs mor., culturelles, etc.] Ce qui est transmis à une personne, une collectivité, par les ancêtres, les générations précédentes, et qui est considéré comme un héritage commun. Patrimoine archéologique, artistique, culturel, intellectuel, religieux ; patrimoine collectif, national, social ; patrimoine d’une nation, d’un peuple.

source : cnrtl

PATRIMOINE CULTUREL

a) les monuments : œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d’éléments qui ont une valeur et un intérêt exceptionnels du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science ;

b) des groupes de bâtiments : groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture, de leur unité ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur et un intérêt exceptionnels du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science ;

c) les sites : œuvres de l’homme ou œuvres conjuguées de l’homme et de la nature, et les zones comprenant les sites archéologiques, qui sont d’une valeur et d’une importance exceptionnelles du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique.

source : UNESCO

PATRIMOINE NATUREL

a) aux éléments naturels constitués par des formations ou des groupes de formation physiques et biologiques, qui sont d’une valeur et d’une importance exceptionnelle du point de vue esthétique ou scientifique ;

b) aux formations géologiques et physiographiques et aux zones strictement délimitées, qui constituent l’habitat d’espèces menacées d’animaux et de plantes d’une valeur et d’une importance exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation ;

c) aux sites naturels ou zones naturelles strictement délimitées, d’une valeur et d’une importance exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle.

source : UNESCO

PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL SUBAQUATIQUE

Désigne « toutes les traces d’existence humaine présentant un caractère culturel, historique ou archéologique et qui sont partiellement ou totalement sous l’eau, périodiquement ou de façon continue, depuis au moins 100 ans, par exemple :

a) les sites, structures, bâtiments, objets ou restes humains, ainsi que leur contexte archéologique et naturel ;

b) les navires, aéronefs, autres véhicules ou parties de véhicules, leur cargaison ou autres contenus, ainsi que leur contexte archéologique et naturel ; et

c) les objets de caractère préhistorique. »

source : UNESCO

PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL

Désigne les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés – que les communautés, groupes, et dans certains cas individus, reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ces éléments se manifestent dans les domaines suivants :

a. les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel ;

b. les arts de la scène ;

c. les pratiques sociales, rituels et évènements festifs ;

d. les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers ;

e. l’artisanat traditionnel

source : UNESCO

PLAN DE GESTION DU PATRIMOINE

Désigne un document qui définit les aspects importants du patrimoine d’un lieu ou d’un site, et détaille les politiques appropriées de gestion de ce patrimoine afin que ses valeurs soient conservées pour une utilisation et une appréciation futures. Bien que les modalités de gestion doivent être adaptées au lieu, un plan de gestion va en général :

a) identifier les valeurs patrimoniales du bien ;

b) identifier les contraintes et opportunités que ses valeurs patrimoniales imposent pour une future utilisation ;

c) identifier ce que le propriétaire doit ou veut faire concernant son utilisation ; et

d) équilibrer ces informations et mettre en place des politiques et des stratégies en vue d’atteindre des résultats compatibles.

Dans l’idéal, tous les lieux figurant sur la liste des lieux de patrimoine doivent avoir un plan de gestion détaillant comment les valeurs patrimoniales du lieu seront conservées. Dans certains cas, il faudra peut-être plus d’un plan pour répondre à la gamme complète des valeurs d’un lieu.

source : UNESCO

PRÉSERVER

1. Protéger quelqu’un, quelque chose, le mettre à l’abri d’un mal éventuel

2. Empêcher l’altération, la perte de quelque chose

source : Larousse

Qqn/qqc. préserve qqn/qqc. (contre/de qqc.)

A. − Mettre une personne, p.anal. un animal, à l’abri d’un danger, d’un mal physique ou moral.

B. − Mettre quelque chose à l’abri d’une (cause d’) altération ; soustraire quelque chose à la destruction, à l’oubli.

source : cnrtl

VALORISER

A. Donner une plus grande valeur à quelque chose, mettre en valeur pour obtenir une plus grande rentabilité ou une plus grande efficacité.

B. Mettre en valeur, présenter de façon plus avantageuse, accorder une importance plus grande à quelqu’un, à quelque chose.

source : cnrtl

SAUVEGARDER

A. Assurer la protection, la défense de quelqu’un ou de quelque chose.

B. Conserver, maintenir intact quelque chose.

source : cnrtl

Bibliographie

« AIOLI ». http://www.aioli.cloud/

Amamou, Leila. Design graphique et conservation du patrimoine culturel. Métiers d’arts et innovation : Nouveaux enjeux et perspectives esthétiques, novembre 2017, Gafsa, Tunisie.

Babelon, Jean-Pierre ; Chastel, André. La Notion de Patrimoine. Liana Lévi, Paris, 2004.

Brandi, Cesare. Théorie de la restauration (1963). Paris, Allia, 2011, p. 15-18.

Buffon, Georges-Louis Leclerc de. Histoire naturelle. Entre 1749 et 1788

CORDIS. « Comment les technologies numériques peuvent jouer un rôle vital dans la préservation du patrimoine culturel ». (Dernière mise à jour : 16 Février 2021). Article disponible sur : https://cordis.europa.eu/article/id/413473-how-digital-technologies-can-play-a-vital-role-for-the-preservation-of-cultural-heritage/fr

Deschepper, Julie. « Notion en débat. Le patrimoine ». Géoconfluences. 23 mars 2021. Article disponible sur : https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/patrimoine

DS Drenov. « La technologie au service du patrimoine », date de publication non spécifiée. Article disponible sur : https://www.dsdrenov.com/actus/la-technologie-au-service-du-patrimoine/

« Faune ». https://www.cnap.fr/sites/faune/

Fonts In Use. « The Cathedral Project, Metz, France », 17 avril 2022. Article disponible sur : https://fontsinuse.com/uses/46258/the-cathedral-project-metz-france

France 24. « Bourbon Parme débouté, l’exposition Jeff Koons reste à Versailles », 24 décembre 2008. Article disponible sur : https://www.france24.com/fr/20081224-bourbon-parme-deboute-lexposition-jeff-koons-reste-a-versailles-

Goodman Gallery. « Yinka Shonibare : Restitution of the Mind and Soul », date de la dernière mise à jour non spécifiée.

Article disponible sur : https://goodman-viewingroom.exhibit-e.art/viewing-room/yinka-shonibare-restitution-of-the-mind-and-soul

Guillemard, Denis. « Authenticité et patrimoine, l’immobilité changeante ». Nouvelle revue d’esthétique. 2018 (N°21). P 21 à 29.

Jeudy-Ballini, Monique. Un cas de mentir-vrai : l’incroyable selon Damien Hirst. Le réel & le virtuel, mai 2019, Marseille, France.

Lassus, Jean-Baptiste ; Viollet-le-Duc, Eugène-Emmanuel. Projet de restauration de Notre-Dame de Paris. Rapport adressé à Mr. le ministre de la Justice et des Cultes, annexé au projet de restauration remis le 31 janvier 1843, Paris, 1843.

Macba. (Exposé en 1989). Fauna. Musée d’Art Contemporain de Barcelone. https://www.macba.cat/en/art-artists/artists/fontcuberta-joan-formiguera-pere/fauna

Menges, Saskia ; Thiesen, Aaron. (2021). Appropriation culturelle – les œuvres spoliées [Vidéo]. Arte. Disponible sur : https://www.arte.tv/fr/videos/102461-000-A/appropriation-culturelle-oeuvres-spoliees-tracks/

Ministère de la Culture. « Une plateforme participative d’annotation sémantique au service du patrimoine : AIOLI », 29 novembre 2017.

Article disponible sur : https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Sciences-du-patrimoine/Thematiques-de-recherche/Patrimoine-et-numerique/Une-plateforme-participative-d-annotation-semantique-au-service-du-patrimoine-AIOLI

PampaType Blog. « The Cathedral Project : Type Design at the Heart of Visual Identity », 1er mai 2020. Article disponible sur : https://pampatype.com/blog/the-cathedral-project#type-design-at-the-heart-of-visual-identity

Le Nouvel Observateur. « Controverse autour de l’exposition Jeff Koons à Versailles », 10 septembre 2008.

Article disponible sur : https://www.nouvelobs.com/culture/20080910.OBS0765/controverse-autour-de-l-exposition-jeff-koons-a-versailles.html

MOMA. (2019). Treasures from the Wreck of the Unbelievable Review. Museum of Modern Art. https://www.moma.co.uk/treasures-from-the-wreck-of-the-unbelievable-review/

Napoléon Ier. Description de l’Égypte. 1809-1830

Neri, Silvia. « Treasures from the Wreck of the Unbelievable de Damien Hirst ou Éloge de la fiction dans l’art contemporain ». Les chantiers de la création [En ligne], mis en ligne le 20 mars 2022, consulté le 12 décembre 202 ». URL : http://journals.openedition.org/lcc/5251

« Nouvelle Étiquette ». http://www.nouvelle-etiquette.fr/

Pauliac, Laurence. Viollet-le-Duc et la restauration de la polychromie. Université de Montréal, 2005.

Percq, Ysis. LaCroix. « "In Situ" lie l’art contemporain au patrimoine », 12 juillet 2018. Article disponible sur : https://www.la-croix.com/Culture/Expositions/In-Situ-lie-lart-contemporain-patrimoine-2018-07-12-1200954534

Public Delivery. « Jeff Koons - Balloon Dog », 25 juillet 2022. Article disponible sur : https://publicdelivery.org/jeff-koons-balloon-dog/

The Guardian. « Damien Hirst’s Treasures from the Wreck of the Unbelievable – review », 16 avril 2017.

Article disponible sur : https://www.theguardian.com/artanddesign/2017/apr/16/damien-hirst-treasures-from-the-wreck-of-the-unbelievable-review-venice

UNESCO (1972). Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel. Paris : UNESCO.

Viollet-le-Duc, Eugène-Emmanuel. « Peinture ». Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, Paris, B. Bance et A. Morel. 1854-1868, v. 7., p. 62.

Witbooi, Lukho. Artthrob. « Self and Soul : An interview with Yinka Shonibare CBE RA », 23 novembre 2022. Consulté le 20 décembre 2023.

Article disponible sur : https://artthrob.co.za/2022/11/23/self-and-soul-an-interview-with-yinka-shonibare-cbe-ra/

Yinka Shonibare CBE. « Restitution of the Mind and Soul », date de la dernière mise à jour non spécifiée. Article disponible sur : https://yinkashonibare.com/exhibitions/yinka-shonibare-cbe-restitution-of-the-mind-and-soul/

Remerciements

J’adresse mes remerciements à Ingrid Caillet-Rousset de l’association AVIPAR pour avoir pris le temps de me rencontrer et répondre à mes questions.

Je remercie également Christiane Guichard, propriétaire de la Casamaures, qui m’a accueillie sur ce magnifique lieu de patrimoine afin de me montrer la vie des associations sur place.

Enfin, je remercie mes professeurs ainsi que mes camarades de classe pour leur bienveillance et précieux conseils dans la réalisation de cette note de synthèse.