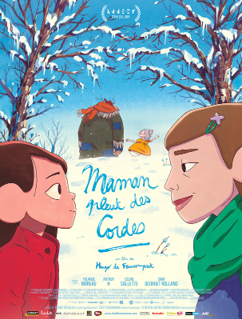

Illustration 2 : Maman pleut des cordes, Hugo de Faucompret, 2021

DN-MADe MENTION GRAPHISME

Design éditorial supports multiples

Lycée Argouges, Grenoble

Note de synthèse DN-MADe

Année 2023-2024

L’étude de nos émotions et du caractère hypersensible :

Comment le design peut-il accompagner l’expression dans un monde rempli d’un silence émotionnel et d’impassibilité ?

Paloma Garnier

Sommaire

1. Les différents outils permettant de favoriser la découverte de ses émotions

1.a. L’étude des émotions, expliquées une à une

1.b. L’imaginaire et la poésie pour exprimer ses émotions

1.c. Prise de parole autour de la santé mentale en général

2. L’expression par le corps et les sens

2.a. La manière de représenter ses émotions par le biais de son corps et de ses sensations

2.b. Le lien entre raison et émotions

2.c. Prendre soin de sa santé mentale

2.d. Rendre compte de l’état d’angoisse et d’anxiété par l’art

3.a. Définition de l’hypersensibilité comme un caractère et non une maladie

3.b. Être un individu : l’alliance du corps et de l’esprit au sein de la sphère publique ou privée

Les émotions font entièrement partie de ma vie. Or, elles sont assez difficiles à analyser et à comprendre. En effet, cela peut prendre des années et cette note de synthèse se veut devenir un réel outil pour toutes les personnes qui se posent des questions sur ce qu’elles ressentent. Aussi, l’hypersensibilité est une notion sur laquelle je veux faire mes recherches car c’est une personnalité qui m’est assez proche mais surtout je veux trouver des solutions pour que ça n’isole personne, pour que ça devienne une force pour tout le monde. Ainsi, c’est un trait de caractère que je m’approprie. Mais je voudrais toucher tout le monde avec mes recherches et ainsi ne pas me baser que sur ma propre expérience de l’hypersensibilité et bien ouvrir sur des témoignages d’autres personnes. Car tout le monde est différent et même si certains signes peuvent relever que l’on est hypersensible, nous ne sommes pas forcé de les avoir tous pour se considérer ou non comme tel. En plus des témoignages lus, j’ai lu différents conseils pour mieux vivre avec ses émotions en les acceptant.

Enfin, j’ai eu l’occasion de faire quelques ateliers créatifs avec des enfants et je me demande si je ne pourrais pas mettre à profit ce que j’ai appris pour en créer d’autres autour des émotions.

J’ai aussi découvert que l’art est un des meilleur outil à la fois pour exprimer ce que l’on ressent ( en tant qu’artiste ) et à la fois pour rendre les émotions universelles. En effet, en tant que public, on ressent les émotions de l’artiste qui peuvent ainsi devenir les nôtres. C’est pour cela que j’ai toujours été sensible à tous les domaines de l’art et que j’ai une préférence pour certains genres plutôt que d’autres afin d’éviter de ressentir trop fort certaines émotions qui pourraient faire du mal.

Mental health has become a key preoccupation particularly since the lockdown because of the loneliness and the appearance of anxiety that it triggered. Psychologists who study emotions have turned to graphic designers to translate their research and make it accessible to a wider public. This study revolves around expressing emotions in a world filled with emotional silence and impassivity.

This study focuses on explaining and defining emotions based on human relationships expressing attitudes, postures, words and behaviours. Their representation in art is done through imagination and children’s books are a good example of it.

The study then seeks to find helping tools such as art, photography, and literature to express these emotions provided our mental health is cared for in the first place.

Finally, oversensitivity is an extreme sensitivity of the exterior world and we can have difficulties living with this personality depending on the situation or the places. But there is assistance to live with this personality.

To conclude, all of these topics are linked because when we are an oversensitive person we fight with emotions and it can disturb our mental health. So, it’s very important to find help or testimonies of other persons to understand who we are and to be proud of it

Les émotions font partie intégrante de nos vies, elles rythment notre quotidien. Or, on en parle que très peu alors même qu’on en connait l’importance. C’est juste que parfois notre monde ne les prend pas en compte. En effet, écouter ce que l’on ressent peut être mal vu et contraire à la volonté de profit.

Ainsi, nous ressentons au quotidien, du lever au coucher mais avons différentes manières de les exprimer. Certains choisiront d’enfouir leurs émotions au fond

de lui/elle et d’autres les exprimerons sans filtre. Nous pouvons déjà nous questionner sur la meilleure manière de s’exprimer dans notre société. Si on part du principe qu’il est préférable de prendre en compte toutes les personnalités, il n’y aurait techniquement pas de meilleure manière. Sauf, que les enfouir est la manière la plus courante puisque c’est l’image que l’on a de ce qu’on devrait être : un être épris d’émotions mais qui doit les cacher aux yeux des autres, rentrer dans une norme sociétale qui paraît assez insensible.

En effet selon notre domaine de travail, nous ne pouvons pas forcément montrer ce que l’on ressent et certaines personnes d’ailleurs se rassurent avec des métiers proches des autres, en lien avec l’humanité, voulant aider, car ils possèdent énormément d’empathie au fond d’eux.

Ensuite, on peut parler du fait que certaines personnes sont plus sensibles à certains aspects de la vie que ce soit vis à vis des autres mais aussi de l’environnement.

Ainsi, dans cette note de synthèse on abordera le trait de caractère de l’hypersensibilité. Avoir ce trait de caractère peut compliquer la vie, même s’il est très important de signaler qu’être hypersensible n’est pas une maladie et ressentir tout intensément n’est pas un symptôme mais bien une partie de cette personnalité.

Ainsi, plusieurs méthodes permettent de vivre avec et surtout de se faire comprendre par les autres et de s’accepter comme on est. Car être hypersensible ne devrait pas être négatif, c’est aussi une chance. Parfois cette chance est mal vu par nous même ou par les autres qui peuvent avoir du mal à nous comprendre.

Enfin, nous verrons que le mot « Hypersensible » est un mot récemment établit. Ainsi, la psychologie évolue très vite et s’intéresse à différents sujets qui touchent de plus en plus de personnes dans le monde. Surtout depuis le confinement, l’attention portée à la santé mentale est décuplée et notamment on s’intéresse plus aux dégâts de la solitude, à la dépression qui est beaucoup mieux décrite et prise en compte.

Même si médicalement, il y a des efforts apportés, socialement certains aspects de la santé mentale ne sont pas pris en compte. De plus, comme on l’a dit plus haut, s’exprimer émotionnellement n’est pas non plus toujours bien vu par tout le monde. Ainsi, on peut poser la question de comment accompagner l’expression dans un monde rempli d’un silence émotionnel et d’impassibilité ?

Pour commencer, une émotion est un état passager et intense qui se manifeste aussi bien dans le corps que dans l’esprit en réaction à un élément extérieur ou à une pensée. D’ailleurs, il n’existe pas de synonyme à ce mot, il se suffit à lui-même et exprime déjà énormément d’éléments différents à lui tout seul. Ainsi les émotions se traduisent par des attitudes, des postures, des propos ou des comportements.

Antonio Damasio1 parle de trois principales catégories d’émotions différentes : les émotions primaires, les émotions d’arrière plan et les émotions sociales. Les émotions primaires comprennent la peur, la colère, le dégoût, la surprise, la tristesse et le bonheur. En revanche, certaines sont admises par tous mais cette catégorisation peut être assez subjective. Ensuite, selon lui, les émotions d’arrière plan font notre

« état d’être », bon ou mauvais, c’est à dire qu’elles entrent dans la façon dont on se sent et ont une incidence sur nos comportements et nos humeurs. Les émotions sociales pour Damasio comprennent la sympathie, le mépris, la culpabilité, l’envie, la honte, et ont donc un lien direct avec le monde qui nous entoure.

Nous allons décortiquer quelques émotions primaires afin de savoir les nommer lorsqu’on les ressent : Tout d’abord, l’émotion de la tristesse s’accompagne d’un sentiment de solitude, d’un manque, d’une envie de peu de choses, et une envie de pleurer parfois. Après notons bien que les pleurs ne sont pas toujours liés à la tristesse : en étant en colère, on peut aussi pleurer parce que l’on n’arrive pas à exprimer notre colère autrement.

Puis, la colère dévaste tout sur son passage, elle est intense, elle s’ajoute à une impression d’exploser, des cris. Évidemment, toutes ces caractéristiques se manifestent de diverses manières selon les personnes. Pour finir avec une note plus

positive : avec la joie tout est vibrant, on peut avoir une envie de partager cette gaîté avec les personnes que l’on aime, une envie de rire.

En conclusion, je pense qu’il est important de séparer les différentes émotions lorsqu’on les ressent pour ne pas se faire dépasser par elles. Ainsi de nombreux albums pour enfants misent sur cette façon de faire afin d’expliquer ce qu’on peut ressentir avec telle ou telle émotion mais sans les mélanger.

L’imagination est présente dans plusieurs formes d’art. L’illustration, la bande dessinée, l’animation sont de bons outils pour la relater. Et celui-ci a un réel impact sur les gens. Comme les émotions font parties intégrantes de nos vies et sont la pièce maîtresse de notre cerveau, beaucoup de formes d’art les exploitent. Que ce soit pour s’exprimer soi-même ou exprimer les émotions des autres et les rendre compte.

Dans un premier temps, l’imaginaire est un réel outil pour sortir de nos vies quotidiennes tout en les intégrant dans un tout nouveau monde. Hugo de Faucompret utilise justement toutes les notions de la vie réelle en les transformant, les rendant merveilleuses, dans son court métrage animé Maman pleut des cordes, illustration 2. Ce court métrage énonce la maladie de la dépression. En revanche, il donne un espoir sur cette maladie, et que l’on peut s’en sortir. Il dit aussi aux enfants que la nature, la famille, les amis sont des notions clés pour notre bien être.

Le personnage principal, Jeanne, 8 ans est traversée par plusieurs émotions : de la tristesse à la colère, de la peur à la joie. C’est une petite fille très expressive est je crois que c’est qui fait le plus de bien dans ce film : c’est de ressentir ce que les personnages ressentent tout en ayant un décor qui nous sort complètement de la réalité.

Enfin, les paysages, en plus des personnages sont empreints d’émotions dans la façon de les dessiner. Certaines scènes, de part les couleurs utilisées ou la lumière sont pleines de ressentis différents. Sur l’image 1, on ressent la peur : la peur de la maladie qui nous ronge par la couleur rouge et la lumière basse et fondue du soir, le téléphone étant un élément avec une lumière très forte, assaillante. Cela révèle de l’inaction de la mère et son impuissance et nous donne envie de rentrer dans la scène, de l’aider, de l’épauler. Sur l’image 2, on peut noter la différence entre les émotions relatées par le paysage et l’expression de Jeanne. En effet, ce paysage est plutôt chatoyant dû à la végétation, la lumière vive de la fenêtre. On voit bien que le réalisateur s’est imprégné des films de Miyazaki pour ses paysages tout en y rajoutant du réel puisqu’il s’est inspiré du hameau en Normandie où il a grandi. Pour finir, sur l’image 3, la chaleur du orange issue de la table tranche avec la couleur de la nuit comme si la chaleur de se retrouver ensemble attablé prenait le dessus sur l’inquiétude de la nuit. Pour résumé, on voit bien que les couleurs et la lumière dans ce dessin animé parlent tout autant que l’expression des personnages.

Pour conclure, beaucoup d’émotions sont émises grâce à des paysages, des tons de voix, des chansons dans ce film. On peut être très touché en tant qu’hypersensibles et y être très réceptif. La réceptivité est une aptitude à recevoir des impressions et dans ce film, grâce à tout ce qu’on a vu plus haut, nous sommes très réceptifs à l’histoire des personnages, leurs états d’âmes, leur faiblesse ou leur force et ils peuvent nous rendre compte de nos propres forces et faiblesses.

Par ailleurs, l’illustratrice Quieer Wang (illustration 4) nous révèle des émotions beaucoup plus difficiles à décrire à l’adresse des enfants car elles font peur la plupart du temps. Elle crée en effet un ensemble de GIF intitulé « Utopia in Dystopia ». Elle se tourne vers le surréalisme pour invoquer l’esprit et décrire l’intérieur de nous-même. Elle s’appuie sur la formulation exacte des symptômes afin de créer ses miniatures. Par exemple, pour la bipolarité, une silhouette est littéralement déchirée en deux ou bien pour l’anxiété, le corps se fragmente pour illustrer les mouvements corporels incessants et une incapacité à se concentrer. Son trait est assez fin pour révéler seulement des silhouettes et cela donne un caractère léger aux personnages. Vient ensuite, les différents symptômes qui sont annoncés par la couleur bleue claire qui est la couleur du soin, de la médecine. Le miroir est souvent utilisé pour refléter les véritables pensées du personnage. En effet, il est très difficile de représenter certains aspects de la santé mentale mais en combinant son intérêt pour le corps et le mouvement elle réussit a mettre en lumière des sensations intérieures. Elle dit justement que l’autisme était particulièrement difficile à illustrer, non pas parce que le terme est abstrait mais bien parce que les symptômes varient considérablement d’une personne à l’autre.

L’animation des GIF n’est pas le seul facteur de mouvement puisque même les personnages sont mouvants, ils ne sont pas réalisés de manière très académique pour leur donner un caractère humanisé justement puisque personne n’est parfait et chacun à sa particularité au même titre que ces personnages. Ils sont difformes, paraissent se contorsionner ce qui donne un caractère beaucoup plus humain.

Vient maintenant l’idée que notre vie intérieure est vaste et plurielle et qu’il devient de plus en plus important se s’en inquiéter ou du moins d’en prendre le plus grand soin. De nos jours, la santé mentale prend un tout autre tournant, elle devient reconnue ou du moins de nombreuses personnes luttent pour qu’elle le soit.

La crise de la Covid a sans doute accélérer les choses puisqu’elle a démontré que la solitude, l’isolement était un facteur de certaines maladies ou certains symptômes comme l’anxiété, la dépression.

Depuis cette crise et la prise de conscience que la santé mentale était aussi importante que la santé physique, de nombreux témoignages ont été réalisés. Que ce soient des professionnels de santé ou des personnes voulant rendre compte de leur vie pour montrer que personne n’est seul face à un diagnostic ou à une situation difficile.

En effet, des témoignages sur le harcèlement, sur l’anxiété, le syndrome d’Asperger ou encore l’hypersensibilité peuvent s’inscrire dans la lutte pour rendre la santé mentale aussi importante que le reste. C’est vrai que contrairement à la santé physique, elle ne se voit pas forcément, on a du mal à percevoir que souvent on a besoin de repos. C’est pour cela qu’il nous est important d’avoir des conseils, des exemples pour comprendre à quel moment il est important de prendre du repos, de se faire aider...

Ainsi, on peut parler de phobie scolaire, de harcèlement et d’anxiété dans un même livre : Frôler les murs, Tessae, illustration 6. Ce livre est un témoignage s’adressant aux personnes qui s’intéressent à la santé mentale ou qui peuvent être face à une situation difficile, il permet de voir que l’on n’est pas seul à vivre ce que l’on vit. Tout est potentiellement lié : ce qu’on vit et les angoisses que l’on en traduit. Ce livre relate l’histoire et la vie de Tessae qui ne pouvaient pas aller en cours car elle a et avait cette peur d’y aller. En effet, elle y présente la phobie scolaire comme quelque chose qui n’est pas vraiment compris par tout le monde parce que c’est une phobie trop méconnue. Or, ce livre est le début d’un combat pour la rendre répandu et pour en aucun cas penser que c’est notre faute, que l’on vaut moins que les autres parce que l’on n’arrive pas aller à l’école.

Ne pas faire les choses comme les autres, ne pas rentrer dans un cadre normatif ne doit pas être une raison d’être rejeté et de vouloir y rentrer dans ce moule. En effet, Julie Dachez nous dit que quand on comprend ce qui fait notre différence, cela nous est plus facile à la vivre et même à l’assumer. Dans sa bande dessiné, La différence invisible, illustration 7, dessin de Mademoiselle Caroline explique sa situation en tant que Asperger et surtout elle décrit toute son histoire avant d’être diagnostiquée et sa vie après l’avoir été. Bien sûr que chacun est différent et réagit différemment selon le diagnostic mais Julie Dachez nous révèle des éléments sur elle qui ont un fort impact sur les gens qui peuvent s’y retrouver. En terme de choix graphique, la couleur rouge est cette fois présente pour décrire les situations stressantes que vit Julie ( sous les traits de Marguerite ). L’isolation par la couleur est souvent utilisée pour permettre d’exprimer ce qu’on ne voit pas à l’œil nu ou renforcer le mal-être dans lequel est Marguerite pour toucher les lecteurs.

La bande dessinée peut être un réel outil parce qu’elle nous rend compte par le moyen du dessin, des états d’âme intérieur alors que dans la vraie vie, on ne peut pas savoir ce que la personne en face ressent si elle ne l’exprime pas.

Ensuite, la santé mentale est un sujet pour les magazines indépendants. Mais c’est un sujet brulant et il s’agit quand même d’une tendance difficile à exploiter. Ainsi, le magazine Torchlight (illustration 5) exploite la parole des gens qui traversent certaines difficultés. Pour Braddock « Il est acceptable de demander de l’aide lorsque vous souffrez et qu’il existe des moyens de se remettre et de vivre avec des problèmes tels que la dépression et l’anxiété ». Le mode journalistique permet de rendre compte et de donner une certaine accessibilité aux histoires des autres ce qui peut donner un processus thérapeutique. On analysera le graphisme des cartes de pratique qui sont un jeu d’action et d’idées pour aider les utilisateur à acquérir les habitudes positives. Ainsi cela offre un outil aidant. Il est utilisé des couleurs vives et unies ce qui donne un caractère essentiel aux actions décrites, nous ne sommes pas submergé par l’information. Ensuite, les actions sont illustrées par des formes ce qui ramène encore une fois à l’essentiel et donne des codes à ce que l’on peut ressentir à l’intérieur ce qui peut être très difficile à ressortir par le dessin ou les mots d’ordinaire.

Le dessin est une manière de représenter ses émotions mais le texte l’est tout autant. Ainsi, Timothy Goodman (illustration 8 et illustration 9) transcrit des thérapie textuelles. En effet ce sujet pose beaucoup de questions car on peut se demander si il s’agit d’une thérapie qui a un impact ou une utilité ou même si elle a une éthique. Ainsi par un graphisme vif et très coloré ou avec des typos très accentuées, Goodman nous rend compte de sa vision de la santé mentale et surtout nous révèle des choses sur lui-même.

La murale peinte à New York est, elle, beaucoup plus austère due à l’utilisation d’une typographie blanche sur fond noir. Il présente un slogan : « N’ayez pas peur d’agir comme si vous en aviez quelque chose à faire. ». Le côté très géométrique et ramassé de ce slogan fait l’effet d’une parole très intense, d’un ordre qu’il faut à tout prix suivre pour être heureux dans sa vie. Comme si notre vie en dépendait, cela lui donne un air grave.

Pour introduire l’idée de l’hypersensibilité, Fabrice Midal2 décrit son histoire ( voir l’illustration 10) tout en l’analysant pour les autres, en n’oubliant pas que cela peut être un bout de la vie des autres. Ainsi cet ouvrage est un mélange de témoignage et d’un récit philosophique puisque à la fois Fabrice Midal parle de son hypersensibilité et à la fois il l’explore pour les autres. D’habitude le témoignage est vraiment basé sur la vie d’une personne, son histoire et là on voit bien qu’il veut raconter son histoire par le biais des autres. Ainsi, il révèle certaines généralités sur les hypersensibles tout en disant qu’il n’y a pas forcément de réponses très définies.

Dans ce livre, il y a de nombreux chapitres qui peuvent faire écho à ce qu’un hypersensible vit et surtout chaque chapitre étant différent, chacun peut s’y retrouver. Il décrit notamment, la séparation entre raison et émotion ancrée dès notre plus jeune enfance. En effet, il dit que depuis tout petit, il ne faut pas pleurer, se mettre en colère, avoir ni se laisser paralyser par l’angoisse du moins c’est ce qu’on apprend en étant à l’école : à se canaliser. « Réfléchis » sous entend « laisse toi guider par tes sensations primaires » alors que l’intelligence émotionnelle est tout aussi importante. Nous verrons cela dans la partie 2.

Pour conclure sur cette partie, on voit bien que l’on peut rendre accessible un sujet (ici la santé mentale et l’hypersensibilité) par différentes formes. On a le témoignage par le récit, l’histoire de quelqu’un, par la bande dessinée également et enfin par un mélange de ressources philosophiques et de faits personnels.

Il y a une différence notable entre émotions, sentiments et sensations. Mais les 3 sont tout de même liés. Un sentiment peut être considéré comme une émotion ressentie sur le long terme sauf qu’une émotion se construit sur l’instant et un sentiment est un état qui se construit petit à petit, avec le temps et avec un mélange d’émotions différentes. Par exemple le sentiment amoureux est un mélange de joie, de désir, d’attraction, d’admiration, d’attachement.

En parlant de sentiment amoureux, il est régulièrement considéré comme une émotion car c’est un sentiment très connu, très intense comme le relate le livre Mon mari de Maud Ventura, (illustration 11) mais aussi assez compliqué. Ce livre soulève des questions sur l’amour et révèle sa complexité alors même que nos vies se construisent autour de ce sentiment. En effet, il est assez difficile de définir l’amour, personne ne comprend vraiment les codes et ce livre relate cette difficulté grâce à une histoire que l’on peut définir comme un témoignage imaginaire puisque il est écrit à la première personne, « je ».

De plus, la différence avec les émotions est qu’une sensation est directement liée à notre être, qu’il lui faut une stimulation directe pour ressentir une sensation, tandis que pour l’émotion, la stimulation peut venir d’une pensée. Mais le corps et l’esprit ont un lien fort. En effet, certes les émotions ne se lisent pas forcément mais le corps les divulguent sans le faire exprès. Notre visage est expressif : nos yeux s’agrandissent si l’on est surpris, on pleure si l’on est triste, on fronce les sourcils quand on est énervé... On peut lire ce que ressent un être dans les traits de son visage.

Steve McCurry, exprime les émotions des autres par l’expression de leur corps dans l’illustration 13 par exemple. Il place le regard des personnes photographiée au centre de son objectif. Ainsi (sur l’illustration 13 ) le fait qu’elle regarde droit devant elle intensifie le phénomène de l’empathie, on se sent proche d’elle. Ainsi « le regard appuyé fonctionne comme inducteur de l’échange »3.

Dans L’Erreur de Descartes (illustration 12) Antonio Damasio révèle ses recherches autour du lien entre la raison et les émotions. Et dit qu’il est impossible de penser que ces deux notions sont diamétralement opposées. En effet, la raison ne suffit pas à elle même, certes cela ne nous empêcherait pas de vivre que d’avoir seulement un raisonnement et non des émotions. Mais avec l’étude de Damasio sur l’un de ses patients ayant fait une opération suite à une tumeur on découvre un tout autre aspect de cette distinction : Selon les médecins, l’opération a été une réussite. Or, au fil des années on s’est rendu compte que ce patient avait du mal à prendre des décisions et à ressentir des émotions et cela lui rendait la vie beaucoup plus compliquée. Donc la raison ne peut se détacher des émotions.

Parlons maintenant de passion. La passion à première vue dans le monde contemporain, aurait une connotation plutôt positive avec la passion amoureuse, être passionné par quelque chose... Sauf que la définition exacte, datant de l’Antiquité, a plus une connotation négative. Ce mot est ainsi issu du latin patior, « souffrir », lui-même issu du grec pathos, « souffrance ». La passion se définit, selon Aristote, comme le fait de subir un agent extérieur. Et selon les épicuriens et surtout les stoïciens, cette passion serait un détournement de nos devoirs naturels.

Ainsi la passion devient une émotion à la fois liée au mal-être et à la fois c’est une émotion qui fait entièrement partie de nos vies. En effet, quand on est jeune, on cherche notre passion, ce qui donnera un sens à nos vies mais ne pas en avoir ne dit pas qu’on aura une vie moins bien que les autres. Aussi, l’amour passionnel étant une émotion si forte que l’on peut à la fois en souffrir et à la fois aimer si intensément que l’on en est emporté et heureux.

Ce que je viens de décrire c’est la passion comme on l’entend maintenant. Mais durant l’Antiquité, « passio », passion s’oppose à « ratio », raison. Ainsi, Platon oppose raison et passion en les situant dans des parties distinctes à l’intérieur de l’âme dans beaucoup de ses ouvrages et notamment dans son texte Gorgias (IVe siècle avant J. C). Pour lui, la question rationnelle se situe au niveau de la tête tandis que le siège de la passion se situe dans le ventre. Son discours s’oppose au discours de Descartes puisque pour lui, les passions empêchent la raison de vivre correctement à cause des impulsions. Pour lui la passion broie le jugement, empêche de voir claire.

On a parlé plus haut de la santé mentale décrite par le témoignage, maintenant on peut dire que la fiction est un outil réel pour en parler aussi. En effet, le cinéma est un outil pratique pour donner à voir le côté négatif de la santé mentale tout en ayant une distance. En effet, dans Mental, série de Marine Maugrain Legagneur et Victor Lockwood, beaucoup de sujets autour de la santé mentale sont décrits et ce ne sont pas toujours des sujets positifs. C’est une série qui a un réel impact puisque rare sont les fictions qui entrent dans l’histoire des hôpitaux psychiatriques. Ainsi, cela rend compte de certaines maladies psychologiques et aussi de leur lien avec le corps.

Quand on parle de santé mentale tout peut paraître négatif mais de nos jours, ce thème est de plus en plus lié au thème du « prendre soin ». De nombreux corps de métiers existent pour lutter contre la mauvaise santé mentale : de la psychologie à des médecines douces.

Pour parler des émotions négatives, l’angoisse en est une et elle est de nombreuses fois exprimer dans l’art pictural en particulier. Il existe le stress, l’angoisse et l’anxiété. Mais avant de parler de l’art dans ces émotions négatives faisons la différence entre toutes celles-ci. Tout d’abord, l’angoisse est associée à une réponse physique contrairement à l’anxiété. Selon Freud4, elle désigne « un état caractérisé par l’attente du danger et la préparation à celui-ci, même s’il est inconnu ». L’anxiété est elle l’anticipation d’une menace au même titre que l’angoisse mais en moins intense. Après évidemment l’anxiété peut facilement se transformer en angoisse puisqu’on parle le plus souvent de crise d’angoisse et non de crise d’anxiété. Enfin, le stress étant une réponse physiologique déclenchée par l’organisme lorsqu’il fait face à un état de perturbation et est donc une réaction qui n’est pas sur le long terme. En résumé, si on faisait l’ordre des émotions selon leur intensité on aurait du plus fort au moins fort, l’angoisse, l’anxiété et le stress en dernier.

Et toutes ces émotions, ces états ont beaucoup inspiré les romantiques dans leur art. Le romantisme (1820-1850) c’est le culte du sentiment, des passions et comme on l’a vu plus haut la passion n’a pas que des représentations positives. Ainsi, le clair obscur, les couleurs chaudes et ternes appuis le propos de la terreur. Les artistes cherchent à représenter l’âme humaine dominée par le sentiment de peur, l’angoisse. Par exemple, au travers du cauchemar, Füssli5 (illustration 15) nous confronte à nos angoisses inconscientes et au thème de la folie. En effet, ici le clair obscur amène notre regard sur la femme endormie et isole les personnages qui nous font peur. Ces personnages ont des traits et des expressions marquées pour mettre en valeur la peur, l’étrangeté et l’inconnu.

Contrairement au Romantisme, le mouvement de l’impressionnisme, mouvement qui arrive près du Romantisme (1874-1886) met l’accent sur les sensations mais plutôt sur des sensations positives. Ce mouvement arrive Ainsi, les couleurs sont beaucoup plus vives et issus d’une palette se voulant représenter le réel avec un trait plus fondu comme on peut le voir avec l’œuvre de Auguste Renoir sur l’illustration 14.

Cet état prend tellement de place dans certaines vies des gens qu’il est important de l’exprimer d’une manière ou d’une autre. Aussi, l’angoisse est un état intense et perturbante sur une période alors que l’anxiété peut être sur le long terme, moins perturbant sur l’instant mais le fait qu’elle dure, c’est un état qui est très compliqué à vivre.

De nombreux artistes exploites l’intensité de l’angoisse et la longueur de l’anxiété. Par exemple, dans Les fleurs du mal de Baudelaire datant de 1869. À la fois réaliste et romantique il aime développer des thèmes rempli de dualité, la vie serait tantôt lumineuse, tantôt horrifique pour lui. Il parle de Spleen désignant une état affectif, plus ou moins durable, de mélancolie sans cause apparente et pouvant aller de l’ennui, la tristesse vague au dégoût de l’existence, dégoût de la vie. Il porte un nouveau regard sur les objets les plus ordinaires et déroutants. C’est pour cela qu’il est dit qu’il transforme « la boue en or ».

Par exemple, dans le poème « Une Charogne » il décrit la beauté derrière ce dégoût qu’on pourrait avoir face à cette charogne. Ainsi de nombreuses oxymores sont présentes pour renforcer la beauté de l’angoisse tel que « carcasse superbe », et de nombreuses hyperboles sont là pour renforcer l’émotion que ce soit le dégoût : « charogne infâme », ou de contemplation : « fleur s’épanouir ». Ainsi, cette charogne est à la fois synonyme de dégoût et est la personnification de l’angoisse mais Baudelaire en fait surgir la beauté et en transforme cette angoisse.

Enfin, plusieurs images visuelles surgissent de l’idée d’anxiété et d’angoisse. Par exemple, l’araignée décrit l’angoisse qui surgit et s’installe avec ses fils pour se transformer en anxiété. Louise Bourgeois utilise cette image pour sa sculpture Maman comme sur l’illustration 16 placée devant le Guggenheim museum. Son côté horrifique et surprenant décrit réellement l’angoisse qui prend de l’ampleur dans notre cerveau, tisse sa toile. Les piquants de ses pattes donne à voir un sentiment de l’enfer, de la confrontation à un état de mort au même titre que l’épine de la rose qui nous fait mal.

Le terme d’hypersensibilité est apparu notamment grâce à Elaine N. Aron, psychologue en 1990. Et surtout il est qualifié de trait de caractère. Elle a offert beaucoup de raisons de ne plus se sentir différent et surtout, ceux qui avaient une sensibilité plus forte pouvaient penser qu’ils étaient malades or Elaine démontre le contraire dans son livre Highly sensitive person, illustration 17 Ainsi, en France, on compte environ 20 % d’hypersensibles dans la population. Et on définit des signes et non des symptômes de cette hypersensibilité. Ces signes peuvent être notamment la sensibilité aux bruits, aux odeurs mais aussi des réactions émotionnelles intenses.

L’hypersensibilité peut être mal vu selon les milieux. Au travail, il faut s’adapter, parce qu’au travail il ne faut pas montrer nos émotions afin de ne pas paraître instable ou fragile. Le manque d’assurance au travail est régulier chez les hypersensibles. Selon Elaine N. Aron il serait dû à une croyance de l’anormalité, la volonté de vouloir plaire aux autres et donc la peur de l’échec.

Ainsi au lieu de s’adapter, certaines personnes hypersensibles choisissent de faire des métiers justement plus adapter à eux, à leur manière de s’organiser, à leur degré de créativité. En effet, la sensibilité peut être un moteur pour la créativité car elle peut offrir de l’imagination. Plus nous sommes sensibles, plus nous sommes portés à nous retirer du monde extérieur.

De plus, les hypersensibles sont extrêmement conscients des souffrances des autres et prennent en compte leur intuition afin de savoir ce qu’il faut faire pour apaiser quelqu’un. C’est pourquoi certains choisissent de faire des métiers proches de l’humain.

Ainsi, tous les métiers artistiques ne sont pas tous adaptées aux hypersensibles selon l’impossibilité de maîtriser ses émotions. En effet, le système nerveux d’un hypersensible tolère difficilement certaines situations comme recevoir beaucoup trop d’informations, être entouré de trop de gens, avoir peur de mal faire les choses devant d’autres personnes et ainsi se comparer. Les psychologues Elaine N Aron et Hélène Prière6 sont d’accord sur le fait qu’il est important de ne pas garder ce que l’on ressent à l’intérieur de nous, qu’il est nécessaire d’en parler pour se sentir plus confortable au travail. Hélène Prière dit « On pense que si on ne dit rien cela finira par passer, mais c’est complètement faux ! ça va s’entasser, rester, l’inconscient va être marqué et ça va être de pire en pire », dans émotions, Les explorer, les comprendre de Cyrielle Bedu, Agathe Le Taillandier, Paloma Soria Brown et Maud Ventura, illustration 18.

Être hypersensible demande de l’aide au quotidien et nos proches ne peuvent pas forcément avoir la force de nous aider, c’est pour cela que la plupart du temps, il est important de consulter des professionnels. Et pour cela, il n’y a pas qu’une seule solution, on peut se faire aider par ses amis, par de la psychanalyse, de l’hypnose... Ce qui convient à nous même.

Aider, c’est quelque chose qui peut être vraiment compliqué surtout quand nos codes ne sont pas les mêmes que d’autres personnes. En effet, nos amis, notre famille, peut ne pas avoir la même vision de ce que l’on ressent à l’intérieur et quelques conseils ont le pouvoir de nous blesser d’avantage. Ainsi, j’ai eu l’occasion de lire des contenus sur l’anxiété donnant des conseils aux proches pour réagir face à une personne qui ne va pas forcément bien ( par exemple le compte @bonjouranxiété, voir illustration 19). Et ces conseils se veulent instructif à la fois pour s’aider soi même et prendre soin de soi et aussi pour savoir comment aider nos proches. Ainsi le format compte instagram met en place une petite communauté dans laquelle on se sent moins seul.e.

Aussi, pour revenir à la question de départ, il est très compliqué d’être vulnérable face à la société et parfois on garde enfoui nos émotions, ce qui n’est pas positif. Il est ainsi, important de, si on ressent le besoin, suivre une thérapie qui nous convient. Plusieurs thérapies existent. Dans Highly sensitive person, Elaine N Aron décrit la thérapie cognitive comportementale qui consiste à aider à se fixer des objectifs, c’est lorsque on nous donne des outils, des codes pour faire face à des petits problèmes de la vie.

La psychothérapie interpersonnelle est une thérapie brève basée sur l’aide des personnes dans leur relation avec les autres. Après la lecture de ces deux thérapies, elles peuvent se mélanger. Aussi, les thérapies ne sont pas les seuls outils pour son bien être, il existe aussi la thérapie par l’art, l’hypnothérapie, la cohérence cardiaque pour apaiser l’anxiété ou le stress, la musique, le sport... Beaucoup d’éléments du quotidien peuvent nous faire du bien si on arrive à le prendre pour son propre intérêt et non vouloir faire plaisir aux autres.

Ensuite, des outils graphiques peuvent aider et pas que pour les enfants. à l’issue de cette note de synthèse j’aimerai réfléchir à ces outils comme quelques chose qui nous tient pour toute la vie, qui nous apaise au quotidien et qui soit un plus par rapport à une thérapie ou à de la méditation. Des outils qui permettraient de montrer ce que l’on ressent à ce moment là pour aider à en parler après, ou des outils permettant de nous apaiser dans les moments les plus compliqués pour nous. Comme contrer le bruit, les lumières, le doute, la réflexion intense...

Aussi, j’ai pensé à des flyers, des affiches pour faire de la prévention autour de la santé mentale, pour donner des conseils, que cette question soit accessible à tous. Vient aussi l’idée du Care design, puisqu’ il s’agit ici de prendre soin de nous et les outils graphiques peuvent être un départ.

Enfin, on a parlé plus haut de la notion de « prendre soin » et par l’évolution du numérique, les interventions médicales ordinaires on évolué.

L’hôpital repense de plus en plus les soins et dialogue avec des sociologues, des philosophes, des anthropologues, des psychologues ou des designers tels que Mathieu Lehanneur qui met à disposition des objets se voulant prendre soin de ceux qui les utilise. Et ainsi, la santé devient de plus en plus accessible par l’apparition du numérique. En effet, la création d’applications, de télémédecines luttent contre les inégalités de santé dont la santé mentale. Le rôle du designer serait donc de rendre accessible ces interfaces, de créer des lieux, des espaces de bien-être. Par exemple, des étudiants de la fac de Lille ont réalisé différents projets autour de la santé mentale dont une application (illustration 20). Car en ayant fait une étude sur les étudiants, ils se sont rendus compte que la première difficulté était de comprendre les papiers administratifs. Ainsi, le graphisme et le numérique permet de rendre plus accessible la médicalisation.

Pour résumé, mon projet s’inscrira dans le Care design. Ce domaine est en plein essor pourtant cette approche n’est pas nouvelle mais comme je l’ai dit plus haut, la nouveauté est de relier la médicalisation avec d’autres domaines, ne plus se réduire à une seule façon de penser pour améliorer le bien être de la population. L’ergonomie et l’esthétique ne s’opposent pas puisque l’esthétique est aussi important car nous somme des être humain dotés de sens. Ainsi, le graphisme peut avoir un réel impact pour accompagner l’expression de nos émotions et pour améliorer notre santé mentale.

Pour conclure, après avoir analysé la signification de l’hypersensibilité, ses origines mais aussi après avoir étudié les émotions, on peut définir ma volonté de prendre soin des gens, en utilisant le Care design. Certes, cette note de synthèse peut être au premier abord attendue mais finalement instructive avec des illustrations telles que des témoignages, des œuvres d’artistes hypersensibles. À l’issu de mes questionnements, deux hypothèses sont envisageables avec des usagers donc des publics différents.

Ainsi, j’ai construit un questionnaire afin d’avoir des visions différentes sur le thème des émotions et ainsi définir ma cible. Je voudrai alors construire mon projet autour d’ateliers dans les écoles ( pour des enfants de 6 à 12 ans par exemple ) pour sensibiliser à l’expression des émotions au sein même de l’école. En effet, de ce que j’ai pu constater, le monde est plus impassible face aux émotions quand il faut être attentif et apprendre toujours plus vite et donc notamment à l’école. Il ne faut pas négliger ses émotions et donc apprendre aux enfants dès le plus jeune âge à apprécier ressentir des choses, ne pas forcément les cacher et apprendre à prendre soin de soi aussi.

Aussi, il peut être possible de faire une campagne de sensibilisation pour atteindre un public plus large incluant aussi les adultes. J’ai donc pensé à faire une campagne d’intérêt public.

Mais à ce moment là, on peut poser la question de ce qui est le mieux en terme de choix graphiques pour ces deux hypothèses : est ce que l’on peut être assez libre dans la représentation graphique pour ce sujet ou bien il y a t-il des codes graphiques qui semblent quand même assez inévitables ? D’après ce que j’ai analysé, on retrouve quand même des particularités similaires entre chaque référence et on peut donc penser qu’il est important de suivre un certain code graphique. J’imagine intégrer mon projet dans le champ de l’illustration avec une recherche expérimental afin de sortir de ce qu’on a l’habitude de voir en relevant beaucoup plus l’humanité et donc partir dans une figuration plus ou moins réaliste du corps.

Baudelaire. Les fleurs du mal, 1857

Barman, Adrienne. Mini encyclopédie des émotions, 2017

Bedu Cyrielle, Le Taillandier Agathe, Brown Soria Paloma, Ventura Maud, émotions, les explorer, les comprendre, issu du podcast de Louie Media, 2021

Bourgeois, Louise. Maman, série Spider, 1999, Guggenheim Bilbao

Confluences musée. Exposition à nos amours, du 20 octobre 2023 – 25 août 2024

Dachez Julie et Mademoiselle Caroline. La différence invisible, 2016

D’Allancé, Mireille. Grosse colère, 2000

De Faucompret, Hugo. Maman pleut des cordes, 2021

France Inter. Exprimer ses émotions : Mettez plus de danse dans votre vie ! , émission Petite Philo, 2020

France Inter. Comment mieux vivre son hypersensibilité, émission Grand bien vous fasse, 2022

Füssli. Le cauchemar, 1781, huile sur toile

Goethe. Les souffrances du jeune Werther, 1774

Goodman Timothy. Friend with secrets, date inconnue

Goodman Timothy. Murale à New-York, date inconnue

Kerr Joséphine, Je suis une éponge, mémoire de fin de master en graphisme, 2021

Llenas, Anna. La couleur des émotions, 2014

Marco. Compte instagram @bonjouranxiété, 2020

M, Adrien et B, Claire, Faire corps,

Maugrain-Legagneur, Marine et Lockwood, Victor. Mental, série TV, 2019

McCurry, Steve. Afghan girl, 1984

Midal, Fabrice. Suis-je hypersensible, enquête sur un pouvoir méconnu, 2021, philosophie

Munch, Edvard. Le cri, 1893

N. Aron, Elen. Hypersensibles, Mieux se comprendre pour mieux s’accepter,

Nuñez Pereira, Cristina et Romero Valcárcel, Rafael. Au fil des émotions, 2016

Pomme, Anxiété, 2019

R.Damasio, Antonio. L’Erreur de Descartes, 1994

Renoir, Auguste. Jeunes filles au piano, 1892

Tessae. Frôler les murs, 2021

Ventura Maud. Mon mari, 2021

Walden, Libby et Jones, Richard. Mes émotions, 2016

Wang, Quieer. Utopia in Dystopia, GIF, date inconnue

La sensibilité

Du latin sensibilitas, « sens », « signification »,

Fait pour un individu d’être capable d’affection ou d’émotion, réceptivité à l’égard de quelque chose d’extérieur.

Kant distingue 2 éléments :

- La matière, l’ensemble d’impressions que le sujet reçoit passivement de l’extérieur

- La forme, c’est à dire structures par lesquelles le sujet se représente ce qui est donné aux organes des sens.

La passion

La raison contre les passions

Si la sagesse considérée comme Stoïcienne, absence de passion

Chez Descartes et Kant, la raison est opposée aux passions

Action de souffrir ; résultat de cette action.

Émotivité

Aptitude à éprouver des émotions ; niveau de sensibilité, degré suivant lequel chaque personne est capable de s’émouvoir.

Émotion

du latin movere, « mettre en mouvement »,

Trouble intense et généralement passager, de la conscience, provoqué par une situation inattendue, et accompagné de réactions organiques variées, désordonnées et confuses.

Tantôt il désigne un état de choc, tantôt un sentiment plus stable et beaucoup moins irrationnel. La théorie de Sartre, « Loin d’être un désordre sans loi, possède une signification propre », s’attache à l’émotion comme un choc. Dans Esquisse d’une théorie des émotions, il explique que ce rapport troublé de la conscience au monde s’apparente à une conduite magique.

Termes voisins : affect, bouleversement, désarroi

Empathie

Faculté intuitive de s’identifier à quelqu’un, de se mettre à sa place, de ressentir ce qu’il ressent. En philosophie et dans la tradition phénoménologique, appréhension immédiate de l’affectivité d’autrui

Affect

Du latin affectus, « état affectif », « disposition »,

En philosophie c’est un état affectif élémentaire, agréable ou pénible

En psychanalyse il s’agit de tout état affectif coloré positivement ( positif ), ou négativement ( déplaisir, tension, peine ).

Pour Freud l’ affect est un état intermédiaire entre la pulsion et le sentiment ou le désir.

Sentiment

Faculté de sentir, de percevoir une sensation

Du latin sentire, « percevoir par les sens », « sentir », « ressentir »

Tout ce qui relève du domaine affectif ou émotionnel, c’est à dire le fait, pour un sujet, d’éprouver quelque chose à l’égard d’une personne ou d’un objet extérieur

En psychologie c’est ce qui, dans la sensation, indiquerait la disposition affective du sujet ; ce qui est perçu immédiatement et qui relève de l’intuition.

Angoisse

Du latin angustus, « étroit », « serré », de angere, « oppresser », « étrangler »

En psychologie il s’agit d’un état physique d’oppression mêlée de crainte diffuse, généralement accompagné de signes somatiques divers ( palpitations cardiaques, troubles respiratoires ou sudatoires... ) et d’origine psychique indéterminable par le sujet

Chez les existentialistes, état de la conscience face au néant.

Stress

Agression de l’organisme par un agent physique, psychique, émotionnel entraînant un déséquilibre qui doit être compensé par un travail d’adaptation.

Anxiété

État de trouble psychique, plus ou moins intense et morbide, s’accompagnant de phénomènes physiques (comportement agité ou immobilité complète, pâleur faciale, sueurs, irrégularités du rythme cardiaque, sensation de construction épigastrique, spasmes respiratoires), et causé par l’appréhension de faits de différents ordres.

1 Antonio Damasio est médecin, professeur de neurologie, de neurosciences et de psychologie, directeur de l’Institut pour l’étude neurologique de l’émotion et de la créativité de l’université de la Californie méridionale, auteur notamment de L’Erreur de Descartes, et de L’Autre Moi-Même

2 Fabrice Midal est philosophe et fondateur de RESO - L’École de méditation. Un jour, un neuroscientifique lui a révélé son hypersensibilité, ce qui l’a poussé à écrire ce livre.

3 Citation issue du livre Anthropologie des émotions de David Le Breton, 2021

4 Philosophe, 1856-1939, dans son ouvrage Inhibition, symptôme et angoisse ,1926

5 Artiste peintre, précurseur du Romantisme ( 1741-1825 )

6 Psychologue clinicienne, elle même hypersensible