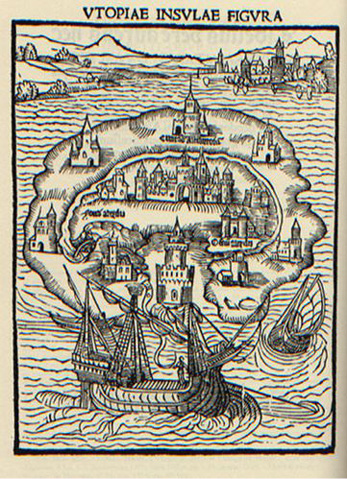

Figure 1 : « Utopia », Frères Holbeim, 1516

DN-MADe MENTION GRAPHISME

Design éditorial supports multiples

Lycée Argouges, Grenoble

Mémoire DN-MADe

Année 2023-2024

Dans quel mesure le design graphique devient vecteur de prévention et diffusion de l’utopie urbaine ?

Traduire graphiquement l’utopie urbaine.

Gabrielle Mondy

Sommaire

1. Contexte de la représentation utopique des cités

1.a. La naissance des formes architecturales de la cité utopique

1.b. Diffuser ces modèles de cité utopistes

1.c. Utiliser le prisme de l’utopie comme récit critique : ambiguïté utopie-dystopie

2. La cité radicale dans l’imaginaire architectural et urbain des années 60-70

2.a. Des formes architecturales utopiques dérivées de la science-fiction

2.b. Utiliser la forme graphique pour communiquer cet imaginaire architectural

2.b.1. Réemployer les signes de la culture populaire : la forme de magazine

2.b.2. Réemployer les signes de la culture populaire : le comics

2.b.3. Réemployer les signes de la culture populaire : des techniques variées

2.c. Design fiction utopique critique dérivé de l’idée de mégastructure

3. Diffuser une nouvelle utopie construite sur celle d’hier.

3.a. Construire une ville sur la ville : la cité virtuelle et ultra-technologique

3.a.1. Construire des outils numériques pour ouvrir la conception à un plus grand public

3.a.2. Reconstruire un monde parallèle à la ville

3.b. Réorganiser et repenser la ville déjà existante : « cité subsidiaire »

3.b.1. Reconstruire collectivement

Trough-out history, the city have been a place of fantasme and creation for a perfect world. With utopia and later dystopia, cities became the theatre of this narration, the architectural mirror for ideal society as well as the mirror of the downfall and failure of the utopian modele. How did ideal city have been picture and represent ? How this representation have then been twist and distorted to achieve criticism trough drawings ?

As take a look at the evolution of the different model of town planning, such as the dense, compact and autonome city, we will also look at the influence of popular culture and art on the shape of the building . On top of that we will investigate how graphiste, architect and institut communicate on this sometime strange and complexe project, the impact of the use of mass media such as magazine or even nowadays internet.

As much as a promotion for contemporary way of conceiving dynamique and social architecture, this communication and story are as well a way to warn against the danger of utopian chimera.

How, then graphic design can be a medium for prevention and diffusion of town planing ?

La dystopie est un genre littéraire qui m’a happé depuis mon adolescence. J’étais saisie du début à la fin par la trame narrative qui construisait l’espoir bien que souvent pour le briser à la fin, mais aussi et surtout par l’esthétique urbaine de ces mondes. S’imaginer errer dans les méandres des villes labyrinthiques et machinistes décrites par ces récits a occupé de nombreux après-midi.

Avec les outils graphiques que j’ai acquis au cours de ces années de DN-MADe, je cherche à représenter ces espaces imaginaires, à les ancrer sur le papier pour leur trouver un sens autre que celui du manifeste sensationnaliste décrié par la critique.

Déambulation dans des mondes fictifs, à la ressemblance troublante avec la réalité. Expédition dans des cités aux lieux bloqués dans un futur passé. Voyages dans les paysages urbains aux formes fonctionnelles ambiguës entre bonheur et surveillance. Explorer l’île fantasme d’un monde meilleur.

Voilà ce que promet la ville utopique, théâtre de la construction rationnelle, humaine, « parfaite ». Voilà aussi les promesses que doivent traduire artistes, peintres, plasticiens mais aussi graphistes. Parfois communiste, parfois capitaliste, la cité est miroir des mœurs d’une époque, d’une société. De la conception de ses différentes formes architecturales radicales, à leurs évolutions à travers les siècles et les sociétés, jusqu’à leur diffusion.

La littérature utopique, souvent écrite et lue par une élite intellectuelle, est dévalorisée dans ses formes alternatives de dystopie ou contre-utopie qui sont définies comme des lectures pour adolescent. Pourtant, l’utopie vit en tant que manifeste qui existe à la façon d’un mythe par sa présence dans l’imaginaire public. Comment alors le graphisme devient-il outil de la diffusion de ce propos utopique ? Comment répandre des idées pointues et radicales sur la construction de la ville à un large public ? Comment, enfin, nuancer l’utopie et prévenir de la nature illusoire de cette dernière ?

L’utopie se définit comme un non-lieu, un espace imaginaire voisin de la réalité. Une façon pour ceux qui s’en servent de proposer des théories radicales sur des sociétés idéales, offrant égalité et bonheur pour tous, mais aussi de critiquer de façon détournée les systèmes mis en place.

Dans ces univers utopiques, chaque élément est contrôlé de toute pièce et l’architecture y joue un rôle central de conception de structure parfaite et ordonnée. Ainsi, de l’époque moderne à nos jours, les sociétés s’évertuent à imaginer un futur désirable pour tous au sein des villes.

Le terme d’utopie naît avec le roman de Thomas More, « Utopia » en 1516. More utilise la forme d’un récit d’aventure fictif pour décrire l’histoire de l’île d’Utopie, sa constitution, toutes les mœurs et lois qui organisent sa société, les croyances et son économie.

Pour illustrer ses propos, More utilise une carte, gravée une première fois par les frère Holbein en 1516 (figure 1), puis une seconde fois en 1518. Sur cette première carte, on y voit l’île agencée en cercle autour d’un point central. Cet agencement permet à la fois : de créer une égalité et un système équilibré, puisque les habitants sont à des distances équivalentes des points d’intérêts, comme dans le modèle des « cités jardins »1 ; et une hiérarchie puisque le centre est un lieu de pouvoir et permet de surveiller le reste de la population, comme dans le modèle des « salines royales »2 d’Arc-et-Senans (figure 3).

Une autre forme architecturale théorique apparait dans les dessins d’Étienne-Louis Boullée, par ailleurs proche de Claude Nicolas Ledoux3. Tout au long du XVIIIe siècle, Boulée théorise et représente des ensembles immaculés et lisses, des dessins presque dénués de couleur où l’architecture se retrouve centrée et imposante (figure 4, figure 5). Des formes précurseures du mouvement brutaliste dans l’architecture mais aussi d’une façon de penser les projets utopistes comme un concept gigantesque, transcendant les échelles habituelles. Enfin ces images annoncent aussi la forme graphique de ces projets. Des univers avec peu d’ornements où la simplicité règne.

Les cités jardins de Ebenezer Howard, dont les théories sont publiées au début de XXe siècle, sont considérées comme un des premiers vrais modèles d’urbanisme. C’est une évolution de plans comme ceux de la ville de Palma Nova près de Venise, élaborés dans un but défensif. Dans ses plans Howard prend en compte tous les aspects : financiers, industriels, commerciaux, les transports, le logement, les loisirs, l’enseignement, etc. On retrouve dans son travail le modèle de ville centrée, un ensemble absolument géométrique qui induit l’utilisation de plans au graphisme rationnel et dénué de toute sensibilité (vue de haut, symétrique et géométrique).

La pensée de Howard n’est pas seulement architecturale mais aussi politique (bien-être des ouvriers, système social de retraite). Elle nécessite alors des formes graphiques différentes se rapprochant plus de diagrammes (figure 8) pour vulgariser son fonctionnement à un grand public, que de projections architecturales.

En outre de la vulgarisation graphique de son texte, pour ouvrir sa théorie à un public plus large, Howard réédite son livre (figure 6, figure 7) « To-morrow : A Peaceful Path to Real Reform » en 1902 : « Une modification significative est cependant apportée aux diagrammes, dont certains sont purement et simplement écartés, d’autres modifiés, et l’ensemble étant entièrement passé en noir et blanc — sans doute pour diminuer les coûts d’impression et favoriser ainsi une plus large diffusion »4. Le manifeste de l’urbanisme utopique nécessite d’être diffusé le plus largement possible pour exister.

Bien qu’utopiste, le travail de More est ambigu. De nombreux symboles, choix de mots ou noms indiquent qu’il porte déjà sur son travail un regard critique (More veut dire le fou, Hythlodée, le menteur). Lorsque l’on prend du recul sur la carte de l’édition de 1518 (figure 9), les lignes se brouillent et des symboles se glissent dans l’image. Elle prend alors la forme d’un crâne (figure 10), présage de mort de la liberté, et auto-critique de la vanité qui s’empare de More dans l’ambition illusoire de créer un monde parfait.

C’est avec cela en tête que Laurent Bazin parle « d’utopie qui dysfonctionne »5 pour définir le terme de dystopie. Ainsi, à l’image de Thomas More, certains auteurs jouent de cette ambiguïté pour critiquer la société dans laquelle ils évoluent. Par exemple, Evgueni Zamiatine dans « Nous Autres »6 (1920), dont le récit est publié dans le contexte de l’après révolution bolchevique et la mise en place du régime stalinien. Ou encore Aldous Huexley avec « Le Meilleur des mondes » (1932) qui décrit lui aussi un monde apportant théoriquement le bonheur pour tous mais au prix de la liberté et d’un terrible système de castes.

L’architecte Melvin Charney produit une étude7 où il superpose une représentation du temple de Babylone (ou temple de Jérusalem) avec un camp de concentration nazi (figure 11). Outre l’antinomie de sens entre une représentation nazie et juive, cette ambiguïté se trouve dans l’utilisation de modèles géométriques comme solutions pour un modèle « parfait ». Le dessin géométrique est inhérent à l’architecture pour projeter des bâtiments qui tiennent debout. Il s’oppose à la nature, à l’organique : « On oppose géométrisme et architecture vivante. L’architecture vivante renvoyant à l’architecture en tant que métaphore du corps et en tant que son extension »8. Ainsi, lorsque la géométrie est poussée à son paroxysme dans le projet, comme ici, elle sert à rationaliser et quantifier en déshumanisant complètement le lieu qu’elle investit. De Hilberseimer à Le Corbusier, les architectes proposent de vastes projets de « cités industrielles contemporaines » rationnelles, géométriques, standardisées.

Enfin, la vision dystopique est souvent une vision amplifiée de la réalité. Par exemple, la Villeneuve de Grenoble9, qui émerge dans les années 70 et dont le « quartier-ville » avait un but social, est d’abord une réussite, un cadre de vie agréable pour les habitants. Pourtant depuis les années 2000, le cadre de vie se dégrade et sa réputation baisse jusqu’à devenir une des pires de Grenoble. Les médias s’emparent alors de l’histoire de ce quartier pour la remodeler et produire des reportages/récits (souvent exagérés et dramatisés 10) critiques de ces utopies de grands ensembles. On en garde maintenant dans nos imaginaires, une représentation distordue, sale, abimée, à cause des cadrages mettant en avant cette structure dégradée, des images filmées de nuit ou sous un ciel gris (figure 12). Ce sont les mêmes procédés que l’on retrouve dans les récits graphiques dystopiques (figure 13) comme « 1984 » de Xavier Coste (2021) ou encore « Citéruine » (figure 14) de Jérôme Dubois (2020) qui à leur tour représentent des mondes urbains oppressant par leur monochromie, insensibilité et déformation du décor, de la ville.

L’utopie prend une forme, métaphorique ou réelle, d’île, comme lieu imaginaire permettant de modéliser une organisation sociétale en l’isolant des défauts du monde. Deux solutions seront apportées par l’architecture radicale des années 60 et 70 : construire d’énormes structures autonomes et isolées du reste du monde, ou bien artificialiser de gigantesques espaces.

Dans les années 50-60, bien que l’âge d’or de la science-fiction, surtout aux États-Unis, soit sur son déclin, le rêve et l’optimisme apportés par la conquête spatiale n’a pas encore complètement terni. On retrouve encore dans les différentes formes de narration graphique (principalement comics, manga, mais aussi

bandes dessinées [figure 15]) une forte popularité de ces graphismes/illustrations de mondes spatiaux. À la même époque, de nombreux architectes se lassent du mouvement moderne et du style international. Ils s’emparent de ces imaginaires et récupèrent de nombreuse formes. Entre autre on retrouve des bulles, des tubes, des machineries énormes, mais aussi des cités flottantes comme la maquette « Ragnitz »11 qui semble être un gigantesque vaisseau (figure 17), ou encore des cités usines/machines avec la maquette de « no-stop-city »12 ressemblant à un gigantesque circuit électrique (figure 16).

La science-fiction amène aussi les architectes à se plonger dans la conception de gigantesques structures autonomes, denses, optimisées et souvent verticales (comme décrites dans « Les Monades urbaines » par exemple) appelées mégastructures. On pourrait citer comme une des premières projections de ces gigantesques structures la ville « plug-in city », imaginée par les architectes du collectif Amazing

Archigram (figure 18).

Dans son ouvrage « Megastructure, Urban futures of a recent past », Reyner Banham définit la mégastructure et mentionne « Ragnitz » comme exemple probant de cette définition : « De grande taille, construite d’unités modulaires capables d’extension grande, voire illimitée, un réseau structurel à l’intérieur duquel de plus petites unités structurelles, des pièces, des maisons, des petits bâtiments peuvent être construites ou même pluguées ou clippées après avoir été construites ailleurs. Une trame structurelle prévue pour atteindre une durée de vie bien plus longue que les petits éléments qu’elle peut supporter. ». Ces mégastructures apportent à leur tour une imagerie architecturale novatrice, faite d’enchevêtrements, de projections qui nous font perdre la notion d’échelle.

L’évolution de l’imaginaire architectural utopique entraine l’évolution des formes de diffusion et de la même façon que l’architecture s’inspire de la science-fiction pour produire des dessins nouveaux et changeants, le collectif Archigram (composé principalement de Peter Cook, Ron Herron, David Greene, Warren Chalk, Dennis Crompton, Mick Webb) va à son tour s’inspirer de la culture populaire pour faire passer ses idées.

Archigram publie en tout 9 numéros du magazine Amazing Archigram qui connait avec les années une grande popularité malgré la spécificité des thèmes abordés. Le choix du magazine comme média explique en grande partie cette popularité. Considéré comme média de divertissement le plus populaire de son époque, il est aussi plus accessible grâce à son modèle économique. Pour Archigram, il ne coute en effet que quelques shilling et pence (soit l’équivalent de quelques centimes)13 à produire par exemplaire. Il est vendu très peu cher.

Le principe de magazine leur permet de traiter de sujets divers et complexes tout en les rendant plus abordables. Les longs textes s’enchaînant dans plusieurs chapitres d’un ouvrage théorique y sont condensés et chaque numéro aborde un thème spécifique14. La série périodique leur permet non seulement d’aborder des sujets contemporains de façon plus précise mais aussi de porter un regard critique sur leur propre travail d’un numéro à l’autre. Notamment dans le numéro 5 « Metropolis », paru en 1964 (figure 19), ils questionnent l’intérêt de la forme de ville contemporaine, et plus généralement la forme de ville mégastructure et gigantesque qui est pourtant le paroxysme de l’utopie architecturale de cette décennie qu’ils avaient présentée un an auparavant (1963) dans le numéro 4 intitulé « zoom » (figure 22).

Zoom fait état de la pratique architecturale tout en en exposant les inspirations provenant des récits de science-fiction et notamment des comics. Profitant de cette occasion, ils réemploient des illustrations de comics pour construire leur numéro, mais aussi des bulles, onomatopées, etc. (figure 23, figure 25, figure 26)

Le collectif Archigram n’est pas le seul à employer des signes graphiques populaires pour promouvoir l’architecture. On retrouve par exemple en réponse à un concours pour un campus à Lausanne en Suisse en 2012, les propositions des studios d’architecture HHF et AWP accompagnées de dessins de mise en contexte de Sébastien Perroud (illustrateur). Son dessin s’attache cette fois plus aux codes de la bande-dessinée franco-belge (notamment avec la stylisation des personnages, l’emploi de vignettes pour expliquer où se passe l’action et comment). Son travail comprend aussi une forme de narration entre les différentes vignettes, une progression qui amène le lecteur à rentrer pas à pas dans les bâtiments et ses différents usages. (figure 27, figure 28)

À l’image du mouvement pop art qui se sert des publicités commerciales et autres signes de la culture populaire pour « désacraliser » et « provoquer »15, le collectif Archigram cherche lui aussi à déstabiliser la représentation très conventionnée de l’architecture pour la sortir des élites en la rendant plus ludique et moins ennuyante, tout en restant rigoureuse.

Leurs techniques sont très diversifiées, on y retrouve notamment des montages photo, plans, schémas, etc. Les effets sont également très variés. Les plans sont accompagnés de pictogrammes et de titres souvent tordus ou courbés parfois même complètement noyés dans l’image. Plus spécifiquement, dans le numéro zoom qui est le numéro le plus connu et populaire, ils empruntent au comics les bulles, le découpage en cases, les onomatopées et même des couleurs très vives qui contrastent avec leur autre numéro généralement en monochromie ou noir et blanc.

Enfin, au contraire d’Archigram qui emploie et présente des projets réels, certains illustrateurs proposent des fictions qui décortiquent ces utopies. Par exemple François Schuiten et Benoît Peeters s’emparent de cette image de « mégastructure ». On trouve dans l’ouvrage graphique « la fièvre d’Ubricande » ce principe ramené à son essentiel (figure 29).

Ils produisent, grâce à des dessins possédant la précision et la géométrie chirurgicale d’un architecte, des paysages urbains qui questionnent le rapport des habitants à cette structure, les liens qu’elle pourrait créés, la possibilité d’un modèle pérenne (figure 30).

Ils expliquent graphiquement un concept utopique architectural et urbaniste mais d’un point de vue humain et social qu’il aurait été difficile de traduire par des mots ou qui n’aurait pas eu le même impact16.

L’utopie est aujourd’hui de plus en plus critiquée car jugée dogmatique et extrémiste. Le terme devient un qualificatif péjoratif, utilisé pour discréditer les discours. Pourtant, les villes dont la construction a été influencée par la vision technologique des années 60 à 80 et qui se caractérisent par de gigantesques étalements urbains ou bien de très denses barres d’immeubles où la population s’entasse seront les bases de nouveaux futurs désirables de demain.

Dans la fiction, l’utopie continuent à investir l’idée de progrès à tout prix, à proposer des façons d’habiter nouvelles sur le modèle de « cyber city », « smart city ».

L’apport de l’ordinateur, de la construction 3D et des intelligences artificielles est non négligeable sur le changement de forme de l’architecture. La diffusion plus large d’outils numériques facilitant la construction architecturale ouvre peu à peu la création à des profanes ou professionnels dans d’autres corps de métier (notamment avec l’utilisation de jeux vidéo, entre autres Sim City ou Minecraft)17.

Ces mêmes outils numériques, comme dans de nombreux autres domaines, conventionnent les possibilités. Aujourd’hui beaucoup de communication de projets architecturaux au grand public se résument à des vidéos 3D et de grands panneaux avec une projection réaliste, lisse et lumineuse. En perdant la sensibilité et la personnalité des dessins produits à la main par les architectes, on s’approche d’une communication/propagande peut-être plus efficace auprès du grand public qui n’est pas éduqué ni à l’architecture, ni au graphisme.

Un autre apport du numérique, c’est de pouvoir construire une ville dématérialisée et donc immersive et ludique, créant ainsi une nouvelle utopie, un lieu fictif mais réel en même temps. On retrouve ces représentations dans « Ready Player one », « Tron », « Le Neuromancien » voir même « Carbone et Silicium ». La structure, bien que miroir des villes réelles, s’affranchit des besoins physiques comme le transfert d’énergie ou le transport (en partie), pour en recréer de nouveaux nécessitant de nouvelles formes architecturales, plus fluides.

Par exemple, avec « Mutable Algorithmic Landscapes », Marcos Novak imagine un paysage presque mutant et conceptuel (figure 33). La ville ne reste ici qu’en son essentiel, des logements refuges et un point de rencontres, elle est dénuée de tout le reste. On peut aussi citer le travail de Julien Tauvel et son équipe qui imaginent comment les corps peuvent exister dans cette cité virtuelle (figure 32).

Ces visions abstraites de la ville sont aussi présentes dans « Carbone et Silicium » de Mathieu Bablet (figure 31). On y retrouve ici aussi, des corps dénaturés, flottant dans des espaces conceptuels où l’on retrouve encore quelques rares éléments figurant la ville (allées, murs). Elle n’y est que suggérée et les personnages s’y retrouvent comme dans un lieu parallèle au réel où des concepts impossibles physiquement prennent forme.

Toutefois l’imaginaire de la littérature et de la cinématographie cyberpunk sont généralement des visions dystopiques de la ville virtuelle. Il y est souvent décrit des villes gigantesques et tentaculaires où, la cité ainsi que les corps, oscillent entre leur forme physique et virtuelle. « Carbone et Silicium » est déjà une forme de critique de notre société et de cet imaginaire technologique puisque le récit nous fait voyager à travers les paysages désolés des villes réelles détruites par la poursuite d’un rêve technologique illusoire, une fuite vers l’avant.

De l’autre côté de l’utopie, la nuance se crée, elle s’arme de compromis, devient plus empirique et collective entre ceux qui construisent et ceux qui habitent. Une utopie qui se reconstruit sur les « ruines » de ses prédécesseurs, le modèle « d’écoquartier », de « cité subsidiaire », etc.

La reconstruction utopique ne peut plus être un modèle imposé aujourd’hui, elle se fait collectivement. La réflexion implique à la fois les futurs habitants, ceux qui y sont déjà et ceux qui font la ville.

Par exemple, comme expliqué plus tôt, l’expérience de Villeneuve n’est pas une réussite sur le long terme puisqu’aujourd’hui, le quartier n’est plus capable de répondre aux attentes environnementales et sociales. Pour y remédier, la Villeneuve se rénove aujourd’hui en écoquartier solidaire (figure 34, figure 35) . Les habitants sont impliqués dans de petits projets, comme en 2018, où avec l’association AIDEC ils ont choisi les installations temporaires dans la crique de l’Arlequin (figure 36), mais aussi dans de plus gros projets avec l’organisation de groupes de travail entre les groupes référents (composés d’habitants mais aussi représentants des différents services du quartier) et les constructeurs.

La rénovation du quartier qui passe par la destruction rencontre parfois une grande réticence du côté des habitants. Il faut alors imaginer comment mieux communiquer le projet à ceux-ci ou à minima de construire avec des changements plus acceptables pour la population vivant dans le quartier. Solution apportée par la gazette/journal (figure 37) « Le Crieur de la Villeneuve » depuis 2015. « Ce projet du Crieur de la Villeneuve est né pendant l’hiver 2013, après la diffusion du reportage d’Envoyé Spécial "Villeneuve, le rêve brisé". Nous nous sommes tout simplement dit qu’il était temps d’informer autrement sur la Villeneuve. »19. On y voit ainsi pour les habitants une façon de se réapproprier le quartier mais aussi de lutter contre l’imaginaire dystopique qui entoure la Villeneuve depuis l’échec de l’expérimentation utopique.

Dans ces nouveaux futurs désirables, on parle pour ces modèles urbains « d’urbanisme circulaire » par exemple. Sylvain Grisot (urbaniste) parle de « décarboniser, adapter au changement climatique et organiser une nouvelle résilience20 ». Décarboniser, pour revenir sur la Villeneuve, c’est rénover les logements pour qu’ils soient isolés thermiquement, c’est planifier la rue de façon à encourager les déplacements qui ne polluent pas, etc.

Il indique aussi « ça commence par mieux utiliser nos bâtiments pour éviter de construire, c’est l’intensification des usages ». Cette intensification des usages n’est pas dans les habitudes d’aujourd’hui et tout l’enjeu du graphisme dans ce nouvel urbanisme, c’est de diffuser et d’encourager ces nouvelles pratiques dans la population. Pour cela on peut imaginer une autre façon de dessiner la ville, de la représenter. On retrouve par exemple les cartes sensibles de Florence Pillet pour Grenoble où la ville n’est plus représentée par ses bâtiments et routes mais aussi par ses transport, ses associations, etc.

On pourrait aussi parler de « hacker citizen » de Geoffrey Dorne (figure 38) qui encourage des pratiques pour « s’amuser des systèmes de surveillance, se réapproprier et repenser l’espace urbain, végétaliser la rue ou encore partager la culture au travers nos villes. »21. Toutes ces images changent l’imaginaire autour de l’idée d’utopie dans la ville. Cette utopie n’est plus un départ à zéro, construire une nouvelle cité où chaque aspect aura été envisagé, mais bien une réappropriation individuelle et plus organique d’une utopie urbaine sociale.

L’utopie change de forme mais pas de fond, puisque la pensée radicale est inhérente à cette façon de concevoir la société, les modèles proposés comme utopiques, ne sont, en état, jamais assez nuancés pour être viables ou acceptables. On parle maintenant de futur désirable, avec plus de compromis, plus de nuance. Il semble donc antinomique de qualifier l’utopie de désirable ; au contraire, le terme d’utopie ne prend de la valeur que dans sa forme plus critique de dystopie. Le designer se retrouve dans deux postures : il peut dénoncer et critiquer en produisant des images altérées et amplifiées de l’innovation urbaine pour anticiper les problématiques futures, ou travailler à trouver des moyens d’apporter la nuance en changeant les perspectives, les représentations de projets ultra rationnels. Mon positionnement reflète ces deux intentions opposées : la conception urbaine à travers la critique ou bien la promotion/vulgarisation de nouveaux projets.

La première reste dans la démarche fictive. Elle persiste à proposer des modèles proches de la réalité, voire réels, qui dysfonctionnent. Critique du rêve urbain mais aussi plus généralement de la société, cette solution devient forme de sensibilisation de la population aux mirages de la technologie, du progrès, etc. et de questionnement de la soutenabilité de ces projets. C’est une démarche qui pourrait s’appliquer à la ville de Grenoble à plus ou moins grande échelle. Elle prendra une forme de narration graphique en plusieurs parties qui aborde chacune une spécificité de la zone urbaine de Grenoble, par exemple, les transports. Illustrer une déambulation dans la ville de Grenoble déformée à partir de la réalité et de l’imaginaire projeté par ceux qui construisent (entreprise, municipalité) et sa critique par ceux qui y habitent (association, presse locale critique). Prévenir en imaginant pourquoi ça ne fonctionnerait pas avec l’ambiguïté comme outil pour se projeter dans le futur de la ville.

La deuxième démarche se situe entre réalité et fiction. À la manière d’Archigram mais de façon plus locale : promouvoir de nouvelles formes architecturales/urbaines avec une nouvelle forme de communication plus dynamique, moins conventionnelle, mais plus populaire. Une façon de renouveler la communication autour de projets architecturaux ou urbains nouveaux réellement envisagés sur Grenoble. Ces projets parfois complexes nécessitent d’avoir une communication qui explique. Mon but est de créer une démarche de vulgarisation moins neutre, lisse, et insensible que l’image de synthèse omniprésente aujourd’hui. Pour cela je veux amorcer un travail d’illustration architecturale qui trouve une balance entre légitimité pour la compréhension du projet et sensibilité pour aider les gens à se projeter dans d’autres aspects du bâtiment que seulement celui de l’habitation. Puis adapter ces illustrations à un format plus apte à la diffusion sur internet puisque c’est aujourd’hui la nouvelle forme du magazine. Un projet qui serait mené en collaboration avec un architecte ou une municipalité de l’agglomération.

Zamiatine, Eugène. Nous Autres. Paris, Gallimard, 1927.

Orwell, George. 1984. Paris, Gallimard, 1950.

Silverberg, Robert. Les Monades Urbaines. Paris, Robert Laffont, 1974.

Fleischer, Richard. Soylent Green. Film d’anticipation, 1973.

More, Thomas. Utopia. 1516.

Dunn, Nick. Cureton, Paul. Pollastri, Serena. A Visual History of the future. Papier pour governement office for science, 2014.

Bazin, Laurent. La Dystopie. Entretiens d’Issy les Moulineaux consacré aux pouvoirs des mots, 14 avril 2022. https://www.youtube.com/watch?v=oRqoq60uAUk&t=393s (consulté le 28/11/2023)

Schaer, Roland. Tower Sargent, Lyman. Utopie, la quête de la société idéale en occident. Fayard/BnF, 2000. Exposition et édition de la Bilbliothèque National de France http://expositions.bnf.fr/utopie/index.htm (consulté le 30/11/2023).

Bagg, Shannon. Melvin Charney and the Temple of Jerusalem. in. « Journal de la société pour l’étude de l’architecture au Canada, volume 24 » Windsor-Liscombe, Rhodri (dir.), page 40, 1999

Brayer, Marie-Ange. Jeu et travail dans l’architecture expérimentale des années 1960-1970. in. « Stream 02 - After Office » Chiambaretta, Philippe (dir.). Paris, PCA éditions, 2012. https://www.pca-stream.com/fr/articles/jeu-et-travail-dans-l-architecture-experimentale-des-annees-1960-1970-57(consulté le 30/11/2023)

Benchallal Amélie. Archizoom Associati. Article sur le site du FRAC https://collections.frac-centre.fr/collection-art-architecture/archizoom-associati-58.html?authID=11(consulté le 30/11/2023)

Branzi, Andrea. No Stop City. Archive de schéma et croquis au centre Pompidou, aquisition 2003, date de création 1967. https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/cL9jq6E(consulté le 30/11/2023).

Branzi, Andrea. No-stop City : Residential Parkings Climatic Universal Sistem. éditions HYX, 2006.

De Loisy, Jean. Adam-Couralet, Sandra. Mégastructure. Podcast avec Berdaguer, Christophe et Brayer, Marie-Ange, extrait de la série « Les regardeurs » dans « L’art et la matière » de Fance Culture, 2014. https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-regardeurs/megastructure-7364503 (consulté le 30/11/2023).

Olóriz, Clara. Lus Arana, Koldo. Amazing Archigram ! Interview de Peter Cook, 2013. https://mascontext.com/issues/narrative/amazing-archigram(consulté le 22/12/2023)

Guédot, Valérie « "1984" par Xavier Coste : Prix BD Fnac France Inter 2022 ». Interview de Xavier Coste, 2022. https://www.youtube.com/watch?v=FzFkVLwCYWo(consulté le 22/12/2023)

Rohmer, Éric ; Pigeat, Jean-Paul. La Forme de la ville (1975). Reportage sur l’A.U.A., 1975 https://www.youtube.com/watch?v=Ya4sXVjuV-M&t=312s(consulté le 22/12/2023)

Celant Germano. Architecture Radicale. in. Italy : The New Domestic Landscape, MoMa, 1972.

Tixier, Nicolas. Habiter-Filmer. La Villeneuve de Grenoble. La Furia Umana, 2018, n° 34.

Charley, Jonathan. The Routledge Companion on Architecture, Literature and The City. Routledge, 2019.

Ramondenc, Mélina. Conquêtes spatiales : Où vivrons-nous demain ? Dossier de presse, CAUE Rhône Métropole, 2022.

Vernet Nicolas. Des cités subsidiaires pour le XXIe siècle : le modèle d’urbanisation des garden cities comme une des réponses possibles à la crise du logement dans un contexte de transition énergétique ?. Art et histoire de l’art. Université Grenoble Alpes [2020-..], 2022.

Fernandez, Magdalena. Architecture avant gardes of the 60’s : Archigram (U.K.), Superstudio & Archizoom (Italy). Mémoire, 2010

Vandeputte, Marie-Pierre. Archigram, de l’utopie à la folle fiction. Azimut n° 34, mai 2010

Conca, Giovanni. « Supersuperficie », le statut neutre de l’architecture contemporaine. in « FACES », 78, automne 2020, p. 33-.37.

UTOPIE

(Topos = Le lieu, U=non existant, Le non-lieu mais aussi Eù-topie = lieu heureux) : Récit représentant une société idéal, situé dans un lieu à priori inexistant (Laurent Bazin) Ce qui appartient au domaine du rêve, de l’irréalisable. Système de conceptions idéalistes des rapports entre l’homme et la société, qui s’oppose à la réalité présente et travaille à sa modification. (CNRTL)

DYSTOPIE

(Dys-Topie = le lieux qui dysfonctionne) Lieux représentant une société qui pose problème, dans un lieu à priori inexistant (ou en tout cas, pas identique à notre réalité) (Laurent Bazin)

MEGASTRUCTURE

De grande taille, construit d’unité modulaire capable d’extention grande, voire ilimité, un réseau structurelle, à l’intérieur du quel de plus petites unités structurelles, des pièces, des maisons, des petits bâtiments, etc… peuvent être construite ou même pluguer ou clipper après avoir était construites ailleurs. Une trame structurelle prévu pour atteindre une durée de vie bien plus longue que les petit éléments qu’elle peut supporter. (Déf de Reyner Banham)

STRUCTURE

Agencement, entre eux, des éléments constitutifs d’un ensemble construit, qui fait de cet ensemble un tout cohérent et lui donne son aspect spécifique. (cntrtl) organisation

RADICAL

Relatif à la racine, à l’essence de quelque chose. (philo) Qui va jusqu’au bout de chacune des conséquences impliquées par le choix initial.

ARCHITECTURE RADICAL

Germano Celant : « Se proclamer radical, c’est ne plus vouloir être commercialisé ou aliéné, c’est ne plus renoncer à ses propres idées et intentions. C’est une architecture qui n’a plus l’intention d’être asservie au client ou de devenir son instrument, c’est ne rien offrir d’autre que son attitude idéologique et sa manière d’être. Elle ne souhaite ni produire ni achever des objets ou des bâtiments mais préfère fonctionner selon des comportements idéologiques et des actions qui contestent l’architecture et le design du passé. Sa signification repose sur l’attention systématique qu’elle porte, non pas à ce qui peut être produit, mais à une éthique opératoire absolue. […]. Ils [Archizoom, Superstudio, Group 9999] ne sont pas quelques idées de plus qui ont un rapport quelconque avec un système de production, mais des gestes libératoires à part entière, de l’architecture et du design à l’état pur — de l’architecture radicale. »

SCIENCE-FICTION

Genre littéraire et cinématographique décrivant des situations et des événements appartenant à un avenir plus ou moins proche et à un univers imaginé en exploitant ou en extrapolant les données contemporaines et les développements envisageables des sciences et des techniques. (cnrtl) Être irréel, impossible, appartenir seulement au domaine de l’imaginaire. (cnrtl)

POP-ART

Le pop art (popular art) est un mouvement artistique éclos après la Seconde Guerre mondiale en Angleterre. […] Bien qu’il soit réputé « facile », le pop art se montre volontiers provocateur, voire politique, et tend à désacraliser l’œuvre d’art en la rendant accessible à tous. (Claire Maingon)

URBANISME

Ensemble des sciences, des techniques et des arts relatifs à l’organisation et à l’aménagement des espaces urbains, en vue d’assurer le bien-être de l’homme et d’améliorer les rapports sociaux en préservant l’environnement. (cnrtl)

ETALEMENT URBAIN (urban sprawl)

L’étalement urbain est l’augmentation de la superficie d’une ville, et la diminution de sa densité de population. Il est l’une des manifestations spatiales de la périurbanisation. (ens Lyon)

ECO-QUARTIER

Un ÉcoQuartier est un projet d’aménagement qui intègre les enjeux et principes de la ville et des territoires durables.

1 Cité-Jardin de Letchworth en Angleterre, 1903

2 « Un projet architectural », site des Saline Royales d’Arc et Senans https://www.salineroyale.com/un-patrimoine/un-projet-architectural/ (consulté le 12/12/2023)

3 « Etienne-Louis Boullée, architecte des lumières », article de la bibliothèque national de France, https://passerelles.essentiels.bnf.fr/fr/chronologie/construction/d912d2bc-c346-45b4-a3a8-15de4d848ce9-opera-boullee/article/29e020f1-adcd-44ca-8054-9d6b9265ce51-etienne-louis-boullee-architecte-lumieres (consulté le 12/12/2023)

4 « Des cités subsidiaires pour le XXIe siècle », Vernet Nicolas, 2020-2022

5 Bazin, Laurent. La Dystopie. Entretiens d’Issy les Moulineaux consacré aux pouvoirs des mots, 14 avril 2022. https://www.youtube.com/watch?v=oRqoq60uAUk&t=393s (consulté le 28/11/2023)

6 Voir annexe : analyse « Nous » Evgueni Zamiatine

7 Charney Melvin, « Vision of the Temple n°3 », 1986, voir analyse en annexe.

8 SECCHI, Roberto « Limites du sens des géométries dans la démarche du projet architectural » abstract ins. « Géométrie, mesure du monde. Philosophie, architecture, urbain » ; 2005

9 Voir en annexe : analyse Villeneuve

10 Dépose de plainte par le CSA pour manquement aux obligations déontologiques prévues à l’article 35 de son cahier des charges, la nécessité d’assurer la diversité des points de vue sur un sujet prêtant à controverse n’ayant pas été totalement respectée le reportage n’apparaissant pas suffisamment équilibré.

11 Voir annexe : analyse « Ragnitz »

12 Archizoom (Massima Morozzi, Andrea Branzi, Gilberto Coretti, Paolo Deganello) : « No stop city » ; Bois, carton, verre, peinture, fibre synthétique, plexiglas ; 100cmx150cm ; 1969

13 Roy Eve « Autour d’archigram, représentation architecturales utopiques et imaginaires en Europe de 1960 à 1975 », 2008

14 Thème aborder dans les dix numéros : architecture technologique (1), l’architecture consommable (3) , l’architecture de l’espace et mégastructure (4), la nécessité de la ville (5), le réseaux (7),

15 Maingon Claire « le pop art en 3 minutes », 2017. https://www.beauxarts.com/grand-format/le-pop-art-en-3-minutes/

16 Prix Alfred du meilleurs album en 1985

17 L’ONU supporte aussi le projet « block by block » où il encourage les personnes participantes à réaménager les espaces urbains négligés.

18 « Des cités subsidiaires pour le XXIe siècle », Vernet Nicolas, 2020-2022

19 À propos le crieur de la Villeneuve, https://www.lecrieur.net/a-propos/(consulté le 22/12/2023)

20 GRISOT Sylvain, « Redirection urbaine », TEDxNantes, 25 mai 2023 https://www.youtube.com/watch?v=86HfXVIAbK8

21 DORNE Geoffrey, « Hacker Citizen », Paris, Tind Edition, résumé, 2020