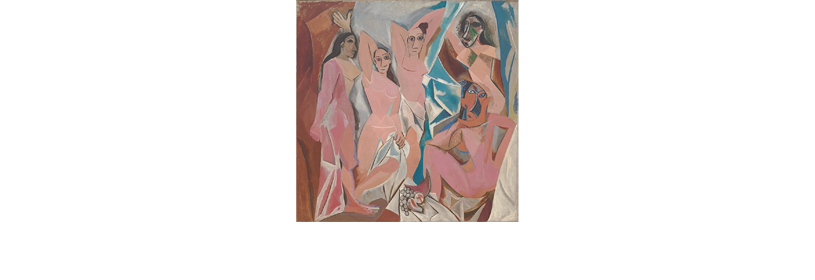

Figure 1 : Les Demoiselles d’Avignon, huile sur toile, 243,9 × 233,7 cm, conservée au MoMA de New York, Picasso, 1907

DN-MADe MENTION GRAPHISME

Design éditorial supports multiples

Lycée Argouges, Grenoble

Note de synthèse DN-MADe

Année 2023-2024

Le fantasme racisé de la femme :

Comment le design graphique permet-il de conscientiser

la fétichisation

raciale pour mieux

la combattre ?

D YAHIAOUI

Sommaire

1.a. D’un point de vue général

1.b. À travers le prisme de l’art et du design

2. Représentation des corps racisés

2.b. Du point de vue des personnes concernées

3. Comment changer nos regards ?

3.a. Quelles stratégies pour sensibiliser les jeunes ?

Étant une jeune femme racisée et ayant été à de nombreuses reprises confrontée à des comportements déplacés de la part d’autrui, j’ai assez tôt fait face à la fétichisation raciale. Je ne l’ai toutefois réalisé que récemment. Ce phénomène qui existe depuis des siècles maintenant n’a que dernièrement été mis en lumière et dénoncé, notamment par les personnes qui en sont victimes.

En cherchant à m’informer sur le sujet, il m’a paru étonnant de ne trouver quasiment aucune ressources, hormis des publications sur les réseaux sociaux.

La fétichisation raciale concerne à la fois les hommes et les femmes, cependant, les femmes sont plus touchées par ce phénomène que leurs semblables masculins. Ce sont toutes ces raisons qui m’ont motivées à rédiger ma note de synthèse intitulée Le fantasme racisé de la femme.

Au travers de mon écrit, je souhaite faire prendre conscience à autrui de ce phénomène tout en le dénonçant et sensibilisant contre ce dernier.

Notre société s’éveille peu à peu aux différentes problématiques sociétales et sociales dont elle est accablée. Le patriarcat est remis en cause par un certain nombre de personnes, les identités de genre ainsi que les orientations sexuelles commencent à être reconnues. Les nouvelles générations ont pris conscience de ces enjeux socio-culturels et s’affairent à déconstruire les différents diktats de la société. La déconstruction culturelle (conscience de l’européocentrisme, patriarcat, héritage postcoloial...) représente donc un enjeu contemporain actuel.

Le racisme existe sous toutes les formes : micro-agressions, xénophobie, discrimination raciale, stéréotypes, préjugés... Cependant, il en existe une dont on entend bien moins parler que les autres, malgré sa quasi-omniprésence : la fétichisation raciale. Ce phénomène de société a pris une ampleur que nul n’aurait pu anticiper. Alors pourquoi n’en entendons-nous pas davantage parler ? Serait-ce un tabou, un sujet que tout le monde ou presque connait, sans même en avoir toujours conscience ?

Une forme de racisme profondément ancrée dans les consciences et qui n’est pourtant pas tant abordée que ça. Pourtant, les victimes sont nombreuses, et les conséquences de ce fléau, désastreuses.

Cet écrit a pour but de conscientiser ce phénomène, tout en y sensibilisant. Nous retracerons les origines de ce dernier, jusqu’à ses conséquences aujourd’hui. Nous verrons comment chacun, à son niveau, peut lutter contre ce fléau.

The fetishizing of racialized people not only dehumanizes its victims,but is also a common enduring form of racism which takes its roots in colonization. This phenomenon is to be fought through sensitization among other ways. This thesis seeks to answer the question of the racialized fantasy of women. How can graphic design raise awareness on racial fetishization in order to better combat it ?

This study delves into this issue starting with an overview of fetishization, subsequently analyzing its portrayal through design and artistic mediums. In a second part, the study investigates historical alongside contemporary representations, and ends up focusing on the viewpoints of racialized individuals. The latter part of the study addresses the crucial question of changing perspectives. Strategies on how to sensitize both young and older generations are explored, aiming to foster awareness and fight racialized fetishization.

By conscientizing society, this thesis advocates for a shift in perception, contributing to a more inclusive and respectful discourse surrounding racialized people

La fétichisation, au sens large, peut être définie de la sorte : « Déviation des pulsions sexuelles d’un sujet sur un objet érotique de substitution qui peut être aussi bien une partie déterminée du corps (cheveux, seins, fesses) qu’un objet (vêtement,

chaussure). »1 .

La fétichisation peut s’appliquer à différents domaines et différentes parties du corps. Qu’il s’agisse de matières, telle que le latex ou le cuir, ou de notre anatomie, telles que nos pieds ou nos mains, il existe différents fétiches. Alfred Binet, philosophe du XXe siècle, nous dévoile dans son écrit fondamental Le fétichisme dans l’amour, les causes et conséquences de ce phénomène. Entre psychologie et psychanalyse, l’auteur distingue différents degrés de fétichisation telles que « sa forme la plus grave » et

« le petit fétichisme ». Ainsi, l’auteur qualifie le premier de la sorte : « Sous sa forme la plus grave, c’est l’attachement sexuel exclusif à une partie du corps de l’autre ou à un objet qui lui est lié. ». Le second comme suit : « [...]se dissimule facilement ; il n’a rien d’apparent, de bruyant ; il ne pousse pas les sujets à des actes extravagants, comme à couper des cheveux de femme ou à voler des tabliers blancs ; mais il n’en existe pas moins, et c’est peut-être lui qui contient le secret des amours étranges et des mariages qui étonnent le monde. ».

Dans les domaines de l’art et du design, la fétichisation est elle aussi très présente, notamment celle du corps. La fétichisation du corps se produit lorsque les corps, en particulier ceux des femmes, sont réduits à des objets de désir sexuel. Cette réduction déshumanise les individus en les transformant en « objets » destinés à satisfaire des désirs sexuels, et cela peut être basé sur des stéréotypes culturels, des préjugés et des fantasmes. En ce qui concerne l’art, Les Demoiselles d’Avignon, (cf : figure 1) réalisé par Pablo Picasso en 1907, conservé au MoMA de New York, peut susciter notre intérêt. Cette œuvre a été interprétée comme une réaction aux normes traditionnelles de beauté et de représentation du corps féminin. Au lieu de présenter des femmes idéalisées, l’artiste les déforme et les fragmente, les rendant à la fois attirantes et dérangeantes. Cette démarche peut être considérée comme une critique implicite de la fétichisation du corps féminin, car elle déconstruit et remet en question les idéaux de beauté conventionnels.

Elle soulève des questions sur la manière dont les corps féminins sont représentés et perçus dans l’art et la culture en général. Elle invite les spectateurs à remettre en question les stéréotypes qui peuvent conduire à la fétichisation du corps, en incitant à une réflexion plus profonde sur les normes de beauté et les attitudes envers le corps féminin. Cependant, l’objectification du corps féminin n’y est pas critiquée.

Prenons pour exemple le travail du photographe Helmut Newton (1920-2004). Les photographies de Newton présentent fréquemment des éléments de sexualité, de désir et de provocation (cf : Figure 2). Cette représentation de la sexualité peut être interprétée comme une forme de fétichisation, dans la mesure où elle met en avant l’aspect sexuel de la personne au détriment d’autres. Les photographies de Newton sont parfois critiquées pour objectifier les corps des modèles, les réduisant à des objets de désir. Cette objectification peut elle aussi être considérée comme une forme de fétichisation du corps, où ces derniers sont représentés de manière à susciter le désir et la fascination.

Ces productions mettent par ailleurs souvent en scène des femmes puissantes et sensuelles, ce qui peut être interprété comme une exploration du pouvoir. Toutefois, là encore, cette représentation peut être perçue comme une forme de fétichisation de la domination et de la soumission. D’un autre côté, Newton a également contribué à la déconstruction des normes de beauté traditionnelles en mettant en avant des modèles au physique non conventionnel. Toutefois, cette déconstruction s’accompagne de l’esthétique de la fétichisation du corps.

Nous pouvons aussi citer le travail de Vivienne Westwood (cf : figure 3), qui aborde indirectement la question de la fétichisation du corps en subvertissant les normes de beauté et de sexualité, ainsi qu’en remettant en question les idéaux de la mode traditionnelle. Bien que son travail ne soit pas directement axé sur la fétichisation du corps, il invite à réfléchir sur la manière dont la mode peut être utilisée pour résister aux stéréotypes de genre, à la sexualité conventionnelle et aux normes de beauté, tout en encourageant l’expression individuelle et l’autonomie.

Parfois, certains sont parvenus à mêler fétichisation raciale à celle du corps. Prenons pour exemple Mapplethorpe et Black Males (cf : figure 4) édité par la Galerie Jurka et paru en 1980 (introduction par Edmond White). Dans cet ouvrage, Mapplethorpe donne à voir ses photographies d’hommes noirs, très sexuelles. Il y a beaucoup de nus, mais au-delà de la nudité, c’est les postures adoptées par les modèles ainsi que la manière de les mettre en valeur qui interroge. Qu’il s’agisse de l’éclairage, du traitement des images, la façon de poser ou encore de la luisance des corps photographiés, une forme de fétichisation émane. Mapplethorpe donne à voir des corps exotisés, objectifiés, hypersexualisés.

Par définition, une personne racisée se caractérise par : « [...] un individu qui subit au quotidien un processus de racisation, c’est-à-dire un mécanisme par l’intermédiaire duquel la société dite « majoritaire » ou dominante va l’associer à une « race » déterminée, ce qui a pour conséquence de rattacher cette personne à une origine et/ ou une culture supposée(s) et à tous les stéréotypes qui entourent celles-ci. Ainsi, la notion de racisation reconnaît que la race est une construction sociale qui résulte non pas de la réalité biologique, mais plutôt d’un processus de catégorisation externe opéré par un groupe majoritaire. Ce terme désigne des personnes qui subissent une oppression raciale. (Inspiré du glossaire Bla*sh). La personne racisée n’est dès lors plus considérée ni traitée comme un individu, mais comme membre d’un groupe prétendument « naturel » doté de caractéristiques collectives jugées immuables. »2.

Nous débuterons notre réflexion par le mouvement artistique qu’est l’Orientalisme, marquant le point de départ des représentations dites « exotiques ». L’Orientalisme est un mouvement intellectuel, artistique et littéraire du XIXe siècle (cf : figure 5) qui s’est développé principalement en Europe, notamment en France et en Angleterre. Il est né à une époque où l’Europe était en pleine expansion coloniale et impériale.

Les pays européens conquéraient de vastes territoires en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient, ce qui a suscité un intérêt croissant pour les cultures, les peuples ainsi que les terres orientales. L’Orientalisme peut être défini comme suit : « Courant littéraire et artistique, l’orientalisme est l’une des tendances fortes du XIXe siècle. Synonyme d’exotisme et d’ailleurs, il résume l’inspiration nouvelle qu’ont pu trouver les artistes à l’occasion de l’expansion coloniale en Afrique du Nord, mêlée aux influences du Moyen-Orient (la Turquie en particulier). L’orientalisme fut une mode largement partagée par des artistes de styles très différents, de l’école académique aux avant-gardes. »3

L’Orientalisme a contribué à la création de stéréotypes sur les peuples orientaux, les représentant souvent de manière simpliste et exotique. Ces stéréotypes ont persisté et ont influencé la manière dont les Occidentaux perçoivent encore aujourd’hui les cultures orientales. L’Orientalisme a souvent encouragé cette fétichisation en exagérant la sensualité, l’exotisme et la différence culturelle de l’Orient. Que ce soit dans les postures des corps féminins, par le biais de représentations de harems ou par la surreprésentation de nudité (cf : figure 6). Cela a contribué à la perception de certaines caractéristiques orientales comme des objets de désir ou de fascination. L’Orientalisme est un mouvement complexe et controversé qui a façonné la manière dont l’Occident percevait et représentait l’Orient. Il a eu un impact durable sur l’art, la littérature et la politique de l’époque, tout en suscitant des débats sur la représentation et la domination culturelle.

Joséphine Baker, icône noire du XXe siècle. Joséphine nait en 1906 aux états-Unis et décède en 1975 à l’âge de 69 ans. Fameuse artiste et chanteuse américaine, puis française dès 1937, elle est la première star noire. Tout au long de son existence, Joséphine Baker tirera parti de sa notoriété afin de combattre les discriminations, le racisme et s’engagera dans de nombreuses actions, notamment durant la Seconde Guerre Mondiale. Véritable activiste, Joséphine Baker n’en échappera pas moins au racisme. Robert de Flers, critique et académicien français, qualifiera à l’époque, Joséphine Baker dans La Revue Nègre de la sorte : « à l’instant même où elle paraît, elle contraint ses jambes aux cagnosités les plus affreuses, ses yeux à la loucherie le plus hideuse, son corps à une dislocation qui n’aboutit à aucun tour de force, tandis qu’elle gonfle ses joues à la mode des geunons qui cachent des noisettes »4. Joséphine, au travers son rôle dans le spectacle La Revue Nègre où elle occupe le rôle principal, a donc à la fois des adeptes et des détracteurs.

Pour comprendre le racisme inérant à cette époque et dont Joséphine était victime, il suffit de jeter un œil à l’affiche servant à promouvoir le spectacle dont elle était la vedette (cf : figure 7). Nous pouvons immédiatement identifier l’icône du « bon petit nègre ». Le fond blanc permet de mettre en valeur les figures simplifiées. La figure de Joséphine se détache de celles du musicien et du danseur ; elle a un côté plus aérien, et sensuel. Les formes exacerbées de Joséphine ainsi que l’icône du « bon petit nègre » représentants ses acolytes laissent penser que l’affiche est une caricature. L’ensemble, notamment la posture des personnages, donnent une impression de mouvement et de rythme. Il y a par ailleurs un rappel au spectacle et notamment à la scène de la « danse sauvage » au travers l’expression faciale de Joséphine et de ses yeux.

Tous ces stéréotypes persistent encore aujourd’hui. Nous pouvons aisément le constater en s’intéressant aux productions audio-visuels contemporaines. Prenons pour exemple le film Kung-Fu Zohra, réalisé par Mabrouk el Mechri en 2022 (cf : figure 8). Le synopsis du film est le suivant : « Persuadée qu’une rupture briserait le cœur de sa petite fille, Zohra n’arrive pas à quitter son mari Omar malgré les violences qu’elle subit. C’est alors qu’elle rencontre un maître de Kung-Fu qui va lui apprendre à se défendre et à rendre désormais coup pour coup ! »5. Nous pouvons déjà constater la présence de stéréotypes : un couple de maghrébins, le mari violent, la femme victime. La figure stéréotypée du mari maghrébin violent fait partie de ces nombreux clichés sans fondement qui demeurent jusqu’à nos jours. Cela stigmatise et renferme une fois de plus les personnes d’origine maghrébine dans un rôle qui n’est pas nécessairement le leur. Le film a été plutôt mal accueilli du public, lassé des perpétuels stigmas et clichés que de nombreuses œuvres cinématographiques dépictent. Parmi les critiques des spectateurs nous pouvons ainsi lire : « [...] A mon sens, avoir choisi un couple d’origine arabe pour traiter le sujet n’est pas forcément très malin de la part du réalisateur, cela brouille en partie le message de « l’homme agressif » au profit de quelque chose d’inutilement stigmatisant ethniquement parlant. » ou encore « [...] Quel monumental navet, entre clichés ethniques et gags téléphonés »6. Pourtant, le réalisateur est lui-même d’origine maghrébine.

Cela nous pousse à nous demander, pourquoi des personnes appartenant à une même communauté ethnique que celle qu’elles souhaitent représenter, le font de manière si stéréotypée et stigmatisante, reprenant même les positionnements ethno-centrées de personnes non-racisées ? L’une des possibilités serait que l’individu en question soit victime de racisme internalisé7. Cela nous amène à parler du cas de Nawell Madani. Nawell Madani, est une humoriste et animatrice, scénariste et réalisatrice belge âgée de 44 ans. Plusieurs fois, elle s’est retrouvée au cœur de polémiques, engendrées principalement par des individus de sa communauté. En effet, son travail est souvent désapprouvé par la majorité de ses confrères et consœurs. Certaines personnes qualifient son travail comme d’un qui tourne en dérision des clichés raciaux, en faisant un élément risible. Or, pour les personnes d’origine nord-africaine, il s’agit en fait de ridiculiser la communauté, la décrédibiliser, tout en perpétuant des idées faites. Sa dernière production en date, une série Netflix intitulé Jusqu’ici tout va bien, paru en 2023

(cf : figure 9), a elle aussi susciter la controverse. Le synopsis de la production est :

« La vie d’une journaliste sombre dans le chaos lorsqu’elle aide son frère à échapper à la police, mettant sa famille dans la ligne de mire d’un baron de la drogue. »

La série, a reçu de vives critiques de la part des spectateurs, lui reprochant à nouveau de perpétuer des clichés et de renvoyer une image peu glorieuse et réaliste de la communauté maghrébine. Ainsi, nous pouvons lire :

« Un seul mot : abject ! [...] ». Les hommes y sont représentés comme perfides et violents. Les filles comme des adolescentes assoifées de liberté, restreintes par la religion. Les femmes quant à elles, comme des victimes des hommes maghrébins, ne pouvant absolument pas compter sur ces derniers. De la sorte, le personnage qu’incarne Nawell Madani trouve refuge dans les bras d’un homme blanc, irrépochable en tout point, entretenant ainsi ici la figure de sûreté et de confiance introuvable chez un homme racisé.

Il ne serait donc pas exagérer de dire que la série ne fait que participer au renforcement de préjugés visant la communauté maghrébine, plutôt qu’à la déconstruction de ces derniers. Par ailleurs, l’influenceuse Paola Locatelli, âgée de 19 ans et jouant le rôle de Lina dans la série, participe grandement au mécontentement et à la frustration du public. Le personnage de Lina semble en effet n’être rien de plus qu’un amas de toutes les idées reçues sur les femmes maghrébines. L’on retient notamment sa virée en boîte de nuit, qui est empreinte de stéréotypes prenant racine durant la colonisation, notamment celui que les femmes maghrébines seraient des femmes faciles. Nawell Madani s’est défendue sur plusieurs plateaux télés, clamant qu’elle souhaitait dénoncer ces clichés en les représentants, or, aucune volonté de dénonciation n’était perceptible. Cela résulte donc à des stigmas perpétuels, vus et revus, inlassablement repris et répétés à voir. Ceci peut nous donner à réfléchir sur quelles stratégies adopter lorsque l’on souhaite réellement déconstruire ou condamner quelque chose.

De nombreuses autres productions visuelles perpétuent l’exotisation et la fétichisation des corps non-blancs. Dans le documentaire en ligne ARTE : Exotisme, Culbute : Nos sexualités sous influence datant de 2022, Rokhaya Diallo, journaliste française, militante féministe et antiraciste, éditorialiste et réalisatrice nous propose une définition du fétichisme. Elle le qualifie ainsi : « Fait de valoriser dans la sexualité des caractéristiques raciales, d’avoir une appétence pour des corps non-blancs, noirs, arabes, asiatiques en faisant de ce critère-là un critère qui supplente tous les autres. ». Ce même documentaire nous propose une série d’exemple de représentations de corps racisés, toujours exotisés. L’on remarque que pour tous, un registre animal est de mise. Ainsi, la représentation de la femme asiatique stéréotypée est celle d’une femme docile, passive, discrète qui vise à satisfaire le protagoniste masculin. Elle travaille souvent dans un salon de massage. Rush Hour 2 de Brett Ratner, datant de 2001 (cf : figure 10), illustre bien ces propos avec une scène où les protagonistes masculins pénètrent dans un salon de massage où un nombre important de femmes asiatiques, derrière des volets se présentent à eux en tenues très légères et révélatrices. Une autre œuvre, une série, Dads, saison 1, épisode 1 de Mark Cendrawski, datant de 2013 reprend ces clichés. Il y a une scène prenant place dans un bureau où un personnage masculin blanc dit à sa collègue asiatique qu’ils auront besoin d’elle lors de la prochaine réunion avec des actionnaires chinois, non pas pour ses qualités professionnelles, mais pour qu’elle se déguise en « écolière asiatique sexy ». Shellshock : ‘Nam 67, 2004 (jeu vidéo) et Le Bounty de Roger Donaldson, 1984 (cf : figure 11), reprennent quant à eux le cliché de « l’autre » excessivement accueillant, servile. Dans le premier l’on retrouve notamment un PNJ (Personnage Non-Jouable) s’adressant à un militaire blanc avec ces mots :

« Suivez-moi G.I, donner toi bon temps ». Dans le second, dès leur arrivée en Polynésie, les marins sont accueillies par des tahitiennes extrêmement enjouées, seins nues, accourants leur accrocher des colliers de fleurs.

Autre cliché que le documentaire rapporte est celui du sexe prétendument surdimensionné des hommes noirs. Ainsi, dans Get Out de Jordan Peele datant de 2017 (cf : figure 12), nous pouvons observer une scène où une femme blanche scrutait un homme noir, attardant son regard sur ses parties génitales, tout en disant : « C’est vrai ce qu’on dit ? Que c’est meilleur. ».

Ainsi, les représentations des personnes racisées, depuis l’Orientalisme à nos jours n’ont pas réellement évoluées. Elles demeurent empreintes de racisme et de fétichisation.

Qu’en est-il alors des personnes concernées ? Nous allons entamer notre réflexion en parlant à nouveau de Joséphine Baker, cette fois, de son point de vue. L’artiste disait :

« Puisque je personnifie la sauvage sur scène, j’essaie d’être civilisée dans la vie ». Cette phrase est intéressante. Tout d’abord, le terme « personnifier » est ici très révélateur. La définition de celui-ci est la suivante : « Évoquer, représenter (une chose abstraite ou inanimée) sous les traits d’une personne. »8. Joséphine admet ici jouer un rôle sur scène, celui que l’on attendait d’elle ; la sauvage. À son époque, le simple fait d’être noir(e) était intrigant. Dans la seconde partie de sa phrase, Joséphine évoque le fait d’être civilisée. Son destin, hors du commun, démontrera qu’elle est aller au-delà de cela. En effet, Joséphine adoptera au cours de sa vie douze enfants, tous d’origines différentes. Elle s’engagera auprès de la France en devenant un agent de contre-espionnage après la Seconde Guerre Mondiale, et par la même occasion auprès de la Croix Rouge. Elle était même l’une des première ambassadrices de haute couture française. Aux yeux du public, elle incarnait « l’autre », mais Joséphine était bien plus et s’est jouée des stéréotypes et moquée du racisme pour bâtir son empire, devenant une légende. Joséphine Baker a su jouer du fétichisme et de l’hypersexualisation dont elle était victime pour s’ériger en icône. Jusqu’aujourd’hui, elle demeure une inspiration pour nombre d’artistes racisés.

Parlons désormais de néocolonialisme9 et fétichisation raciale, de la perspective des personnes racisées. Dans son article « Fétichisation raciale, rejet sexuel et autres dominations néocoloniales : pas vos gazelles », Mayasanaa nous parle de ce qu’est la fétichisation raciale à l’heure actuelle. Étant elle-même une femme racisée, elle nous offre par la même occasion la vision de personne subissant ce fantasme racisé. Le bilan que dresse l’auteure est peu reluisant. D’origine nord-africaine, Mayasanaa se focalise ici davantage sur le fantasme de la femme maghrébine. Ainsi, elle nous partage ses expériences amoureuses, où ses partenaire la fréquentaient pour ses origines. Elle établit aussi une réalité que nous avions brièvement mentionnée au sein de la précédente partie, celui de l’hypersexualisation et fétichisation de la femme maghrébine dans l’imaginaire collectif. Elle écrit : « [...] le terme beurette a été récupéré pour désigner un type de femmes nord-africaines et arabes à l’imagerie largement inspirée de la vie rocambolesque des sœurs Kardashian. La catégorie pornographique la plus recherchée en France (de manière hypothétique, je dirais aussi en francophonie) demeure beurette, il suffit de la taper dans Google. ».

En effet, ce terme péjoratif, raciste, hypersexualisant et déshumanisant reflète davantage un fantasme sexuel qu’une réalité. Preuve en est avec ce qu’a constaté l’auteure, la catégorie pornographique la plus recherchée dans les pays francophones étant « beurette ». Censé désigner les femmes nord-africaines « libérées » du joug de la religion et du poids de leurs traditions, désormais émancipées et vivants à l’« européenne », ce terme n’est rien de plus que la projection des fantasmes des hommes ( blancs notamment ) sur ce que la femme maghrébine est supposée être.

« Le mouvement #pasvosbeurettes qu’on a connu ses derniers temps sur les réseaux sociaux et qui a résonné à l’international [...] a tenté de dénoncer ce terme péjoratif, raciste et misogyne. Pourquoi ? Parce que la sphère intime est politique, puisqu’elle implique l’instrumentalisation du corps de la femme comme outil de soumission. ».

Il existe aussi une catégorie d’individus s’appropriant les caractéristique phénotypiques propres à certaines origines. Ces derniers participent grandement à la propagation de stéréotypes, sans même faire partie de la communauté pour laquelle ils se font passer. L’on appelle cette pratique le « fishing »10 (cf : figure 13). L’on peut notamment citer le black-fishing et l’arab-fishing. Il est intéressant de noter ici, que les personnes racisées, très souvent fétichisées, sont par conséquent objectifiées et déshumanisées. L’altérisation ainsi que le racisme internalisé sont les des conséquences les plus communes dont sont victimes les individus confrontés à la fétichisation raciale.

En règle générale, les jeunes se retrouvent très tôt en possession d’un smartphone, et ont accès à internet. Là, ils peuvent être confrontés à tout un tas d’images et d’informations dont des éléments racistes, y compris de la fétichisation raciale. Comment faire comprendre aux jeunes que ce à quoi ils font face n’est ni normal, ni véridique ? Dans l’échange que nous avons pu avoir avec Mathias Dreyfuss (cf : annexe), on apprend qu’intégrer le jeune dans des projets de sensibilisation produit des résultats probants. « [...] il y a des projets d’éducation artistique et culturelle qui peuvent être vraiment pertinents parce qu’ils impliquent sur une durée assez longue qui peut être une année scolaire ou un peu moins, mais en tout cas pas seulement un one shot l’élève ».

M. Dreyfuss évoque par ailleurs ici la notion de temps. Il est intéressant de s’y pencher. L’on peut supposer qu’un individu exposé à des campagnes de sensibilisation une fois, en déambulant dans la rue, ne sera pas nécessairement chamboulé. Si l’on change la dimension temporelle et que l’on prolonge significativement cette dernière, l’on peut espérer un impact plus important.

Autre paramètre à prendre en compte lorsqu’il s’agit de sensibiliser les jeunes est le facteur « choc ». Heurter la sensibilité de ces derniers ne se révélerait pas pertinent. Il vaudrait mieux privilégier comme mentionner ci-dessus des approches engageantes et où le partage est central. Les rencontres, dans le milieu artistique par exemple comme le théâtre, produiraient elles aussi des effets positives. Autre outil tout à fait accessible et populaire auprès des jeunes ; les podcasts. En outre, le podcast éponyme de Camille Regache, qui traite des questions de genre et de sexualité, qui déconstruit les stéréotypes ancrés dans nos consciences. Ces podcasts traitent de tout un panel de sujets et a une visée éducative. L’éducation est la première porte à la sensibilisation.

Ainsi, comme exemple de campagne de sensibilisation pouvant toucher les jeunes nous pouvons citer Distracted Driving : Think Of Both Sides, Advertising Agency : Red Pepper, Ekaterinburg, Russia, 2013 (cf : figure 14). Cette campagne de sensibilisation routière a pour but de mettre en garde contre les accidents de voiture impliquants des enfants, notamment durant les vacances scolaires où le taux de ces derniers explose. Ici, l’on peut voir le couple parental se regarder dans les yeux, l’un au téléphone, l’autre tenant une carte à la main, ne faisant pas attention à la route. En face, un enfant traversant la route ; l’impact est imminent. Ici, une mise en abyme prend place, où les yeux du nourisson du couple se superpose au visage de l’enfant sur le point de se faire percuter. Le slogan de l’affiche prend alors tout son sens : « Pensez aux deux côtés ». Cette affiche est adaptée aux publics les plus jeunes dans la mesure où ce n’est pas l’accident ou ses conséquences qui nous sont donnés à voir, mais bien l’instant fatidique avant l’impact.

Dans le même style, l’affiche des jeanclode (cf : figure 15) qui vise à sensibiliser les jeunes à la sécurité routière. Le travail autour de la typographie vise à illustrer les conséquences d’un manque d’assiduité quant à la sécurité routière, tout en reprenant les codes du jeu « tu préfères... ou... ? » populaire auprès des adolescents. Ainsi, deux choix s’offrent ici aux usagers, vivre... ou non. La première solution est davantage envisageable dans le respect du code de la route et des consignes de sécurité.

Les personnes plus âgées ont souvent connu un contexte soit colonial/ post-colonial ou post-guerre. Elles n’ont donc pas le même rapport au racisme, et par conséquent à la fétichisation raciale que les jeunes. Contrairement au cas abordé lors de la précédente sous-partie, ici, nous pouvons avoir recours à des images à caractère plus choquant, violent. Mathias Dreyfus nous dit donc à ce sujet : « [...] L’émotion peut aussi servir, après, à accéder à une forme de compréhension. [...] Des images très choquantes peuvent êtres contextualisées et que l’émotion qui est exercée aussi la travaille pour essayer de comprendre comment, pourquoi elle nous choque, qu’est-ce que ça remue en nous. ».

L’art, ou les champs de la création au sens plus large, sont un excellent médium de sensibilisation et dénonciation. Un ensemble d’artistes de la scène contemporaines, racisés, s’efforcent au travers de leurs productions à se réapproprier leurs corps et détruire l’imaginaire du corps colonial encore omniprésent aujourd’hui. L’enjeu est donc de déconstruire les fantasmes coloniaux. Nous pouvons prendre pour exemple Latifa Laâbissi, Française d’origine maghrébine, qui est une performeuse exposant son corps, qui devient alors un lieu politique. Tantôt grimaçant, tantôt « sauvage », ses performances convoquent l’imaginaire colonial et oblige le spectateur à se questionner11. Nous pouvons aussi évoquer le travail de Bintou Dembélé, Ayana V. Jackson ou encore Kara Walker qui utilise leurs champs de création respectives pour dénoncer et sensibiliser à la fétichisation raciale et aux stéréotypes, par le choc.

Ainsi, comme exemple de campagne de sensibilisation pouvant toucher les plus âgé(e)s nous pouvons notamment citer : Bird Conservation : If You Don’t Pick It Up They Will, Advertising Agency : TBWAHuntLascaris, Johannesburg, South Africa, 2011 (cf : figure 16). Afin de sensibiliser les usagers à ne pas jeter leurs déchets dans la nature, l’affiche se veut choquante. Le médium de la photographie est intrinsèquement documentaire. Il nous est donc donner à voir la réalité, soit un cadavre d’oiseau en décomposition, tué par l’ingestion de plastique. L’affiche fait appel aux émotions de l’usager, le confrontant aux conséquences de ses actes.

Autre exemple avec l’affiche TRAVAILLE D´ABORD, TU T’AMUSERAS ENSUITE de Vincent Perrottet de 2009 (cf : figure 17). Il s’agit ici d’évoquer le travail sans représenter le travailleur. Les lettres en blancs donnent une autre lecture à l’affiche, semblant même être le message principal. La picturalité de l’affiche donne l’impression que l’affiche était immaculée, et que l’auteur est intervenu dessus à l’aide d’outils graphiques noirs. Les tâches d’encres, les ratures, spirales, paire de jambes et autre formes abstraites nous indiquent qu’il s’agit là d’une affiche engagée. Le débordement sur les marges nous le confirme. Un texte reprenant le titre de l’affiche est présent sur le coin gauche de la production, critiquant ce dernier. Cette affiche relève davantage de la dénonciation que de la sensibilisation, mais peut un en sens, endosser les deux rôles.

Humaniser la typographie ou encore avoir recours à des méthodes plastiques tels que le collage, le montage photographique ou encore intervenir directement sur un support à l’aide d’outils graphiques sont des moyens de revendiquer une volonté de sensibilisation.

Ainsi, la fétichisation raciale est un héritage colonial qui a perduré et évolué avec le temps. Il relève d’un comportement raciste et cible davantage les femmes. Conscientiser et sensibiliser à ce phénomène sont les premières étapes pour le combattre. Pour se faire, il est essentiel d’identifier les origines et formes que prennent ce dernier. Il faut que la sensibilisation et l’éducation à ce sujet s’opèrent dès le plus jeune âge.

Le design graphique est un médium privilégié de conscientisation et de sensibilisation. Organiser des ateliers graphiques permettrait à la fois d’éduquer et de sensibiliser les usagers à la question de la fétichisation raciale ainsi qu’à sa déconstruction. Impliquer l’usager est une façon efficace de le sensibiliser. Le faire par le biais d’ateliers participatifs, en employant notamment des outils graphiques serait un excellent moyen de partager le message. L’usager se sentirait alors davantage concerné et serait plus réceptif. Il sera alors plus enclin à partager son expérience avec ses proches, ou encore sur les réseaux sociaux, permettant de sensibiliser plus de personnes. Réaliser ces actions au travers d’une association prendrait tout son sens.

Le dessin pouvant être un frein à la création pour un public non-initié, le collage serait un médium intéressant à privilégier car accessible.

Par exemple : un atelier participatif sur le ton de l’extrapolation avec comme médium graphique le collage par le biais d’images libres de droit préalablement sélectionnées. L’on pourrait inciter les participants à produire des images reprenant tout le champs lexical autour de l’animalisation de la femme racisée pour produire leurs créations. Ces dernière pourraient par la suite donner lieu à des affiches.

Accompagner les participants et leur transmettre une fiche ou un dépliant informative sur la fétichisation raciale serait aussi un bon moyen de sensibiliser.

À des fins de sensibilisation, la communication doit aussi s’opérer à échelle plus globale. Inciter les usagers à s’informer sur la question au travers de supports éditoriaux dans des lieux publics, tel que le campus de facultés par exemple ou encore via un support numérique se révélerait tout aussi pertinent.

Je me définis comme une designer engagée et médiatrice. Sociale car je prône des convictions et combats visants le respect et l’égalité, tout en abordant des thématiques sociétales. Médiatrice car je souhaiterais employer le design graphique à des fins de sensibilisation et de conscientisation de questions peu explorées en les rendants accessibles.

Bancel, Nicolas ; Blanchard, Pascal ; Boëtsch, Gilles ; Taraud, Christelle ; Thomas, Dominic. Sexe, Race et Colonies. Édition La Découverte, 2018.

Binet, Alfred (auteur) ; André Béjin (préface). Le fétichisme dans l’amour édition Payot, 2001. ISBN 978-2228893701.

Boëtsch, Gilles. Sexualités, Identités & corps colonisés, édition CNRS, 2019. ISBN 978-2-271-13050-1.

Colin, Paul. Affiche Revue Nègre au Théâtre des Champs Élysées, 1925.

Disponible sur https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/11/29/le-succes-de-josephine-baker-s-inscrit-dans-la-mode-dite-negre-des-annees-1920_6103988_3246.html (consulté le 8 décembre 2023).

Delacroix, Eugène. Femmes d’Alger dans leur appartement. Huile sur toile, 180 x 229 cm, 1834. Musée du Louvre, Paris.

Delacroix, Eugène. La mort de Sardanapale. Huile sur toile, 392 x 496 cm, 1844. Musée du Louvre, Paris

Donaldson, Roger. Le Bounty. film, 1984.

El Mechri, Mabrouk. Kung-Fu Zohra. Film, 2022.

Jeanclode. « Tu préfères... ». Affiche, 2008-2009.

Madani, Nawell. Jusqu’ici tout va bien. série, 2023.

Mapplethorpe, Robert ; Edmond White (introduction). Black Males. Édition Galerie Jurka, 1980.

Dispobile sur https://www.amazon.fr/Black-males-Robert-Mapplethorpe/dp/9070283026#detailBullets_feature_div (consulté le 23 novembre 2023).

Newton, Helmut. Yves Saint Laurent. Photographie, Père Lachaise, Paris, 1977.

Peele, Jordan. Get Out. film, 2017.

Perrottet, Vincent. TRAVAILLE D´ABORD, TU T’AMUSERAS ENSUITE. Affiche, 2009.

Disponible sur https://www.pixelcreation.fr/galerie/voir/vincent-perrotet-b/travaille-d-abord-vincent-perrotet/ (consulté le 7 décembre 2023).

Picasso, Pablo. Les Demoiselles d’Avignon. Huile sur toile, 243.9 x 233.7 cm, 1907. MoMA, New York.

Disponible sur https://www.moma.org/collection/works/79766 (consulté le 8 décembre 2023).

Ratner, Brett. Rush Hour 2. film, 2001

Red Pepper. Distracted Driving : Think Of Both Sides, Ekaterinburg, Affiche, Russie, 2013.

Disponible sur https://www.adsoftheworld.com/campaigns/think-of-both-sides (consulté le 7 décembre 2023).

TBWAHuntLascaris. Bird Conservation : If You Don’t Pick It Up They Will. Affiche, Johannesburg, Afrique du Sud, 2011.

Disponible sur https://www.dandad.org/awards/professional/2011/photography/18886/lighter-rope/ (consulté le 7 décembre 2023).

Tornai, Gyula. The new necklace. Huile sur toile, 136.5 x 213 cm. Collection privée.

Westwood, Vivienne. The Rubber Maid’s Dress. 1976.

« Allociné ». https://www.allocine.fr/film/fichefilm-284817/critiques/spectateurs/ (consulté le 23 novembre 2023)

« Beaux arts ». https://www.beauxarts.com/grand-format/lorientalisme-en-3-minutes/ (consulté le 17 novembre 2023)

« Beaux arts ». https://www.beauxarts.com/grand-format/le-cubisme-en-3-minutes/ (consulté le 17 novembre 2023)

« Canalblog ». http://politicobs.canalblog.com/archives/2006/06/07/2038238.html (consulté le 24 novembre 2023)

« Dictionnaire Le Robert ». https://dictionnaire.lerobert.com/definition/personnifier (consulté le 28 novembre 2023)

« ENSSIB ».https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/70200-l-actualite-selon-voila-etude-photographique-du-magazine-de-gaston-gallimard-1931-1935.pdf?telecharger=1 (consulté le 15 décembre 2023)

« Getty ». https://www.getty.edu/art/collection/object/109NFT (consulté le 10 décembre 2023)

« Géonconfluences Lyon ». http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/neo-colonialisme# :~ :text=Le%20néocolonialisme%20est%20un%20terme,des%20formes%20détournées%20ou%20discrètes. (consulté le 28 novembre 2023)

« Phototrend ». https://phototrend.fr/2020/06/le-dessous-des-images-le-smoking-dhelmut-newton/ (consulté le 10 décembre 2023)

« Vivienne Westwood ». https://www.viviennewestwood.com/en-gb/westwood-world/worlds-end/the-rubber-maids-dress (consulté le 15 décembre 2023)

Antiracisme

« L’antiracisme est un effort actif et conscient pour lutter contre les aspects multidimensionnels du racisme, incluant les opinions, les actions, les mouvements et les politiques mises en place, adoptées, ou développées pour lutter et s’opposer à toutes formes de racisme et de discrimination. »

(amnesty.ch)

Appropriation culturelle

« On parle d’appropriation culturelle lorsqu’une personne ou une entreprise adopte et profite des codes culturels ou spirituels d’une culture à laquelle elle n’appartient pas, et ce sans créditer intellectuellement ou financièrement les personnes dont ces codes sont traditionnellement l’héritage culturel. La notion de profit est à comprendre ici en terme de gain de popularité et/ou de gain financier. Ces gestes sont particulièrement nuisibles lorsque la culture faisant l’objet de l’appropriation est celle d’un groupe marginalisé et/ou historiquement opprimé. »

(amnesty.ch)

ethnocentrisme

« Comportement social et attitude inconsciemment motivée qui conduisent à privilégier et à surestimer le groupe racial, géographique ou national auquel on appartient, aboutissant parfois à des préjugés en ce qui concerne les autres peuples. »

(www.cnrtl.fr)

Fantasme

(Psychologie) « Construction imaginaire, consciente ou inconsciente, permettant au sujet qui s’y met en scène, d’exprimer un désir plus ou moins refoulé, de surmonter une angoisse. » // « Un fantasme est une idée ou une image mentale qui suscite un désir ou une excitation sexuelle. [...] Les fantasmes peuvent également varier d’une personne à l’autre, certaines personnes peuvent avoir des fantasmes communs, d’autres peuvent avoir des fantasmes spécifiques. »

(le-dictionnaire.com)

Fétichisation/ Fétichisme

« Déviation des pulsions sexuelles d’un sujet sur un objet érotique de substitution qui peut être aussi bien une partie déterminée du corps (cheveux, seins, fesses) qu’un objet (vêtement, chaussure). » (www.larousse.fr)

Fétichisation raciale

« La fétichisation raciale désigne le fait d’érotiser et d’exotiser une personne sur la base de son origine, de sa culture ou de ses caractéristiques phénotypiques (couleur de peau etc...). La fétichisation raciale prend racine dans le colonialisme et perdure encore aujourd’hui au travers de tout un imaginaire néocolonial qui réduit les personnes racisées à des objets de désir exotisés. » (amnesty.ch)

Intersectionnalité

« L’intersectionnalité est un outil conçu pour analyser la façon dont les différentes hiérarchies sociales s’articulent et se renforcent mutuellement. L’intersectionnalité entend prendre en compte tous les aspects de l’identité d’une personne pour mieux comprendre les expériences de discriminations et d’oppressions qu’elle vit en simultané dans son quotidien. Ce terme a été conceptualisé en 1989 par Kimberlé Crenshow, une professeure africaine-américaine féministe. » (amnesty.ch)

L’Orientalisme

« Le savoir sur l’Orient, parce qu’il est né de la force, créé en un sens l’Orient, l’oriental et son monde ». (Edward Saïd)

•« L’orientalisme désigne ce qui a pour objet l’étude des civilisations orientales. Plus précisément, il est associé au courant artistique et littéraire du XIXe inspiré par le Moyen-Orient : les campagnes égyptiennes de Napoléon, le mouvement de colonisation contribuent à en développer le goût. On le rencontre à travers divers mouvements sans qu’il corresponde à un style très identifié.

Picturalement, il se traduit souvent par des scènes exotiques et colorées. Les voyages en Afrique du Nord, dans le sillage de la colonisation, sont déterminants pour le développement de l’orientalisme en France : Delacroix voyage au Maroc en 1832 (Femmes d’Alger, 1834, Louvre), Chassériau en Algérie en 1846 (il en rapporte une série de croquis). Eugène Fromentin (1820-1876) est, avec Alexandre Decamps, le grand représentant de l’orientalisme au milieu du XIXe siècle (La Halte de cavaliers arabes dans la plaine, 1870). L’orientalisme manifeste davantage de réalisme et de nuances à travers les premiers reportages photographiques (1852) de Maxime Du Camp (1822-1894).

Grand voyageur, Du Camp parcourt avec Gustave Flaubert l’Égypte et la Palestine entre 1849 et 1852. Les accents de cet Orient ressurgissent différemment dans l’œuvre de Flaubert, Salammbô (1862) et dans un courant mythologique et symboliste, illustrée, notamment, par l’œuvre de Gustave Moreau. L’orientalisme a eu une certaine influence en géographie, notamment au début du XXe siècle dans le cadre d’une géographie coloniale, teintée d’exotisme. Ses représentations ethnocentrées ont contribué à ancrer dans l’imaginaire des stéréotypes pouvant influencer les assignations raciales et ethniques mais aussi de genre. »

(http://geoconfluences.ens-lyon.fr)

Néocolonialisme

« Le néocolonialisme est un terme utilisé pour dénoncer le maintien ou le retour du colonialisme, c’est-à-dire de la volonté de domination coloniale, après l’indépendance, éventuellement dans des formes détournées ou discrètes. »

(http://geoconfluences.ens-lyon.fr)

Racisé(e)

« Une personne racisée est un individu qui subit au quotidien un processus de racisation, c’est-à-dire un mécanisme par l’intermédiaire duquel la société dite « majoritaire » ou dominante va l’associer à une « race » déterminée, ce qui a pour conséquence de rattacher cette personne à une origine et/ou une culture supposée(s) et à tous les stéréotypes qui entourent celles-ci. Ainsi, la notion de racisation reconnaît que la race est une construction sociale qui résulte non pas de la réalité biologique, mais plutôt d’un processus de catégorisation externe opéré par un groupe majoritaire. Ce terme désigne des personnes qui subissent une oppression raciale. (Inspiré du glossaire Bla*sh). La personne racisée n’est dès lors plus considérée ni traitée comme un individu, mais comme membre d’un groupe prétendument « naturel » doté de caractéristiques collectives jugées immuables. »

(amnesty.ch)

Racisme internalisé

« On parle de racisme internalisé lorsqu’une personne racisée s’identifie elle-même aux préjugés et stéréotypes raciaux adressés aux personnes qui partagent la même origine, la même culture ou le même phénotype qu’elle. Autrement dit, d’une part elle en vient à croire que les stéréotypes raciaux portés à son égard seraient basés sur une prétendue réalité, d’autre part elle peut parfois se mettre elle-même à perpétuer ces croyances en opprimant et en discriminant les membres de son propre groupe. » (amnesty.ch)

Sexisme

« Une attitude discriminatoire basée sur le sexe. Le sexisme est une idéologie, comme le racisme, qui considère que les femmes sont des êtres inférieurs aux hommes. Les femmes font l’objet de moins de considération et subissent beaucoup plus de stéréotypes négatifs que les hommes. Le travail qu’elles font (par exemple domestique) a moins de valeur que celui fait par les hommes. Cette idéologie entretient l’idée que les femmes doivent être d’abord de bonnes épouses et de bonnes mères, ce qui ne facilite pas leur droit à l’autonomie.[...] »

(amnesty.ch)

Stéréotype

« Croyances préconçues et apprises (souvent très jeune) projetées sur un groupe de personnes. Les stéréotypes cherchent à expliquer ce que les gens font (les conduites et comportements) par ce qu’ils sont (leur groupe “racial”, leur genre, etc.) Il s’agit de croyances tenues par une collectivité. »

(amnesty.ch)

« Attitude discriminatoire adoptée en raison du sexe. Le sexisme divise les rôles, habiletés, intérêts et comportements selon le sexe. Les effets principaux sont la discrimination envers l’un des sexes, en l’occurrence envers les femmes, et l’aliénation des deux sexes sous la coupe du patriarcat. »

(amnesty.ch)

Je tiens à exprimer ma reconnaissance envers Mathias Dreyfuss pour sa collaboration et sa générosité dans le partage de ses connaissances. Je souhaitais aussi remercier Sonia Yembou pour sa patience et l’aide qu’elle m’a apportée. Échanger avec eux a été une expérience enrichissante et m’a permis d’élargir les perspectives de ma thématique. Je tenais par la même occasion à remercier mes camarades de classe pour leur implication et le partage de leurs références. Cette note de synthèse est le fruit d’une riche collaboration.

1 Source : www.larousse.fr

2 Source : https://www.amnesty.ch/fr/sur-amnesty/langage-inclusif/glossaire_mai-2022#R (consulté le 17 novembre 2023)

3 Source : https://www.beauxarts.com/grand-format/lorientalisme-en-3-minutes/ (consulté le 17 novembre 2023)

4 Source : http://politicobs.canalblog.com/archives/2006/06/07/2038238.html (consulté le 24 novembre 2023)

5 Source : https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=284817.html(consulté le 23 novembre 2023)

6 Source : https://www.allocine.fr/film/fichefilm-284817/critiques/spectateurs/ (consulté le 23 novembre 2023)

7 Cf : Glossaire

8 Source : https://dictionnaire.lerobert.com/definition/personnifier (consulté le 28 novembre 2023)

9 Cf : Glossaire

10 Source : https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/veille-sanitaire/veille-sanitaire-du-jeudi-13-octobre-2022-4899810 (consulté le 12 décembre 2023)

11 Source : Sexualités, Identités & corps colonisés, CNRS éditions, 2019. ISBN 978-2-271-13050-1