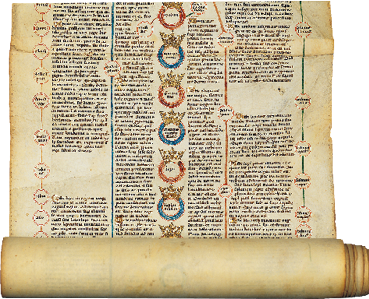

Figure 1 : « Cronica cronicarum », volumen, 1521.

DN-MADe MENTION GRAPHISME

Design éditorial supports multiples

Lycée Argouges, Grenoble

Mémoire DN-MADe

Année 2024-2025

Réenchanter l’édition

Initier au goût de la bibliophilie

Le design éditorial peut-il réactualiser

la dimension ostentatoire dans la transmission

du patrimoine littéraire ?

Chloé Aloisi

Sommaire

1. Le Livre à travers les siècles : matérialité et dématérialisation.

1.a. L’évolution du livre et son rôle dans la diffusion du savoir

1.a.2. La naissance de l’imprimerie au XVe siècle

1.a.3. Dématérialisation du livre à la fin du XXe siècle et XXIe siècle

2. L’objet-livre : un goût pour l’ostentation

2.b. Contextes de monstrations

3. Rééditions des classiques : entre héritage et renouveau

3.a. La transmission d’un patrimoine littéraire et artisanal

3.b. Réappropriation des œuvres

Rencontre avec Olivier Gadet, éditeur des Éditions Cent Pages

ARTISANAT

L’artisanat regroupe les personnes physiques ou morales qui n’emploient pas plus de 10 salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l’artisanat et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État.

INSEE

Aura

L’aura d’une œuvre d’art se caractérise par l’inaccessibilité, l’authenticité et l’unicité.

Beaux-Livres

Un beau-livre, ou beau livre, est un livre, généralement de grand format, comportant des illustrations de grande taille, souvent en couleurs, et imprimé avec soin.

Wikipédia

Bibliophile

Une personne qui aime les livres ; qui recherche et conserve les livres rares et précieux.

jaimelesmots.com

Codex

Codex est un mot latin qui désigne le livre formé de feuilles pliées et assemblées en cahiers, et couvert d’une reliure tel que nous le connaissons. Il vient du mot caudex qui se réfère à la matière « bois » du tronc d’arbre ou de la souche. Plus tard, le terme est employé pour les livres en papyrus ou en parchemin utilisant ce format.

CNRTL

Collectionner

Réunir systématiquement, rassembler peu à peu, grâce à des choix successifs, un nombre théoriquement non limité d’objets ayant certains points communs, en raison de leur valeur scientifique, artistique, esthétique, documentaire, affective ou vénale.

CNRTL

Coucheur d’or

Le travail du coucheur d’or consiste à découper les feuilles d’or et à les disposer sur les points qu’elles doivent occuper, et qui ont été préalablement apprêtés par le doreur, c’est-à-dire encollés et glairés.

Dorure à chaud

La dorure à chaud, anciennement appelée marquage à chaud, est une technique d’impression utilisée depuis des siècles pour donner un effet prestigieux et luxueux à divers documents et objets. Dès le Moyen Âge, les enlumineurs appliquaient de l’or chauffé à l’aide de fers gravés pour sublimer les ouvrages les plus prestigieux. Cette méthode, associée à l’or, reste une référence dans le domaine de l’impression haut de gamme.

Pascal Éditions

Dématérialisation

Action de transformer des supports d’information matériels en supports numériques.

Larousse

Édition limitée

Edition limitée est une stratégie marketing utilisée pour stimuler l’engouement des clients pour un produit ou un service, en limitant la quantité disponible. Le scénario se présente généralement de manière à ce qu’une quantité de produits exclusive offre aux clients des avantages liés à la rareté du produit. Les consommateurs sont à la recherche de ce produit peu disponible, et que la possibilité de posséder quelque chose qu’une faible fraction d’autres peut offrir un sentiment d’appartenance ou d’exclusivité.

Dictionnaire du Marketing

Enluminure

Illustration ou décoration à la main des manuscrits ou des imprimés précieux.

Faire peau neuve, Redonner vie aux livres anciens, Rencontre avec le patrimoine religieux

Format poche

Le livre de poche est un ouvrage de petit format et de faible prix, créé en Grande-Bretagne dans la première moitié du XXe siècle. Ce nouveau concept éditorial, fondé sur une logique industrielle, a contribué à faire du livre un objet de consommation de masse. Destiné à un public élargi, le livre de poche est de qualité plus faible (couverture plus souple et collée, plutôt que reliée). Le plus souvent, il s’agit de réimpressions d’ouvrages ayant déjà connu un succès suffisant sous leur format d’origine.

Espacefrancais.com

Livre d’artiste

Une œuvre d’art prenant la forme ou adoptant l’esprit d’un livre.

Wiktionnaire

Livre numérique

Ouvrage édité et diffusé sous forme numérique, destiné à être lu sur un écran.

La langue française

Nerf

Bourrelet au dos d’un livre formé par l’épaisseur des supports de couture des cahiers. L’espace libre entre deux nerfs est appelé entre-nerfs.

Faire peau neuve, Redonner vie aux livres anciens, Rencontre avec le patrimoine religieux

Nostalgie

Regret mélancolique d’une chose, d’un état, d’une existence que l’on a eu(e) ou connu(e) ; désir d’un retour dans le passé.

CNRTL

Ostentation

Action, volonté délibérée de mettre en évidence, d’afficher, d’exhiber quelque chose.

CNRTL

Patrimoine littéraire

La très grande majorité des œuvres du passé est oubliée, disparue, hors d’usage. Personne ne lit plus ces œuvres, personne ne peut plus les lire. Au regard de la production, quelques rares œuvres, demeurent, rarement rééditées, disponibles sur les sites spécialisées, lues par les spécialistes ou les curieux. Enfin, une toute petite minorité d’œuvres est présente. Venues du passé, elles survivent et habitent notre présent. Elles sont les œuvres patrimoniales.

Le patrimoine littéraire : un enjeu de formation, Brigitte Louichon

Reliure

Ensemble des opérations qui donnent à un ouvrage sa forme définitive et par lesquelles on l’habille d’une couverture rigide ou souple pour le protéger et le parer ; le secteur des industries graphiques exerçant cette activité.

Larousse

Réédition

Action de rééditer ; nouvelle édition d’un ouvrage.

Larousse

Simulacre

Ce qui n’a que l’apparence de ce qu’il prétend être.

Larousse

Standardisation

Action de rendre une production conforme à certaines normes de référence ; production en série de modèles standard.

CNRTL

Savoir-faire

Pratique aisée d’un art, d’une discipline, d’une profession, d’une activité suivie ; habileté manuelle et/ou intellectuelle acquise par l’expérience, par l’apprentissage, dans un domaine déterminé.

CNRTL

Books have existed for centuries, evolving alongside human history. New techniques have made production more efficient, yet these changes also influence how we perceive and use books. Despite the rise of digital media, we continue to create physical books. However, many of them are lost in a sea of unattractive paperbacks. Literature can feel off-putting when a book’s design fails to captivate.

Think of the leather or fabric-bound hardcovers of the 19th century : they felt special. The shiny gold lettering delicately spelling out the title of a novel made the book feel like a precious vessel of knowledge. Literature is a patrimony meant to be passed down to new generations, and republications play a significant role in the evolution of a literary piece. Designing books in ways that reflect artisanal care and craftsmanship is key to making them desirable, even in a contemporary context. Craftsmanship can coexist with industry, reusing traditional design elements and reinterpreting them in fresh ways.

The materials, paper, and graphics all contribute to a book’s aura. Books exist in our homes in various forms—collected as series, displayed as standalone objects, or even placed on pedestals. Their appeal lies in their ability to combine unique design with the tactile and visual pleasures that elevate them beyond mere functionality.

J’étais une enfant passionnée de lecture, capable de dévorer un roman entier en une seule nuit. Mes parents m’avaient habituée dès mon plus jeune âge à lire chaque soir, un rituel que j’adorais. Mais tout a changé au collège, on m’a imposé des œuvres littéraires aux couvertures fades, sans aucune illustration, et l’envie de lire s’est peu à peu éteinte. J’ai fini par arrêter complètement, perdant ce plaisir qui m’accompagnait depuis l’enfance.

Plus tard, j’ai suivi des études en langues, lettres et civilisations étrangères. Celles-ci m’ont permis de découvrir la littérature anglophone. À la fin de ma licence, j’ai enfin retrouvé le temps de lire ce que je voulais, motivée par de belles éditions. Posséder de beaux ouvrages m’a motivé à les lire. Je voulais qu’ils aient une valeur, non seulement par leur contenu, mais aussi par leur apparence. Les accumuler me procurait une fierté certaine, comme si chaque livre était un trophée de mes lectures.

C’est là que j’ai compris l’importance de la forme pour sublimer le fond. Aujourd’hui, j’aime les livres qui portent l’héritage du passé, fascinée par le charme nostalgique des objets anciens, et je délaisse les ouvrages brochés. J’ai choisi ce sujet pour explorer ce lien entre beauté matérielle et plaisir de lecture.

Le livre, omniprésent dans notre quotidien, se fond souvent dans le décor au point qu’on en oublie parfois sa présence. Qu’il s’agisse de ceux posés dans des recoins anodins ou ceux semblant être laissés à l’abandon sur une étagère. Pourtant, à son apparition, il était considéré comme un objet totem, incarnant savoir et richesse. Avec l’industrialisation et la standardisation de sa production, notre rapport au livre a évolué, modifiant les interactions que nous entretenons avec lui. Cette réflexion nous conduit à explorer, tout d’abord, l’histoire du livre à travers les siècles, pour mieux comprendre son évolution et les enjeux de sa symbolique. Cela soulève des interrogations essentielles : qu’est-ce qui nous pousse à vouloir posséder un livre, à le lire, ou encore à le chérir ? Autrefois, l’artisanat et l’ostentation faisaient du livre un objet particulièrement prisé. Nous nous intéresserons ensuite à l’objet-livre en lui-même, en analysant la manière dont la quête de l’ostentation a façonné sa forme et son design au fil du temps. Progressivement, les goûts ont changé et évolué, amenant à repenser les enjeux esthétiques et symboliques du livre. Ainsi, comment le design graphique peut-il intervenir pour manipuler son apparence ? Comment réintroduire une forme d’ostentation dans la conception contemporaine du livre ? Quelle place occupe-t-il au sein de nos foyers ? Aujourd’hui encore, le livre joue un rôle clé dans la transmission du savoir et la préservation d’un patrimoine littéraire. Ces enjeux sont d’autant plus actuels que cette notion est récente, née en réaction à une volonté culturelle de faire vivre dans le présent des œuvres datées. Ainsi, l’étude des rééditions de classiques devient essentielle pour comprendre comment ces œuvres peuvent être modernisées. Nous nous pencherons sur la manière dont les rééditions réactualisent des codes visuels pour redonner au livre sa dimension matérielle et symbolique, en réaffirmant sa valeur culturelle et patrimoniale.

Ainsi, cette réflexion nous amène à nous interroger sur un point central : Comment le design éditorial peut-il réactualiser la dimension ostentatoire dans la transmission du patrimoine littéraire ?

Les premiers supports de l’écrit dans l’Antiquité sont l’argile, la pierre, l’os, le bois, le cuir, le métal, le tissu et, le plus utilisé, le rouleau de papyrus. En effet, c’était la forme traditionnelle du livre antique1. Dès l’Antiquité, le rouleau (Figure 1) revêtait une valeur symbolique et spirituelle, dépassant largement son rôle utilitaire. Bien plus qu’un simple support de connaissances, il était souvent perçu comme un objet sacré, parfois même doté d’un pouvoir mystique. On inscrivait des formules magiques sur des rouleaux pour en protéger le contenu des voleurs et pour préserver l’intégrité des savoirs consignés2. Ce lien intime entre le livre et le sacré a marqué les premières étapes de son évolution, posant les fondations d’une relation privilégiée avec le savoir.

Le livre tel que nous le connaissons aujourd’hui vient du codex, qui, au Ve siècle, a remplacé les rouleaux (volumen). Il était tout d’abord un objet utilisé par les moines et les religieux3. À mesure que les siècles passèrent, le livre évolua pour devenir un objet de plus en plus raffiné, particulièrement au Moyen Âge, où la fabrication des ouvrages était un travail artisanal exigeant. La production, exclusivement manuscrite, faisait de chaque livre une pièce unique, réservée à une élite lettrée. En combinant calligraphie, enluminures (Figure 2) et reliure, chaque manuscrit devenait une œuvre d’art, ce qui renforce l’image du livre comme réceptacle du savoir et comme objet de luxe. Cette vision précieuse du livre marquera toute la période médiévale.

Cependant, un bouleversement majeur s’opère vers 1450 avec l’invention de la presse à imprimer par Gutenberg (Figure 3). Ce procédé révolutionnaire introduit la possibilité d’une production en série, permettant de réduire les coûts et d’élargir l’accès aux livres. Il provoque également l’arrêt de la copie manuelle. À l’époque de l’invention, c’est la Bible qui est imprimée grâce à la presse. Grâce à cette innovation, le livre se démocratise, franchissant les murs des bibliothèques religieuses pour atteindre un public beaucoup plus large4. Avec cette accessibilité accrue, permettant une consommation de masse des idées, la perception du livre change également : il cesse d’être un objet rare pour devenir un produit diffusé en masse, modifiant ainsi sa relation à la société5.

Par ailleurs, à l’ère de l’industrialisation, au XIXe siècle, le livre prend une place centrale dans les systèmes éducatifs, notamment par la production de manuels scolaires. Cette période voit émerger un idéal d’égalité dans l’accès au savoir, où l’éducation se démocratise par le biais de l’imprimé. Le livre devient ainsi un pilier de la société, essentiel à l’égalisation des connaissances et à la transmission des valeurs communes6. La production en série des manuels scolaires se révèle pertinente, car leur objectif principal est pédagogique. Dans ce contexte, l’accent est mis sur l’efficacité du contenu plutôt que sur l’esthétique de la forme, rendant superflue l’utilisation de procédés artisanaux.

Toutefois, cette multiplication des ouvrages, bien qu’utile pour la diffusion des savoirs, entraîne également une banalisation de l’objet, qui perd de son caractère unique et de sa valeur intrinsèque. En 1891, le désappointement, exprimé par le journaliste Albert Cim, vis-à-vis des livres produits pendant son temps : « ces pitoyables volumes imprimés au rabais, sur papier à chandelle, émaillés de coquilles, inondés de corrections, n’ayant aucune justification paginale régulière » prouvent la baisse de qualité liée à la désacralisation du livre7.

La fin du XXe siècle inaugure une nouvelle transformation avec l’introduction du livre numérique. En 1998, le Rocket eBook (Figure 4) initie une ère de lecture dématérialisée, rendant possible un accès immédiat et portable à une vaste bibliothèque de textes. Cependant, malgré leur praticité, les liseuses numériques échouent à reproduire l’expérience sensorielle et émotionnelle liée au livre imprimé. Le toucher du papier, le bruit des pages tournées et l’odeur si caractéristique de l’encre et du papier sont des sensations inimitables qui maintiennent le livre physique dans une dimension affective8.

Birgit Schmitz9 raconte qu’elle a un ami fervent partisan des nouvelles technologies, qui se moque volontiers de ceux qui leur résistent. Pourtant, cet ami lit exclusivement des romans sur sa liseuse, tout en accumulant une pile de livres illustrés sur sa table de nuit. Et pour cause : essayez donc de vendre des ebooks de photographies ou d’art, et vous verrez le défi ! Face à la question : « La production de livres est-elle vouée à disparaître ? », Olivier Gadet, éditeur des éditions Cent Pages, répond avec assurance qu’il y aura toujours des passionnés de livres, et l’on continuera à en produire pour eux10.

C’est dans cette tension entre production de masse, quête d’exclusivité et de savoir que s’affirme la bibliophilie moderne. Par la suite, cet intérêt pour la collection s’appuie sur des enjeux contemporains, tels que la valorisation du caractère unique du livre et la préservation d’une tradition artisanale en déclin.

Au siècle des Lumières, la bibliophilie demeure non seulement un signe de réussite sociale, mais aussi l’expression d’un raffinement intellectuel. Collectionner des livres, notamment des encyclopédies, symbolise l’idéal de l’honnête homme, désireux d’accumuler savoirs et connaissances pour mieux comprendre et transformer le monde. Le livre est un témoin de l’évolution culturelle et un marqueur de distinction sociale, participant pleinement à la construction de l’identité personnelle et publique du collectionneur. Ainsi, la bibliophilie au XVIIIe siècle établit un lien indissociable entre savoir, pouvoir et esthétique11.

En me demandant pourquoi les humains aimaient collectionner des objets, j’ai trouvé l’avis du philosophe Walter Benjamin qui cite que collectionner est une « tentative grandiose pour dépasser le caractère parfaitement irrationnel de la simple présence de l’objet dans le monde, en l’intégrant dans un système historique nouveau, créé spécialement à cette fin, la collection »12. Dans d’autres mots, c’est donc redonner un sens important à un objet dans une autre temporalité.

Par ailleurs, Walter Benjamin, souligne que la reproduction en série altère l’aura d’une œuvre dont la création originale ne se situe plus dans un instant unique13. En effet, la rareté devient l’un des fondements de la valeur symbolique et marchande des livres d’exception. Chaque exemplaire limité, chaque édition numérotée ou signée porte en elle une singularité qui la rend précieuse. Les éditions limitées jouent un rôle crucial dans la stimulation de la passion pour la collection. Elles octroient au livre un caractère d’exclusivité qui nourrit le désir des collectionneurs. Ainsi, la collection de livres rares s’apparente à un acte de résistance face à la standardisation et à l’uniformisation des objets culturels, où l’artisanat et la créativité individuelle reprennent leurs droits.

Gaetano Pesce, né le 8 novembre 1939 à La Spezia, en Ligurie, et décédé le 3 avril 2024 à New York, était un architecte, peintre, designer, sculpteur et philosophe italien de renom. Le design radical des années 1970, dont il fait partie, prône l’anticonformisme et la réinvention, sans manifeste clair. Il s’oppose aux codes traditionnels et explore de nouvelles associations de couleurs et de matières pour redéfinir la notion de beauté. Le livre Le temps des questions14 (Figure 5) publié en tant que catalogue de l’exposition de Paris, se présente comme un livre d’artiste. Composé de 144 pages reliées en dos toilé, il est doté d’une couverture en résine polychrome ajourée, conçue par Gaetano Pesce, dont la couleur varie d’un exemplaire à l’autre. Cette série différenciée se manifeste par le choix de couleurs variées pour les couvertures, mais aussi par l’utilisation d’un matériau liquide, dont le comportement et la forme sont difficilement prévisibles. Les irrégularités visibles sur certains bords, résultant du flux de résine, illustrent cette recherche de diversité et d’imprévisibilité. Ces irrégularités sont des caractéristiques que le designer valorise, rendant chaque livre unique. Cette singularité contribue à leur rareté, une qualité qui a progressivement accru leur valeur aux yeux des collectionneurs. Gaetano Pesce introduit des éléments différenciants tels que les défauts de fabrication, le hasard et l’intervention humaine, qui redonnent une place essentielle à l’artisanat à une époque marquée par l’industrialisation. Ce livre-objet, conçu comme un livre d’artiste, mesure 21,4 x 32,8 cm et comprend 186 illustrations. Initialement vendu à 420 F (environ 64 €), il est aujourd’hui revendu à des prix bien plus élevés, atteignant 645 € sur Etsy et 1178 € sur Amazon. Ce sont donc désormais des objets collectors rares. La raison de leur convoitise est double : peu d’exemplaires et série différenciée15.

Dans les années 1890, le véritable enjeu était la perte d’ornementation dans les éditions industrielles. William Morris contestait déjà cette industrialisation, arrivée au détriment de l’artisanat. Il créa la Kelmscott Press, une maison d’édition, imprimerie et fonderie typographique à Londres. The Works of Geoffrey Chaucer Now Newly Imprinted (Figure 6), publié par Kelmscott Press16, fut édité en seulement 48 exemplaires. Le livre est couvert d’un cuir en peau de truie blanche sur ais de chêne, gaufré d’après un design de William Morris, inspiré des reliures allemandes du XVe siècle. La couverture est ornée de motifs gothiques avec un décor complexe de losanges, de roses et de fleurs de lys. Le dos présente pas moins de huit nerfs volumineux, ce qui, pris en main, ajoute à la sensation tactile. La mise en page (Figure 7), réalisée par William Morris grâce à la gravure sur bois, incarne pleinement l’esprit du mouvement Arts & Crafts, qui valorisait l’artisanat et rejetait les procédés industriels au profit du savoir-faire manuel. En définitive, bien que le mouvement Arts & Crafts ait été motivé par une vision sociale et égalitaire, sa mise en œuvre l’a rendu surtout accessible à une élite. L’objectif de démocratiser l’art n’a donc pas été pleinement atteint, en raison des contraintes de production et de la nature même de la fabrication artisanale, qui était coûteuse. Cette limitation a contribué à la popularité restreinte du mouvement parmi les classes populaires, malgré son influence durable sur le design et les arts appliqués. Les valeurs de simplicité et de retour à la nature, essentielles au mouvement, trouvaient un écho particulier dans la classe moyenne et la bourgeoisie intellectuelle, déjà sensibles à une esthétique raffinée et unique.

Réenchanter le livre, c’est non seulement donner envie de l’acheter, mais aussi raviver un sentiment de nostalgie pour un objet en voie de dématérialisation : cela passe par l’ostentation. En effet, le Dr Michael John Goodman, designer et expert en culture imprimée, confirme : « Les gens veulent des choses qui semblent agréables et qui valent la peine de dépenser leur argent. Ils veulent quelque chose qui va rester sur leur étagère et qui soit un très bel objet au-delà d’un simple bon livre. »17.

Le travail de Marian Bantjes dans son livre I Wonder (ouvrage relié de 208 pages au format 15,5 cm × 24 cm, publié en 2010) me semble être directement inspiré du livre de William Morris, tant dans son ornementation, sa composition que son ostentation. Elle-même se définit avec un style « Old meets new ». Le livre I Wonder de Marian Bantjes se présente sous la forme d’une élégante édition reliée (Figure 8), enrichie de motifs en feuilles d’or et d’argent qui on été couché puis dorés avec un fer en cuivre à chaud sur une couverture en satin pour en frotter l’excédent ensuite. La tranche du livre est réalisée avec un jaspage uni doré. Dès le premier coup d’œil, l’utilisation de matériaux nobles comme le satin et la dorure témoigne d’un ouvrage de qualité, rappelant les reliures de luxe des livres anciens. La couverture, véritablement ostentatoire, est saturée de motifs complexes, où la feuille d’or recouvre intégralement la surface sans laisser d’espace de respiration, créant une densité visuelle impressionnante.

Le motif ornemental évoque directement les techniques d’estampage doré utilisées dans les reliures artisanales du XXe siècle. Bantjes réinterprète cette tradition à travers une approche contemporaine, où l’exagération du procédé de dorure à chaud devient un élément central. Ce processus, généralement utilisé pour sublimer des lettres ou des ornements subtils, est ici amplifié, transformant l’intégralité de la surface en un tableau luxueux. Quelques doubles pages présentent un bloc de texte noir sur fond blanc ( Figure 9 ), centré près de la pliure, qui semble « asphyxié » par un aplat de motifs imprimés en cinq couleurs et en Pantone doré sur du papier couché. Ces motifs envahissent la page, occupant tout l’espace où le texte n’est pas présent, ne laissant aucun blanc tournant, accentuant ainsi un sentiment d’exubérance. Les motifs, souvent très fins et denses, semblent purement ornementaux, remplissant l’espace sans intention narrative, leur seule fonction étant de créer une texture visuelle. Ainsi, Marian Bantjes réactualise l’ostentation des vieux beaux livres en jouant avec des motifs répétés à outrance dans un contexte plus contemporain18.

Parmi les synonymes du verbe ostenter, on trouve « faire étalage de » ou « présenter avec insistance », des expressions qui s’appliquent aussi à la présence du livre et à la façon dont il se manifeste dans notre quotidien.

Nous l’avons établi, le plaisir de la lecture est en relation étroite avec son support. Au fil des décénnies ce support a trouvé des emplacements nouveaux. Vers 1880, une bibliothèque en chêne du mouvement Arts & Crafts (Figure 10) arbore la citation sculptée « Wisdom is better than rubies » (« La sagesse vaut mieux que les rubis »). Cet objet met en valeur le livre en soulignant que la lecture a plus de valeur qu’une pierre précieuse. L’ensemble, richement décoré, avec des détails minutieux et une ornementation raffinée, fait de la bibliothèque elle-même un objet d’ostentation.

Au-delà de la bibliothèque classique, il existe de nouvelles propositions de rangement des livres, plus contemporaines, où les livres sont intégrés au décor de la maison plutôt que rangés dans un meuble distinct, dans une pièce dédiée. Cela crée une proximité sentimentale entre le livre et son propriétaire. Par exemple, dans la section Maison d’une presse généraliste19, on propose d’adopter le concept du « coffee table book », un livre placé sur une table uniquement à des fins décoratives. Ici, c’est donc l’apparence de sa couverture qui importe. Cette disposition suggère que l’on expose un livre que l’on trouve beau ou que l’on apprécie particulièrement, tout en permettant de le feuilleter aisément. Sur ce même blog, on trouve également une suggestion originale où les livres sont disposés horizontalement, avec la tranche visible, formant un rectangle qui semble flotter sur le mur (Figure 11). Les livres sont triés par formats puisqu’ils s’équivalent tous afin de garder un équilibre. De cette manière, une sorte de tableau composé de tranches de livres se crée, transformant cet assemblage en un élément décoratif puisqu’il n’est plus fonctionnel. Cela montre que la matérialité du livre joue un rôle clé dans sa perception, le rendant capable de transcender sa fonction de support de lecture pour devenir une œuvre d’art à part entière lorsqu’il est intégré dans un ensemble. Une autre façon de ranger les livres en privilégiant l’esthétique est de les classer par couleur. Cette méthode est controversée car même si visuellement attrayante, elle conduit à disperser les volumes d’une même série à différents endroits.

D’autre part, la célèbre étagère Bookworm de Ron Arad évoque un jeu subtil entre son nom et sa forme (Figure 12). Le terme « bookworm » désigne à la fois une personne passionnée de lecture et les parasites des livres, évoqués ici par la spirale de l’étagère, rappelant la forme d’un ver. Cette étagère, bien qu’esthétique, offre un espace limité pour les livres, obligeant son propriétaire à faire une sélection. Cette contrainte transforme les livres choisis en objets de curiosité. L’apparence atypique de l’étagère attirera peut-être l’attention de ses invités, qui, intrigués, s’intéresseront également aux ouvrages. C’est une manière originale et décalée de mettre en valeur ses livres et de les exposer.

Pour finir, la manière dont on laisse un livre prendre place dans un espace joue un rôle dans sa valorisation. À l’image de BABY SUMO20, réédition du célèbre SUMO d’Helmut Newton, le livre devient bien plus qu’un simple support de lecture : il s’inscrit dans une mise en scène pensée pour magnifier son contenu (Figure 13). Avec son lutrin en acier inoxydable conçu par Philippe Starck, cette édition limitée se présente comme une petite exposition privée, avec un prix qui rend son accessibilité secondaire. Ainsi, la présentation du livre influence non seulement la manière dont il est perçu, mais aussi son statut culturel, faisant de lui un objet à la fois contemplatif et collectionnable. Le succès de l’auteur est exacerbé par la sacralisation de son œuvre.

Nous allons nous intéresser plus précisément aux éditions littéraires, notamment aux classiques étudiés à l’école. Dans la première partie, nous avons compris que le livre est un réceptacle de savoir, et c’est à juste titre que l’on parle de patrimoine littéraire. Christiane Chaulet Achour, professeure de littérature, affirme : « Le patrimoine induit héritage et transmission. Cela oblige, lorsqu’on veut choisir un corpus pour des programmes de littérature, à ne pas céder au coup de cœur du dernier roman ou du dernier recueil de poèmes, mais à s’appuyer sur des œuvres qui ont déjà acquis patine et légitimité. »21. Ainsi, dès le collège, nous lisons des œuvres très datées.

Le premier éditeur de formats de poche en France est Le Livre de Poche. Les premiers ouvrages de cette collection paraissent en février 1953 et coûtent deux francs (soit 0,30 € aujourd’hui). Le Livre de Poche accompagne l’essor de la scolarisation et stimule la démocratisation de la lecture, contribuant ainsi à sa « désacralisation » (leur propre mot). La maison d’édition affirme qu’elle « contribue à la transmission de multiples savoirs ainsi qu’à la préservation de notre patrimoine culturel »22. Pour des raisons d’accessibilité, de prix bas ou de disponibilité en librairie, c’est généralement à travers ces éditions brochées que nous découvrons ce patrimoine. Ces éditions, ainsi que les œuvres littéraires qu’elles contiennent, sont souvent, dans l’imaginaire collectif, associées au contexte scolaire. Cependant, l’utilisation de papier à bas coût, de marges réduites et de texte dense, avec peu d’espace pour respirer, crée une expérience de lecture « pauvre ». Ces ouvrages dits « éco » peuvent rapidement finir à la poubelle et susciter un certain désintérêt. Ainsi, cette approche standardisée et économique du livre, bien qu’efficace pour diffuser le savoir, peut paradoxalement nuire à la transmission culturelle. En se détachant de la dimension esthétique et sensorielle propre aux beaux livres, elle contribue parfois à un désintérêt ou encore une rejet de la lecture et de la littérature. Ce phénomène souligne la nécessité de repenser la matérialité du livre, afin de concilier accessibilité et désirabilité, et d’assurer une transmission culturelle durable et engageante.

Lors de mon échange avec Olivier Gadet23, j’ai découvert l’importance qu’il accorde à l’artisanat dans ses éditions. Embaucher de la main-d’œuvre coûterait trop cher, ce qui irait à l’encontre de son désir de créer des livres accessibles à tous, donc contre tout attente, c’est lui la main d’œuvre. Seul dans son atelier qui est aussi son chez-lui, il découpe et plie des centaines de papiers pour recouvrir ses livres et il aime le faire. Il travaille avant tout par passion, sans rechercher un profit financier. Selon ses propres mots, son projet est « un modèle économique foireux », la rentabilité économique n’est pas sa priorité. Cette démarche soulève une problématique : le fait de négliger la rentabilité peut poser la question du juste équilibre entre la valorisation de l’objet livre et subsistance de ceux qui les créent. Lors de mon échange avec lui, j’ai découvert que le contenu de ses éditions se compose principalement de textes et de pièces sélectionnés en fonction de sa propre sensibilité. Chaque ouvrage reflète une part intime de ses goûts et de ses inspirations, qu’il souhaite transmettre à son lectorat. Cette démarche éditoriale personnelle souligne l’importance qu’il accorde à l’authenticité des œuvres qu’il publie. Il ne s’agit pas seulement de diffuser des livres, mais de créer des objets culturels porteurs de sens, capables de résonner avec ceux qui les découvrent.

L’ouvrage Le Château24, s’inspire de l’ostentation et des codes des livres du XXe siècle tout en les réinterprétant avec une touche contemporaine. Ce livre (Figure 14), consacré à l’histoire du restaurant Le Chateaubriand, repose sur une série d’entretiens avec cent personnes. Sa conception graphique a été réalisée par Helmo, avec des photographies de Benjamin Malapris, et son impression a été confiée aux ateliers Les Deux-Ponts, en un tirage limité de 2000 exemplaires. Au format de 12 × 19 cm, l’ouvrage compte 440 pages et adopte des caractéristiques proches d’un livre de littérature classique de luxe : couverture en cuir, papier écru, impression noir sur blanc, et dorure à chaud. Toutefois, certains détails lui confèrent une esthétique plus contemporaine. La tranche rouge foncé évoque les livres classiques, mais la première de couverture abandonne les cadres vernaculaires à la grotesque typiques au profit d’un personnage rétro. Le traitement graphique de ce personnage, son positionnement, ses proportions et son style de trait, lui donne un aspect contemprorain. Les rubans signets, habituellement associés aux éditions de luxe, sont présents, mais dans des couleurs fluorescentes, ce qui ancre l’objet dans une temporalité actuelle. Les pages de garde collées suivent la même logique, jouant sur un contraste entre tradition et modernité. La jaquette, elle, se distingue par sa forme de coffret, inhabituelle dans ce contexte. Elle arbore un visuel photographique dont le traitement d’image évoque l’usure, ajoutant une dimension nostalgique mais subversive. À l’intérieur, la mise en page respecte certains codes classiques : les titres de chapitres et la pagination apparaissent en haut de page, un choix typique des romans mais moins fréquent pour un ouvrage documentaire. Cependant, des éléments graphiques disruptifs viennent bousculer ces conventions, comme les visages des personnes interviewées intégrés aux blocs de texte, créant des habillages originaux et des décalages visuels. Ainsi, Le Château joue habilement avec les codes du design éditorial traditionnel, tout en les transformant pour offrir une expérience graphique et narrative unique qui honore les livres oubliés dans les bibliothèques de nos grand-parents.

Rééditer un classique, c’est participer activement à la transmission d’un patrimoine. Cela permet à l’œuvre et au livre de ne pas tomber dans l’oubli ni de périr. Les rééditions permettent aussi de s’approprier l’œuvre en adaptant le design du livre à l’époque où il sera vendu.

Little Women de Louisa May Alcott25, publié en 1868-1869 (Figure 15), illustre bien cette évolution à travers ses rééditions successives. Les premières éditions26, sobres et fonctionnelles, étaient conçues avec des couvertures rigides en tissu bordeaux. L’apparence de cette édition privilégiait la fonctionnalité plutôt que l’esthétique, qui ne semble pas avoir été envisagée. Le livre, de grand format, était probablement conçu de manière peu ostentatoire pour réduire les coûts de production à une époque où son succès commercial était encore incertain. La réédition de 188027 (Figure 16), adopte une couverture verte avec des dorures et une typographie plus raffinée, marquant un effort pour valoriser l’apparence du livre. En 1950, Nelson Doubleday propose une édition28 destinée aux jeunes lecteurs (Figure 17), avec des illustrations contemporaines et des couleurs vives telles que le jaune, le bleu et le gris, qui évitent un aspect vieillot et donnent une fraîcheur moderne à l’édition, rendant l’œuvre plus ludique. Enfin, la réédition de 201829 (Figure 18) par une maison d’édition américaine, transforme Little Women en objet de collection : reliure en cuir rose, dorures, motifs floraux et tranches dorées. Cette édition est un simulacre rétro. Par sa taille imposante et son poids conséquent, ce livre n’est pas pensé pour être emporté partout. Sa présence en fait un objet destiné à rester chez soi, idéalement dans un espace dédié. Conçu pour être davantage contemplé que transporté, il trouve naturellement sa place sur une étagère ou une table basse où il pourra être remarqué. Chaque réédition témoigne ainsi de l’évolution du livre, passant d’un support fonctionnel à un objet de mise en valeur, révélant les différents usages et statuts qu’une œuvre classique peut adopter au fil du temps.

Par ailleurs, Barnes & Noble propose une autre approche intéressante dans ses rééditions de classiques. Elle parvient à créer de beaux objets, avec des couvertures en cuir durables, tout en maintenant des prix accessibles. Par exemple, sa collection « B & N Collectible Editions » se distingue par des ouvrages au format poche, ornés de motifs élégants, disponibles pour environ 10 € par livre. Ces éditions combinent esthétique et praticité : leur coût attractif permet de posséder de jolis objets, tout en rendant la lecture agréable grâce à un format facilement transportable.

Rééditer des textes classiques passe souvent par le prisme de la littérature jeunesse. Celle-ci se divise en deux catégories principales : d’une part, la littérature jeunesse destinée aux jeunes lecteurs, où la première impression visuelle joue un rôle essentiel pour les attirer ; d’autre part, la littérature jeunesse pour adultes, qui cherche à éveiller la nostalgie. Cette dernière peut également prendre une dimension de collection, comme l’illustre Les Contes de Perrault illustrés par l’art brut, publié par les Éditions Diane de Selliers30 (Figure 18). Cette édition reliée dorée mais contemporaine, au format 24,5 x 33 cm et accompagnée d’un coffret, est proposée à 250 €. Conçu pour être conservé et transmis, ce type de livre s’imagine aisément comme un cadeau destiné à un adulte, qui pourrait à son tour le transmettre de génération en génération. Cette solution permet de réconcilier les adultes avec la littérature classique, mais d’autres approches visent à captiver un public plus jeune. Par exemple, Alice au pays des merveilles, publié par la maison d’édition Oxymore31, adopte un format habituellement réservé aux bandes dessinées, offrant ainsi une matérialité différente et attrayante (Figure 19). L’ouvrage se distingue par une couverture rigide avec une impression Pantone dorée et un cadre vernaculaire, lui conférant une touche élégante. Il est illustré par Loputyn, dont le style doux, onirique, aux couleurs délavées et aux traits légers, transporte le lecteur dans une interprétation visuelle unique et contemporaine de ce classique. À l’intérieur, la mise en page a été pensée pour rendre la lecture accessible et agréable. De larges marges entourent les blocs de texte, évitant tout aspect intimidant. Des illustrations ponctuelles jalonnent le récit, tandis que certaines parties du texte sont mises en valeur par une typographie de taille et de couleur différentes, rendant l’expérience de lecture dynamique. Cette édition parvient à renouveler une œuvre classique en l’inscrivant dans le présent, tout en conservant une touche raffinée grâce à ses finitions dorées.

Olivier Gadet est un éditeur qui aime publier de beaux textes littéraires dans des livres contemporains. En outre, il m’a confirmé qu’il avait un goût pour déjouer les règles. Selon lui, les conventions sont là pour à être contournées. J’ai analysé les couvertures et les mises en page des éditions appartenant aux collections Rouge-Gorge et Cosaques32. Pour Cosaques, le titre du livre se situe sur la quatrième de couverture (Figure 21) (choix inhabituel et peu conventionnel dans l’édition), tandis que la première contient un visuel (Figure 20). Pour Rouge-Gorge, l’originalité réside dans un paragraphe supplémentaire placé en bas de la couverture, en typographie plus fine (Figure 22). Ce texte, bien qu’invisible de loin, se lit aisément de près, incitant le lecteur à interagir avec le livre. La mise en page varie d’une édition à l’autre et même d’un passage à l’autre : dans les deux collections, on retrouve parfois du texte en mode paysage ou des typographies de grande taille mêlées à des caractères plus petits. D’autres pages présentent des blocs de texte avec des marges irrégulières, souvent décentrés, offrant une expérience de lecture unique. Cette approche diffère des éditions littéraires classiques, où l’interlignage, la taille des caractères et le sens de lecture sont standardisés. Selon l’édition, la numérotation des pages est présente ou non, mais si elle l’est, elle n’est jamais anodine et fait partie du jeu du graphiste. Par exemple, dans Centurie33, la numérotation est écrite en toutes lettres sur la page de gauche, et le nombre de la page actuelle s’ajoute à celui de la page précédente (Figure 23). Ici, le graphiste rythme la lecture en variant la mise en page, invitant le lecteur à rester attentif et engagé. Des illustrations ou images en bichromie interrompent parfois les pages de texte. Le designer joue donc davantage sur le texte, le rythme, les images et les détails d’impression que sur l’usage de la couleur, qui reste discrète.

L’industrialisation a transformé le livre en un objet largement diffusé, mais cette démocratisation s’est accompagnée d’une standardisation qui a parfois réduit sa valeur perçue. Face à cette banalisation, le design éditorial offre des solutions pour réenchanter le livre et lui redonner sa place en tant qu’objet de désir, de transmission culturelle et de collection. En mobilisant la notion d’ostentation, il devient possible de revaloriser le livre non seulement comme support de savoir, mais aussi comme œuvre esthétique et patrimoniale, capable de susciter le goût de la bibliophilie.

Pour atteindre cet objectif, s’offre comme possibilité le travail de la forme et/ou des matériaux. La forme, par des choix de mise en page audacieuses, des formats atypiques ou des éléments graphiques innovants, pour surprendre et captiver le lecteur. Les matériaux, qu’il s’agisse de papiers de qualité, de dorures, de reliures soignées ou de textures spécifiques, renforcent l’expérience sensorielle et visuelle, rendant le livre attrayant et digne d’être conservé. Ces éléments, combinés avec une réinterprétation des codes ostentatoires du passé, éveillent également une certaine nostalgie. Cette dernière, en ravivant des souvenirs ou des émotions liées aux beaux livres d’autrefois, peut susciter un intérêt renouvelé pour les ouvrages imprimés.

Ainsi, le design éditorial agit comme un levier puissant pour transformer le livre en un objet désirable et collectionnable. En associant esthétique, matérialité, innovation et un clin d’œil à l’héritage artisanal, il suscite le plaisir de posséder des ouvrages uniques et donne envie de les collectionner. Ce réenchantement dépasse la simple apparence, en faisant du livre un objet qui éveille la curiosité, enrichit l’expérience de lecture et réactive un lien émotionnel avec le patrimoine littéraire.

À travers cette démarche, je peux me considérer comme une designer artisan et esthète. J’apprécie particulièrement le féérique, le vernaculaire, le travail des formes et l’exploration des savoir-faire, notamment la reliure. Ce qui m’attire, c’est ce qui évoque la nostalgie et donne envie de posséder et de chérir cet artefact : le livre.

Rencontre avec Olivier Gadet, éditeur des Éditions Cent Pages

Dans vos éditions, le graphisme est confié à Philippe Millot. Toutefois, participez-vous également au processus créatif en y apportant votre propre contribution ?

Oui, j’en fais un peu. Parfois avec lui, parfois sans lui. Parfois, je considère que ce que je fais, c’est-à-dire essayer de trouver des trucs, des façons de fabriquer, des matériaux, etc., ça peut faire partie d’une activité graphique, disons. Mais je ne maîtrise pas du tout les logiciels de mise en page. Je m’en tiens un peu à l’écart. Est-ce que tu veux que je te raconte l’histoire de ce petit bout de livre que tu as dans les mains ? C’est un petit bout de livre qui s’appelle Céleste par Marcel Proust. On doit connaître son nom du début du XXe siècle en France. Il a écrit une somme qui s’appelle À la Recherche du Temps Perdu. Ça, c’est un tout petit bout parce que À la Recherche du Temps Perdu, c’est 8 ou 9 volumes. Je vais t’expliquer pourquoi j’aime bien aller dans les imprimeries.

Est-ce que ce sont des chutes ?

Oui, tu as compris. Le livre que j’ai à faire à l’origine, c’est celui-là. Et puis à l’imprimerie, je comprends assez vite que leur machine est trop grande, elle est faite de telle façon qu’ils vont l’imprimer sur un format plus grand et ensuite couper. Alors moi, je me suis dit que je vais me servir de ce format plus grand, ce qui fait que là, tu as deux livres. Ça m’est arrivé plusieurs fois de faire des livres comme ça en me servant d’un excès de format.

Votre réflexion s’inscrit-elle dans une démarche écologique visant à limiter le gaspillage de papier ?

Non, si tu veux fabriquer un livre comme ça, comme celui-là, à ce format-là, seul, ce n’est pas possible. Donc ça lui permet d’exister.

Comment sélectionnez-vous les papiers pour vos éditions ?

Un des trucs que j’aime le mieux, c’est de détourner quelque chose. Par exemple, ce papier-là qu’il y a sur le Chekhov, ce n’est pas du tout, du tout, du tout un papier pour l’impression. C’est un papier nappe, c’est une nappe. Donc ça, par exemple, ça me plaît beaucoup. Ce que j’aime bien aussi, c’est des papiers très quelconques, très simples, bon marché. Les papiers blanchis je n’aime pas tellement. En fait, il y a aussi ce que les gens appellent du papier glacé, ce qui est du papier couché, c’est-à-dire qu’ils mettent une couche par-dessus tout ça qui leur donne un aspect un peu satin, ou je sais pas, moi j’aime pas bien ça. Non, c’est en général là-dessus qu’on imprime les livres d’art, les livres de photographie.

Quelle est la place de l’artisanat dans votre processus de création ? Travaillez-vous avec des ateliers spécifiques ?

Je fais des bricoles, c’est-à-dire le pliage des jaquettes, la pose des jaquettes, etc. Ça me permet de faire des choses que je ne pourrais pas faire si je les faisais dans le commerce. C’est-à-dire que le livre de Tchekhov est vendu 15 euros. Si jamais je demandais à des gens de s’occuper de ça… Il faut plier, replier, re-replier. Il faut ensuite mettre la couverture là, à l’intérieur. C’est pas de la tarte, quoi. C’est-à-dire que, c’est pas que ça soit vraiment très compliqué, mais c’est très long. Donc si je faisais faire ça dans une entreprise, quelle qu’elle soit, il faudrait que je paye le temps de travail. Et il n’y en a plus trop, des boîtes qui font ça. Mais comme moi j’ai une intention particulière à la fabrication, je le fais. Parce que si j’avais beaucoup d’argent, ou si je vendais mes livres très très chers, oui, je pourrais essayer de trouver quelqu’un pour le faire. Mais ce n’est pas le cas.

Vous proposez des livres à des prix accessibles, malgré une attention importante à la qualité. Comment parvenez-vous à équilibrer coûts de production et contraintes budgétaires ?

Je veux faire des livres pour les gens qui achètent des livres qui ne sont pas forcément très chers, quoi. J’arrive à faire des livres à 15 euros, à 20, à 60. Donc ça signifie qu’il y a une partie des choses que je fais moi-même, ou des solutions que je trouve, en allant dans des imprimeries. J’ai beaucoup travaillé dans les vingt-cinq dernières années, à fabriquer des choses pour des commanditaires, quoi, comme des musées, le ministère des Affaires étrangères, etc.. Ça m’a permis de faire mes livres par ailleurs, qui doivent plus ou moins s’équilibrer entre ce que j’ai dépensé et ce que j’ai vendu, mais ça ne m’aurait pas permis de me payer ou de payer qui que ce soit d’autre. Donc là, maintenant, comme j’ai bien travaillé, beaucoup travaillé, je suis un petit peu en roue libre, je peux continuer à faire à peu près ce que je veux faire sans me soucier de me payer ou pas. Mais sinon, non, je crois que c’est, comment ils disent « un modèle économique un peu foireux ». Mais faire ce que je fais pour de l’argent, ce serait complètement idiot, je n’y arriverais pas.

À vos yeux, qu’est-ce qui fait qu’un texte ou des images méritent d’être publiés ?

Ça me plaît. Il y a un lien entre des livres que j’ai déjà faits, il y a des auteurs que j’aime bien, il y a des formes littéraires que j’aime bien, il y a un ton, presque une musique.

Comment le ressentiriez-vous si certains acheteurs se procuraient vos livres pour leur aspect esthétique, parfois sans les lire ?

Tant pis pour lui. On me disait toujours, oui, c’est beau, c’est beau, puis Il y en a marre quoi... Parfois, dans les salons, les étudiants graphistes, regardent le livre, ils voient la couture, ah oui, c’est super, etc., ils s’intéressent à des choses comme ça, et puis t’as pas l’impression que ce qu’il y a à l’intérieur ou le texte ou le contenu puisse les intéresser. C’est pas grave, tant pis, c’est une porte pour rentrer. Après, moi, je leur disais, c’est des livres qui sont intéressants à regarder et beaux à lire. J’aurais dû dire, c’est des livres qui sont intéressants à lire et beaux à regarder, et moi, j’ai renversé le truc. Le contenu des livres, il est à la hauteur de ce que l’on voit en apparence.

En ce qui concerne la mise en page, on observe souvent un certain dépassement des conventions. Je suis curieuse de comprendre les motivations et le processus derrière ces choix.

Oui, les conventions, est-ce qu’elles sont pas faites pour être défiées, d’une manière générale ? Est-ce que c’est pas aussi intéressant, voire plus intéressant de défier une convention plutôt que de la suivre. Alors, il faut la connaître, et je pense que Philippe, certainement, et moi, on connaît bien les règles. Ce qui nous permet de les déjouer. Mais oui, ce qui m’est souvent arrivé, c’est que chez un imprimeur, on arrête une machine parce que l’imprimeur trouvait ça bizarre. Il me disait « mais j’ai jamais vu ça », et ça me faisait plaisir. Mais lui, il pensait que c’était une erreur ou un accident ou quelque chose à laquelle on n’avait pas fait attention alors que non, c’était volontaire. Par exemple, ça là, si tu regardes ça, c’est complètement crétin. On répète le chiffre. Des fois, c’est vraiment très tiré par les cheveux. Mais il y a quand même, à la base, quelque chose qui nous y a fait penser.

Qu’est-ce que vous essayez de provoquer chez le lecteur en déjouant ses règles ?

L’attention ? Le plaisir de création ? La séduction ? Il y a quelqu’un qui m’a dit un jour « Depuis que j’ai vu vos livres, je ne regarde plus les livres de la même façon. ». « Bien joué », je me suis dit si on arrive à ça. C’est qu’on se demande pourquoi les objets sont fabriqués de telle façon ? Pourquoi ils sont toujours tous à peu près fabriqués de la même façon standardisée ? Est-ce qu’on peut faire différemment ? Et pourquoi est-ce qu’on ne ferait pas différemment ?

Selon vous, à l’ère du numérique, l’avenir de la production de livres imprimés est-il menacé ?

Non, je pense que de toute façon, même dans le XIXe siècle, il y a des auteurs comme Stendhal, ils disaient qu’ils écrivaient pour une toute petite frange de la population. Et je pense qu’elle existera toujours, ne serait-ce qu’en réaction à tout ce qui se fait par ailleurs, qu’il y ait des gens qui vont continuer à aimer les bons objets, les bons livres et la lecture. Et ça ne changera pas. Le seul truc qui peut changer, c’est le pourcentage de la population qui s’y intéresse, « a Happy Few » ils disent en anglais.

20 minutes. « Rangement des livres : 20 idées déco pour vous inspirer ». 2023. URL : https : //maison.20minutes.fr/mm38558-idees-deco-ranger-livres/.

Achour, Christiane Chaulet. « Patrimoine littéraire et écrivaines francophones ». Le français aujourd’hui 163, no 4 (2008).

Alcott, Louisa May. Little Women. Boston Roberts Brothers, 1868.

Alcott, Louisa May. Little Women. Université de Cambridge, 1880.

Alcott, Louisa May. Little Women. Junior Deluxe Editions. Nelson Doubleday, 1950.

Alcott, Louisa May. Little Women and Other Novels. Barnes & Noble Collectible Editions. Barnes & Noble, 2018.

Bantjes, Marian. I Wonder. The Monacelli Press, 2010.

Barbier, Frédéric. La gloire de l’écrit : une histoire du livre, 2020. URL : https : //storiavoce.com/la-gloire-de-lecrit-une-histoire-du-livre/.

Benevent, Christine. Abécédaire insolite du livre ancien, 2023.

Benjamin, Walter. L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, 1935.

Benjamin, Walter. Paris, capitale du XIXe siecle : le livre des passages, 1939.

Berthier, Annie. « Naissance de l’écriture et de ses supports ». BnF Essentiels. Consulté le 2 décembre 2024. URL : http : //essentiels.bnf.fr/fr/livres-et-ecritures/histoire-du-livre-occidental/3b231290-d752-4b73-a473-05d123a47689-premiers-supports-ecrit-dans-antiquite/article/4f9fa24e-3709-4205-87db-762b87bf34b8-naissance-ecriture-et-ses-supports.

BnF Essentiels. « Le livre médiéval ». Consulté le 2 décembre 2024. URL : http : //essentiels.bnf.fr/fr/livres-et-ecritures/histoire-du-livre-occidental/827cc9bf-5a3e-4180-886b-9974538a24b0-livre-medieval.

Carroll, Lewis, et Loputyn. Alice au pays des merveilles. Éditions Oxymore, 2024.

Chaucer, Geoffrey, Edward Coley Burne-Jones, et Celine Lombardi. The Works of Geoffrey Chaucer : Now Newly Imprinted. Kelmscott Press, 1896.

Chevalier, François, et Stéphane Peaucelle-Laurens. Le Château. Entorse Éditions, 2024.

Delaunay, Jean. « Jugez un livre par sa couverture : dans le monde de la conception de couvertures de livres ». L’Observatoire de l’Europe (blog), 2024. URL : https : //www.observatoiredeleurope.com/jugez-un-livre-par-sa-couverture-dans-le-monde-de-la-conception-de-couvertures-de-livres_a27229.html.

« Historique du Livre de Poche », 2018. URL : https : //www.livredepoche.com/page/historique-du-livre-de-poche.

Le Bail, Marine. « L’amour des livres la plume à la main : Écrivains bibliophiles du XIXe siècle ». Rennes, 2021.

Manganelli, Giorgio. Centurie. Rouge-gorge. Cent Pages, 2015.

Mark, Joshua J. « Johannes Gutenberg ». Encyclopédie de l’Histoire du Monde, s. d. URL : https : //www.worldhistory.org/trans/fr/1-20945/johannes-gutenberg/.

Newton, Helmut. Baby SUMO. 10 000 vol. Taschen, s. d.

Perrault, Charles. Les Contes de Perrault illustrés par l’art brut. Diane de Selliers, 2020.

Pesce, Gaetano. Le temps des questions. Centre Pompidou, 1996.

Schmitz, Birgit. « Books ». Slanted, 2023.

Je tiens à exprimer ma gratitude à toutes les personnes qui m’ont accompagnée, de près ou de loin, dans la rédaction de cette note de synthèse.

Tout d’abord, je remercie mes professeurs : Audrey Balland, pour m’avoir guidée et aidée à approfondir ma compréhension du sujet, et Jérôme Bedelet, pour ses encouragements et sa disponibilité tout au long de ce projet.

Un immense merci à ma moitié, qui a été d’un soutien inestimable sur le plan émotionnel durant les moments difficiles, et à mes parents pour leur aide dans la relecture.

Enfin, je suis reconnaissante envers mes camarades de classe, avec qui j’ai pu partager cette expérience et prendre du recul dans les moments de doute.

1 Annie Berthier, « Naissance de l’écriture et de ses supports », BnF Essentiels, consulté le 11 décembre 2024.

2 CHRISTINE BENEVENT, Abécédaire insolite du livre ancien, 2023.

3 « Le livre médiéval », BnF Essentiels, consulté le 11 décembre 2024.

4 Joshua J. Mark, « Johannes Gutenberg », Encyclopédie de l’Histoire du Monde, s. d.,

5 Marine Le Bail, « L’amour des livres la plume à la main : Écrivains bibliophiles du XIXe siècle » (Rennes, 2021).

6 Frédéric Barbier, La gloire de l’écrit : une histoire du livre, 2020.

7 Propos tirés d’un article du Radical, s.d., s.p., et rapportés par Damase Jouaust dans son adresse « Aux bibliophiles », Paris, D. Jouaust, 1891, p. 17

8 Le Bail, « L’amour des livres la plume à la main : Écrivains bibliophiles du XIXe siècle ».

9 Birgit Schmitz, « Books », Slanted, 2023.

10 Annexe 1.

11 Le Bail, « L’amour des livres la plume à la main : Écrivains bibliophiles du XIXe siècle ».

12 Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siecle : le livre des passages, 1939.

13 Walter Benjamin, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, 1935.

14 Gaetano Pesce, Le temps des questions (Centre Pompidou, 1996).

15 Annexe 3.

16 Geoffrey Chaucer, Edward Coley Burne-Jones, et Celine Lombardi, The Works of Geoffrey Chaucer : Now Newly Imprinted (Kelmscott Press, 1896).

17 Jean Delaunay, « Jugez un livre par sa couverture : dans le monde de la conception de couvertures de livres », L’Observatoire de l’Europe (blog), 2024.

18 Annexe 2.

19 « Rangement des livres : 20 idées déco pour vous inspirer », 20 mintues, 2023.

20 Helmut Newton, Baby SUMO, 10 000 vol. (Taschen, s. d.)

21 Christiane Chaulet Achour, « Patrimoine littéraire et écrivaines francophones », Le français aujourd’hui 163, no 4 (2008).

22 « Historique du Livre de Poche », 2018, https : //www.livredepoche.com/page/historique-du-livre-de-poche.

23 Annexe 1.

24 François Chevalier et Stéphane Peaucelle-Laurens, Le Château (Entorse Éditions, 2024).

25 Annexe 5.

26 Louisa May Alcott, Little Women (Boston Roberts Brothers, 1868).

27 Louisa May Alcott, Little Women (Université de Cambridge, 1880).

28 Louisa May Alcott, Little Women, Junior Deluxe Editions (Nelson Doubleday, 1950).

29 Louisa May Alcott, Little Women and Other Novels, Barnes & Noble Collectible Editions (Barnes & Noble, 2018).

30 Charles Perrault, Les Contes de Perrault illustrés par l’art brut (Diane de Selliers, 2020).

31 Lewis Carroll et Loputyn, Alice au pays des merveilles (Éditions Oxymore, 2024).

32 Annexe 4.

33 Giorgio Manganelli, Centurie, Rouge-gorge (Cent Pages, 2015).