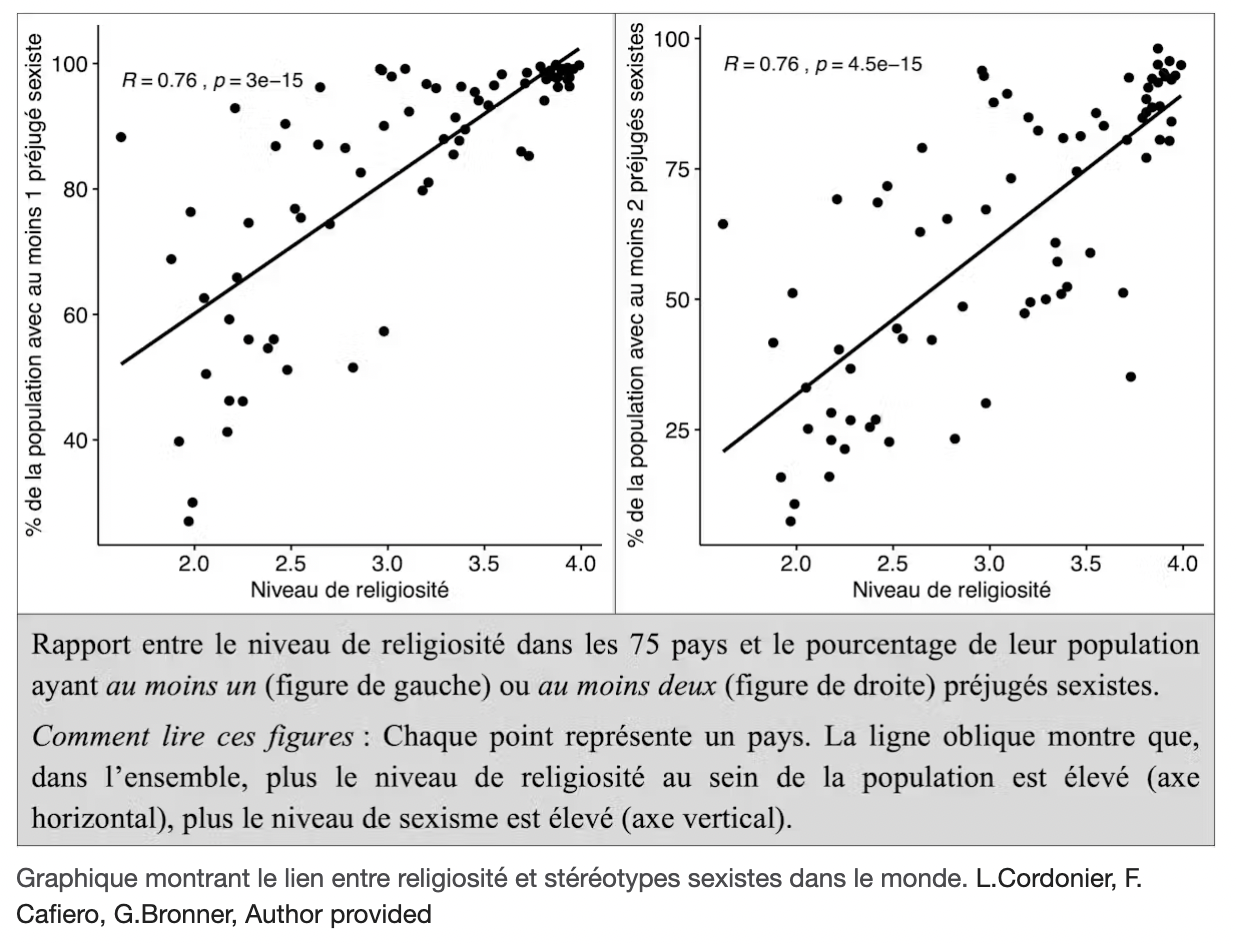

Figure 1 : Graphique montrant le lien entre religiosité et stéréotypes sexistes dans le monde. L.Cordonier,F.Cafiero, G.Bronner, Author provided

DN-MADe MENTION GRAPHISME

Design éditorial supports multiples

Lycée Argouges, Grenoble

Note de synthèse DN-MADe

Année 2024-2025

Le design graphique peut-il contribuer à la déconstruction des stéréotypes de genre pour accompagner un changement

sociétal ?

Les stéréotypes de genre

Anna Aulas

Sommaire

1. Stéréotypes de genre : une réalité persistante

1.a. Racines historique et ancrage des normes

1.b. Conséquences et enjeux des stéréotypes de genre

1.c. La théorie du genre : clés pour analyser et déconstruire les stéréotypes

2. Les médias puissants vecteurs de stéréotypes

2.b. L’individualisation de nouveaux médias, une nouvelle dynamique de stéréotypes.

3. Court-circuiter la transmission des rôles de genre traditionnels

3.a. Dénoncer et questionner les stéréotypes

3.a.1. Narcissister : une confrontation radicale et provocante

3.a.2. But I’m a Cheerleader : une satire des stéréotypes genrés

3.a.3. Barbara Kruger : détourner les outils médiatiques

3.b. Pour les enfants : construire sans biais, des dispositifs à l’œuvre

3.b.3. Chez les professionnels de l’enfance

3.c. Pour l’adulte : déconstruire les biais, un terrain à développer

Glosssaire

Sources : Larousse, CNRTL, https://www.clepsy.fr/glossaire-lgbtqia/

Biais

biais cognitif : distorsion dans le traitement d’une information, susceptible de fausser le raisonnement et le jugement.

Hétéronormativité

Ensemble des normes qui font apparaître l’hétérosexualité comme cohérente, naturelle et privilégiée.

Identité de genre

Perception intime qu’a un individu de son appartenance à un genre, indépendamment de son sexe biologique.

Intersectionnalité

Prise en compte du cumul de plusieurs facteurs d’inégalité ou de discrimination, génér. l’assignation à une origine raciale ou ethnique supposée, l’identité sexuelle et le milieu social.

LGBTQIA+

Sigle utilisé pour Lesbienne, Gay, Bisexuel-le, Trans(ou transgenre), Queer, Intersexe, Asexuel-le. Terme général souvent utilisé pour désigner la communauté dans son ensemble. Le « Q » peut également signifier « interrogation/questioning » pour les personnes en questionnement. « + » est destiné à inclure toutes les personnes qui s’identifient différemment des autres lettres.

Masculinité toxique

Ensemble de traits et de comportements traditionnellement associés à la masculinité qui valorisent la domination, la violence et le rejet de la vulnérabilité.

Médias

Procédé permettant la distribution, la diffusion ou la communication d’œuvres, de documents, ou de messages sonores ou audiovisuels (presse, cinéma, affiche, radiodiffusion, télédiffusion, vidéographie, télédistribution, télématique, télécommunication).

Non-binaire

Terme englobant différentes identités de genres qui sortent de la binarité homme-femme. La personne non-binaire peut s’identifier à la fois comme homme et femme, ou encore à ni l’un ni l’autre. En général, les personnes non-binaires préfèrent souvent qu’on utilise des pronoms neutres pour s’adresser à elles.

Norme

Règles, prescriptions, principes de conduite, de pensée, imposés par la société, la morale, qui constituent l’idéal sur lequel on doit régler son existence sous peine de sanctions plus ou moins diffuses. Synon. coutume, convenance, morale.

Patriarcat

Forme d’organisation sociale dans laquelle l’homme exerce le pouvoir dans le domaine politique, économique, religieux, ou détient le rôle dominant au sein de la famille, par rapport à la femme.

Rôle de genre

Ensemble des normes et des attentes de comportement que la société associe à une catégorie de sexe.

Socialisation

La socialisation est le processus d’intériorisation des normes et valeurs d’un groupe social ou d’une société qui disposent les individus à agir, à penser, voire à anticiper l’avenir, d’une façon particulière.

Stéréotypes

PSYCHOL., SOCIOL.

Idée, opinion toute faite, acceptée sans réflexion et répétée sans avoir été soumise à un examen critique, par une personne ou un groupe, et qui détermine, à un degré plus ou moins élevé, ses manières de penser, de sentir et d’agir.

IMPRIMERIE

[Sous la forme abrégée « stéréo »] Cliché métallique en relief obtenu, à partir d’une composition en relief originale (caractères typographiques, gravure, photogravure, etc.), au moyen de flans qui prennent l’empreinte de la composition et dans lesquels on coule un alliage à base de plomb.

Abstract

Gender stereotypes continue to shape society, deeply influencing identities, behaviours, and opportunities.

My research explores how design can play a key role in breaking down internalised gender stereotypes to support societal transformation towards greater equality. By analysing the historical and cultural origins of stereotypes and the mechanisms that sustain them, it highlights their impact on individual paths and social dynamics.

The study pays special attention to media, which act both as powerful channels for gendered representations and as potential spaces for reinvention. At the same time, it examines educational initiatives and creative approaches aimed at questioning, dismantling, and reshaping gender norms to free current and future generations from these limiting biases.

Based on theoretical reflections, references in art and design, and concrete examples, this paper shows how graphic design can be used to betray stereotypes, help adults free themselves from gendered expectations, promote freer identities, and encourage the transmission of values free from gendered constraints across generations.

Préambule

Ma thématique s’est dégagée d’une réflexion féministe globale et d’interrogations constantes sur les inégalités de genre. Depuis ma première année, j’ai exploré cette problématique à travers différents prismes notamment en me penchant sur l’oppression de la figure féminine. J’ai vécu un moment déterminant, l’expérience de la garde d’enfants. J’ai constaté de manière frappante les différences d’éducation entre une petite fille et un petit garçon : leurs chambres, leurs jeux et leurs livres. Cette thématique s’est imposée comme un choix répondant à mes questions personnelles. Elle m’offre l’occasion d’approfondir mes recherches tout en observant mes propres stéréotypes. Ainsi, de mieux comprendre ces enjeux actuels et fondamentaux de notre contemporanéité.

À l’issue des ces premières années d’étude du design graphique, je me définis comme ayant une position plus orientée vers le design esthète marqué par un travail attentif à la couleur, la forme, la composition et leur harmonie. Mais également une position de designer médiateur en utilisant le design comme un outil pour appréhender des problématiques complexes et favoriser les interactions. Cette définition reste en construction et reflète une étape de mon parcours, plutôt qu’une vision définitive de ma pratique.

« Le rose pour les filles, le bleu pour les garçons » : cette association semble si ancrée dans les esprits qu’elle passe souvent pour une évidence. Les pratiques marketing en ont presque fait une vérité générale, mais alors d’où vient-elle ?

C’est ce que l’on appelle un stéréotype de genre c’est-à-dire une idée simplifiée communément partagée. On pourrait croire que cette idée reçue est simplement naïve et inoffensive mais elle impose un rôle et des attentes drastiques dès le plus jeune âge.

Les stéréotypes de genre façonnent nos vies, profondément ancrées dans l’histoire, ils influencent aussi bien nos comportements que nos trajectoires personnelles et professionnelles.

Le design dans sa définition la plus large se distingue de l’art par sa vocation à répondre un besoin, une commande, à être utilisé. Chaque choix fait par un designer, qu’il s’agisse d’une typographie, d’une palette de couleurs, ou d’une mise en scène, porte une signification et un impact. Ainsi, il a la capacité soit de renforcer les stéréotypes en perpétuant des normes établies, soit de les déconstruire en les repensant et en proposant des alternatives.

Nous pouvons alors nous demander dans quelle mesure le design graphique peut contribuer à la déconstruction des stéréotypes de genre pour accompagner un changement sociétal ?

Nous interrogerons donc les mécanismes de créations et de transmissions de ces stéréotypes. Puis nous examinerons leurs évolutions dans les médias. Enfin, nous nous pencherons sur leurs remises en questions et ses outils.

Les stéréotypes de genre et la classification du rôle de genre prennent racines dans des constructions sociales anciennes ancrées dans l’histoire. Cependant, elles n’ont pas toujours été les mêmes.

Dans les sociétés chasseurs-cueilleurs, les activités étaient complémentaires : les hommes chassaient et les femmes cueillaient. Deux rôles essentiels à la survie du groupe et donc valorisés de façon équitable. Dans ces communautés, il n’y avait pas d’accumulation de richesse ni de transmission de patrimoine matériel. Cela empêchait la mise en place d’une hiérarchie basée sur la possession et le contrôle des valeurs. Puis, avec la sédentarisation et le concept de propriété privée, les sociétés se réorganisent autour du patriarcat (les hommes sont associés à la force physique et à la défense des terres). De cette évolution, découlent les normes binaires et la hiérarchisation des rôles de genre. Aux hommes est attribué le rôle productif et aux femmes la procréation et les tâches domestiques. Depuis, cette binarité est devenue la norme : “un système patriarcal fort et profondément enraciné qui fait que les inégalités sont institutionnalisées et qui les transforme en différences.”1

À l’époque, l’argument de la supériorité physique des hommes pouvait être légitime par la nécessité naturelle de se défendre en protection des agressions extérieures (animaux, clans etc..). Toutefois, dans nos sociétés modernes, la force physique n’est plus un critère déterminant à la survie, il est légitime d’interroger sérieusement ces normes qui ne sont plus “justifiables”. Les inégalités persistantes sont seulement la perpétuation de normes sociales devenues obsolètes.

Les institutions religieuses renforcent ces rôles genrés stricts. Dans plusieurs textes sacrés, les femmes sont associées aux qualités liées à la maternité, la pureté, la soumission. Tandis que les hommes sont représentés comme des figures de pouvoir, de protection, de force. Des études ont examinées la corrélation entre religion et stéréotypes (Figure 1). Les textes religieux ont influencé les systèmes juridiques et ont durablement ancré les inégalités de genre dans la culture continuant ainsi d’alimenter les représentations collectives.

Certains stéréotypes ancrés dans la culture sont exclusivement issus de constructions historiques, puis de procédés marketing et non de faits objectifs. L’exemple du bleu et du rose illustre parfaitement ce phénomène. Au départ par conviction religieuse, le bleu est associé aux filles en référence à la couleur des vêtements de la Vierge Marie. Le rose, nuance de rouge, symbole de force et de masculinité,est attribué aux garçons. Puis au 19eme siècle, avec la bourgeoisie, ces attributions de couleur ont progressivement évolué jusqu’à s’inverser, grâce au progrès et l’arrivée de colorants textiles artificiels. Au 20e siècle,l’émergence de la publicité et du marketing, outils du commerce capitaliste, ont exponentiellement transformé ces attributions, jusqu’à devenir des normes. Ces stéréotypes normés sont donc forgés par des techniques commerciales artificielles, et non par des éléments tangibles et concrets.

Pour illustrer la diversité des stéréotypes de genre, nous retrouverons en (Figure 2) une grille issue de l’ouvrage “Sexe et stéréotypes dans les médias”2. Elle donne des exemples de différentes caractéristiques et des rôles attribués aux hommes et aux femmes dans les années 2000.

La socialisation est un processus d’apprentissage qui permet à un individu de s’adapter et de s’intégrer à son environnement social, pour vivre en groupe. Ce processus débute dès la naissance et constitue la socialisation primaire, où la famille et l’école jouent un rôle central. La socialisation secondaire concerne l’adulte et implique de nouveaux agents, tels que le travail ou la vie conjugale. Ces différentes étapes reposent sur une multitude d’acteurs et de contextes, comme les pairs, les institutions, les structures étatiques, les médias et la culture, qui participent collectivement à la construction des stéréotypes, sans qu’aucun ne puisse être isolé comme origine.

Les stéréotypes intériorisés durant la période de socialisation de l’enfance à l’adolescence, ont des conséquences non négligeables sur les choix de carrière et la vie personnelle. Le sport, les jouets, les vêtements, la littérature jeunesse, les dessins animés, les activités extra scolaires, les traditions familiales, tous participent à façonner la perception que les enfants se construisent de leur monde. Cependant, ce sont principalement les comportements des adultes qui les entourent et jouent un rôle déterminant dans cet apprentissage, car les enfants prennent exemple sur leur entourage et les personnes qu’ils admirent.

Cette dynamique de socialisation genrée dès la naissance est le point de départ de mon expérimentation plastique (Figure 3 et annexe). Une affiche qui représente visuellement les attentes genrées que les parents peuvent projeter sur leurs enfants. Ici, un bébé dont le sexe est indistinguable, entouré d’adjectifs genrés reprenant les codes graphiques qui y sont associés. L’objectif est de montrer que ces projections genrées sont imposées avant même que l’enfant ait sa propre identité. Ce qui souligne le caractère arbitraire et risible d’enfermer les individus dans des catégories prédéterminées.

Nous nous intéresserons particulièrement à l’exemple des jouets qui permettent de développer des qualités et des compétences. Ces objets occupent une place significative dans la socialisation de l’enfant. Dès leurs plus jeunes âges, ils sont confrontés à une catégorisation genrée des jouets, dictée par le marketing. Pendant longtemps, et encore aujourd’hui, les pratiques commerciales insinuent qu’un jouet est destiné davantage à un sexe qu’à un autre (couleurs, mises en scènes publicitaires). Il en résulte une problématique, « une sorte de situation où la moitié des enfants jouent avec un jouet particulier et développent des compétences, des capacités et des qualités, puis l’autre moitié des enfants jouent avec un ensemble de jouets différent et apprennent un ensemble de compétences, de qualités et de capacités différentes »3. Du côté des filles, elles sont encouragées par les acteurs extérieurs vers des objets associés à la sphère domestique et à l’apparence : poupées, cuisines miniatures, jeux de maquillage, tête à coiffer etc. Les garçons eux sont poussés vers des activités de construction, de compétition ou de technique : les camions, les robots, les légos techniques ou les armes en plastique. Les “jouets pour filles” les socialisent vers le “care” (prendre soin), la douceur et l’empathie tandis que les compétences développées par les garçons sont la logique, la force, la créativité.

La photographe sud-coréenne JeongMeThe révèle la puissance marketing en exposant la binarité ultra stéréotypée des jouets dans son projet The pink and blue project4 (Figure 4) une série de photos réalisée entre 2005 et 2015. Elle révèle à quel point la consommation genrée est imposée dès le plus jeune âge, transformant ainsi les couleurs/objets en marqueurs d’identité. À travers l’accumulation visuelle, l’artiste critique l’uniformité imposée par les standards et le façonnage du rôle de genre.

Les parents jouent le premier rôle dans le choix des jouets, en posant ou non des barrières. Nous constatons5 que les interactions des enfants avec les jeux non « attribués » à leurs sexes ne sont pas forcément interdites par les parents mais ils vont moins s’y intéresser tandis que l’enfant prend les interactions comme une validation. D’après des études menées sur les interactions des parents avec leurs enfants lorsqu’ils jouent avec des jeux qui ne sont pas “destinés” à leurs genres, les parents sont plus sévères (particulièrement les papas) envers les garçons avec une “crainte de l’homosexualité”.

Cette socialisation binaire et inégalitaire a de réels impacts sur le développement d’un enfant et ses futurs choix. Par exemple, l’orientation scolaire et professionnelle. Les statistiques montrent qu’en France, les filles sont sur-représentées dans les filières liées aux soins ou à l’éducation, les garçons dominent dans les secteurs scientifiques et techniques. Ces données révèlent des inégalités économiques car les secteurs du soins et des services sont souvent moins bien rémunérés que les secteurs techniques et scientifiques. De plus, les femmes restent sous-représentées dans les postes de direction et les professions à hautes responsabilités, où les hommes prédominent. Ces inégalités professionnelles sont souvent perçues comme une “extension naturelle” des rôles de genres.

La lutte contre les stéréotypes de genre et leurs impacts sur l’orientation professionnelle dépasse les simples choix individuels : elle touche à des enjeux fondamentaux pour la société. Comme l’exprime ce passage :

« Un enjeu pour la démocratie, pour l’égalité entre les femmes et les hommes. L’égalité sociale, professionnelle, économique entre les femmes et les hommes ne se fera pas sans une mixité des activités professionnelles, c’est-à-dire une dé-sexuation des savoirs et des compétences ;

Un enjeu économique : le monde du travail ne peut pas raisonnablement fonctionner sur une spécialisation sexuée des compétences. Dans certains secteurs professionnels, le vivier de recrutement n’est quasiment composé que d’hommes ou de femmes ;

Un enjeu de liberté pour les filles et les femmes, comme pour les garçons et les hommes. La banalisation de la mixité des métiers et des fonctions professionnelles, et donc en amont de l’orientation, permettra aux jeunes de se projeter dans un espace du possible non limité par les normes et rôles de sexe. Cela démultipliera leur possibilité de création de soi. Leur destin ne sera plus prescrit par le fait d’être fille ou garçon. »6

Ces pressions sociales imposent des attentes genrées et des normes strictes, entravent la liberté individuelle et par ce biais réduisent la diversité. Elles conditionnent les choix et comportements des individus. Cela peut ainsi restreindre leur épanouissement personnel en les empêchant d’être pleinement elles-mêmes. Pour conclure, ces dynamiques renforcent les inégalités et limitent le développement d’une société plus inclusive et équitable.

Il est essentiel de s’intéresser et de comprendre la théorie du genre, un outil fondamental pour déconstruire les normes intériorisées. Cette théorie analyse le genre comme une construction sociale et culturelle et non comme une réalité biologique et naturelle. Elle distingue le sexe (les caractéristiques biologiques) et le genre (les attentes et rôles induits du masculin et du féminin). Elle démontre que les normes de genre varient selon les époques et les cultures, ce qui souligne leur caractère artificiel.

Parmi ces textes fondateurs Gender Trouble : Feminism and the Subversion of Identity7. Dans son livre, Judith Butler expose une réflexion sur la construction sociale du genre elle critique la “vision essentialiste” et présente le genre comme une expréssion naturelle du sexe biologique “Supposer que le genre est un système binaire revient toujours à admettre le rapport mimétique entre le genre et le sexe où le genre est le parfait reflet du sexe”7. Elle introduit le concept de performativité en expliquant que le genre n’est pas une caractéristique naturelle mais une performance, quelque chose que nous faisons par nos actions, nos comportements, nos apparences, sans même en avoir conscience. Elle parle alors de “stylisation sexuée de l’être”. Ces comportements répétés perpétuent les normes sociales préétablies et donnent l’illusion que le genre est inné.

Il est important d’intégrer le principe d’intersectionnalité, développé par Kimberlé Crenshaw, qui démontre que les expériences ne sont pas uniformes mais interagissent avec de multiples facteurs de discriminations (classe sociale, âge, orientation sexuelle, handicap). Ces axes d’oppressions se croisent et se renforcent mutuellement. Par exemple, une femme noire subit à la fois, les stéréotypes de genre et les préjugés raciaux, ce qui affecte différemment sa trajectoire professionnelle ou sociale, plus qu’une femme blanche. Cette approche enrichit l’analyse et démontre que les normes de genre sont inséparables des autres dynamiques de pouvoir et d’inégalités.

La critique des binarités de genre s’accompagne d’une reconnaissance croissante des identités non-binaires et des luttes soutenues par la communauté LGBTQIA+. Ces mouvements sociaux et leurs affirmations révèlent la non exhaustivité des catégories homme/femme pour représenter la diversité des expériences et identités de genre. Ces luttes sont fondamentales dans cette remise en question. Elles revendiquent des droits et interpellent directement les institutions qui reposent sur des normes binaires. Au-delà du cadre législatif, elles transforment les imaginaires collectifs, notamment grâce à leur représentation croissante dans les médias, la mode et l’art, reflétant une évolution vers une société plus inclusive. Cette progression suscite de nombreux débats et tensions : entre ouverture et résistance au changement. Ces revendications sont perçues par certains comme une remise en cause illégitime des traditions et cadres établies, totalement étanches à cette cause qu’ils ne comprennent pas et décrédiblisent régulièrement.

La publicité façonne la société par la répétition et ne donne d’autre choix que d’être vue, omniprésente dans les espaces publics et privés. Inconsciemment, nous l’assimilons au quotidien. Les médias s’appuient sur des représentations simplifiées et des normes déjà établies. Elle consolide l’image des rôles de genre traditionnels et les attentes sociales en véhiculant des cadres rigides qui limitent et façonnent les imaginaires, les orientant vers des comportements jugés “normaux”. Cela engendre une pression sur les individus, les poussant à se conformer à une image prédéfinie, qui ne tient pas compte des caractéristiques personnelles, telles que les traits de personnalité ou les aspirations.

L’histoire de la publicité regorge d’exemples de campagnes s’appuyant sur des rôles genrés caricaturaux, particulièrement au milieu du 20e siècle (Figure 5). Les femmes étaient fréquemment représentées dans des rôles domestiques, réduites à des stéréotypes de ménagères obsédées par la propreté ou la cuisine, souvent cantonnées à des rôles superficiels, les faisant passer pour des “cruches” dénuées de profondeur intellectuelle (exemple : publicité ketchup avec la phrase “même une femme peu le faire”).

Cindy Sherman est une artiste caméléon, reconnue pour sa capacité à se réinventer, jouant constamment avec les codes de l’apparence. Dans son travail de photographie, elle se met en scène en tant que sujet et objet et incarne une multitude de personnages et de rôles issus de l’imaginaire collectif. Dans sa série Untitled Film Stills (Figure 6) ses autoportraits revisitent les archétypes des années 1950-60, façonnés par le cinéma, la publicité et les médias de masse, comme la starlette blonde façon Marilyn Monroe ou la parfaite femme au foyer. Cette série brouille la frontière entre reproduction et critique et interroge par une saturation d’images, la construction des représentations fictionnelles et fantasmatiques.

Les hommes dans la publicité à la même période, sont présentés comme des figures dominantes, confiantes, viriles et compétentes. Cette représentation masculine véhicule l’idée qu’un homme doit être une figure d’autorité, financièrement et émotionnellement stable, et indifférent à ses émotions, devant afficher une image de force et de pouvoir à tout moment. Cette image de l’homme détachée de la sphère domestique, rarement associée à des tâches ménagères ou à la parentalité active, contribue à renforcer l’idée que la place de l’homme était en dehors de la maison, dans l’espace public et professionnel, là où il exerçait son pouvoir et son autorité. Par conséquent, ces stéréotypes de domination et d’indépendance masculine excluent toute forme de vulnérabilité et d’expression de sentiments, ils alimentent le concept de masculinité toxique.

À partir des années 70, les mouvements féministes ont initié une réflexion critique sur les représentations des rôles de genre dans les médias et les stéréotypes qu’ils perpétuent. Ces questionnements ont initié une remise en cause progressive des représentations figées. Aujourd’hui, bien que les stéréotypes de genre subsistent, des avancées notables ont été réalisées. Les publicités et les médias tendent de plus en plus à diversifier leurs représentations. Notamment grâce à des initiatives tel que La Meute-MédiAction8, une association qui lutte contre le sexisme dans la publicité et s’efforce de sensibiliser l’opinion publique aux stéréotypes féminins et masculins ainsi qu’aux représentations dégradantes du corps humain.

La publicité « We Believe : The Best a Men Can Be » de Gillette9(Figure 7) tente de remettre en question ces normes masculines en imageant les comportements problématiques du quotidien. Dans cette vidéo, la marque réinterprète son célèbre slogan « the best a man can get » en « the best a man can be » avec pour objectif, véhiculer une image plus inclusive des hommes et valoriser, des comportements bienveillants, la responsabilité et une remise en question de soi-même.

La campagne de la marque Always10 (Figure 8) lutte contre le stéréotype péjoratif de l’expression « faire les choses comme une fille ». Alors que les adultes caricaturent le fait de courir « comme une fille » avec des gestes maladroits et exagérés, les jeunes filles effectuent ces mêmes gestes avec confiance, illustrant l’impact des stéréotypes sur l’estime de soi des adolescentes.

Le cinéma, et notamment les films destinés aux adolescents, joue un rôle clé dans la transmission et la perpétuation des stéréotypes de genre. Ces films regorgent de personnages et de situations stéréotypés : la fille populaire et coquette, le garçon séduisant et protecteur, ou encore la figure de l’intellectuel solitaire. Ces représentations façonnent des idéaux souvent irréalistes qui influencent la manière dont les jeunes perçoivent leurs identités et leurs aspirations. Pour illustrer ce point, j’ai réalisé une série d’affiches intitulée Devenir (Figure 9 et Annexe). Chaque affiche reprend des images tirées des teens movies11, associées à des slogans tels que « Devenir ultra méga populaire » ou « Devenir un prince charmant » , présentés comme un accomplissement. Ces slogans, volontairement caricaturaux, visent à dénoncer les injonctions imposées par ces films, qui dictent des comportements et des apparences spécifiques aux filles et aux garçons perçus comme “cool”. Mon travail, à caractère humoristique, reprend les codes ultra stéréotypés des affiches de ces films poussés jusqu’à une esthétique kitsch.

Avec l’émergence des réseaux sociaux, la consommation médiatique s’est transformée et individualisée. Chaque utilisateur peut à présent être consommateur mais également producteur de contenu. Cette nouvelle dynamique offre une grande liberté d’expression mais s’accompagne aussi de la reproduction et l’amplification de certains stéréotypes notamment à travers la mise en scène de l’image de soi.

Chaque utilisateur peut contrôler, mettre en scène et diffuser sa propre version de son image (généralement sous son meilleur jour). Chacun reçoit de son écran de téléphone une profusion d’images, qu’elles proviennent de personnalités publiques (stars, influenceurs, etc.) ou de personnes ordinaires. Par conséquent, ces mises en scène contribuent à normaliser des standards souvent irréalistes et stéréotypés.

Cette normalisation s’opère à travers une illusion d’authenticité auxquels les réseaux sociaux aspiraient à leurs créations. À l’origine, le principe était de permettre le partage de moments de vie réels, de manière spontanée et naturelle. Cependant, ces plateformes ont évolué et favorisé une mise en scène de plus en plus développée. Les plateformes ont elles mêmes joué un rôle central dans cette transformation, notamment en introduisant des outils comme les filtres, les options de retouches et les fonctionnalités de montage, qui encouragent les utilisateurs à perfectionner leurs contenus.

Les contenus diffusés sont désormais rarement bruts mais soigneusement construits pour répondre à des attentes sociales ou à des algorithmes qui favorisent une certaine esthétique.

Ainsi, la frontière entre la vie réelle et l’image mise en scène est devenue de plus en plus floue. Les réseaux sociaux, par leur format et leurs outils, brouillent la distinction entre ce qui est authentique et ce qui est construit. Cette ambiguïté ancre une nouvelle dynamique de diffusion et de renforcement des stéréotypes. Dans le cas des publicités traditionnelles, le spectateur est davantage conscient qu’il est face à une image conçue par des professionnels de l’industrie visuelle et que l’effet/message produit est intentionnel, il est donc plus critique et distant.

Les algorithmes des réseaux sociaux amplifient les stéréotypes en renforçant les centres d’intérêt des utilisateurs par un contenu ciblé et répétitif. Ce mécanisme peut transformer un intérêt initial (ex : le sport, mode, cuisine etc) en une obsession pour des normes esthétiques rigides créant une pression sociale et limitant la diversité des contenus visibles.

Les réseaux sociaux entraînent également un nouveau phénomène amplifié de tendances, les « trends »12. Celles-ci amplifient des comportements ou des esthétiques en les rendant omniprésentes dans le fil d’actualité. Par exemple, les trends autour de la beauté comme la « clean girl aesthetic » (figure 10), imposent des standards de perfection qui dictent des comportements précis (peau lumineuse, maquillage minimaliste, vêtements épurés). Ou encore, la « trad wife » (figure 11) qui a fait polémique récemment. Des utilisatrices qui font la promotion du statut de femme au foyer et d’un retour aux valeurs patriarcales des années 1950. Elles donnent des conseils pour devenir une épouse ou une mère “parfaite” (dévouement total au foyer, mari, enfants).

Bien qu’apparemment inoffensives, ces modes créent une pression sociale autour de l’apparence et participent à la standardisation de l’image féminine. Ces « trends », souvent adoptées par des adolescents ou de jeunes adultes, façonnent leurs aspirations et comportements. Les jeunes filles peuvent, par exemple, se sentir obligées d’incarner des figures comme celle de la « girl boss » (figure 12) ou de la « trad wife », enfermant leurs ambitions dans des rôles opposés mais tout aussi normatifs. Les jeunes garçons, de leur côté, pourraient se sentir contraints d’adopter des comportements de domination ou d’agressivité pour correspondre aux attentes virales.

Ces plateformes participent à l’ancrage de normes oppressantes, en revanche elles s’affirment également comme des espaces de revendication et d’émancipation. Elles permettent non seulement de déconstruire les stéréotypes existants, mais aussi de promouvoir des représentations plus inclusives. Elles présentent donc une opportunité pour la diversité et l’activisme.

Les mouvements collectifs gagnent en accessibilité et en portée grâce aux hashtags. Lesquels offrent une plateforme d’expression à des personnes plus à l’aise pour partager leurs expériences de manière anonyme ou virtuelle. Le #BodyPositivity permet de déconstruire l’image perfectionnée et lissée postée sur les réseaux sociaux. Ce mouvement vise à libérer les individus du sentiment de culpabilité lié à la comparaison avec ces images parfaites, en mettant en lumière la dualité entre les photos soigneusement mises en scène par les utilisateurs et diffusées en ligne et la réalité plus authentique et imparfaite du quotidien.

Les formats des réseaux sociaux favorisent l’activisme en simplifiant la compréhension des sujets complexes. Les vidéos courtes et dynamiques, mêlant infographies, témoignages et illustrations, rendent les thématiques accessibles et concrètes. Sur Instagram, les publications en carrousel sont particulièrement efficaces : elles captent l’attention avec une première diapositive percutante, suivie de quelques slides qui expliquent le sujet de manière claire et concise. Ce format est plus engageant pour un large public, car il offre une alternative rapide et accessible à des formats plus longs ou intimidants,œuvres académiques plus volumineuses, ce qui en fait un outil puissant de sensibilisation. Le compte Instagram @Pépitesexistes13 (Figure 13) se consacre à la dénonciation des pratiques marketing sexistes et des stéréotypes qu’elles perpétuent. Il le fait souvent avec des commentaires humoristiques et sarcastiques qui soulignent l’aspect absurde ou invraisemblable des stratégies de communication mises en œuvre. Ces publications captent l’attention du public tout en le sensibilisant aux impacts de ces stéréotypes. En plus de mettre en lumière ces problématiques, le compte propose des pistes pour comprendre et déconstruire ces mécanismes en recensant des outils et apportent des pistes de réflexion.

Afin de remettre en question et de dénoncer les stéréotypes de genre oppressants qui composent la société, des artistes et créateurs ont mobilisé leur pratique à travers de multiples médiums et ont adopté différentes approches.

L’artiste Narcissister (voir Figure 14 et analyse en annexe) s’attaque de manière frontale aux stéréotypes de genre et aux normes sociales à travers des performances mêlant danse et art visuel. Elle exploite l’aspect choquant et subversif, bouscule les spectateurs et provoque une réflexion critique. Son choix marquant de porter des masques, efface l’individualité et anonymise son personnage. Narcissister transforme son corps en une représentation universelle du corps féminin et supprime toute identité individuelle. Il en résulte une métaphore des attentes et oppressions sociales.

L’artiste pousse les stéréotypes à leur paroxysme en utilisant la sur-érotisation et la sexualité comme outil de confrontation. Elle exacerbe les fantasmes et clichés associés au corps féminin, ses performances obligent le spectateur à se questionner sur ses propres perceptions et sur la réduction du corps féminin à un objet de consommation. Cependant, cette approche radicale peut aussi diviser. Certains spectateurs peuvent la percevoir comme agressive ou inconfortable, ce qui risque de fermer le dialogue pour une partie du public. Malgré cela, elle demeure particulièrement pertinente pour ceux qui sont prêts à se confronter à des questions profondes sur la réappropriation et la déconstruction du corps dans l’espace public et médiatique.

Le film But I’m a Cheerleader14 (Figure 15), utilise l’humour et la satire pour exposer les absurdités des stéréotypes genrés et de l’hétéronormativité15. L’histoire suit Megan, une adolescente pom-pom girl envoyée dans un camp de redressement après que son entourage ai suspecté son homosexualité. Ce camp, caricature dystopique, cherche à « rééduquer » les jeunes en les conformant aux normes genrées et sexuelles attendues par la société.

L’esthétique du film se base sur une surexploitation des codes visuels genrés avec une utilisation accentuée du rose et du bleu dans les espaces dédiés aux filles et aux garçons. Les personnages sont enfermés dans des moules hyper-genrés et toutefois conservent leur individualité. L’auteur souligne que ces normes ne peuvent pas effacer leurs identités.

À travers cette satire, le film parvient à dénoncer avec humour l’impact oppressif de ces normes sur l’individu. Il adopte un ton léger, cependant, il peut être moins percutant pour un public qui ne saisirait pas immédiatement ses sous-entendus critiques. Il reste une œuvre accessible qui ouvre une réflexion sur l’acceptation de soi et la liberté d’être authentique.

L’artiste Barbara Kruger (Figure 16 et analyse en annexe) utilise une approche plus analytique et visuelle. Reconnue pour déjouer les codes médiatiques, elle les utilise pour les dénoncer. Ses œuvres associent textes percutants et images issues de l’iconographie publicitaire. En reprenant ces outils, elle pousse le spectateur à interroger les messages qui lui sont imposés quotidiennement et à prendre conscience de l’influence des structures sociales sur ses choix et son identité.

Les slogans utilisés, souvent directs et confrontants, interpellent immédiatement. Ses compositions visuelles, inspirées des publicités, détournent les éléments familiers pour mieux révéler leur rôle dans la perpétuation des normes oppressantes. Cette stratégie d’appropriation permet de transformer un système d’oppression en un espace de résistance visuelle.

Pourtant, cette approche peut avoir ses limites. Les œuvres de Barbara Kruger demandent une certaine éducation visuelle ou un effort de décryptage pour en comprendre le propos critique. Si cette complexité rend son travail pertinent pour un public averti, elle peut en réduire l’impact auprès de spectateurs non sensibilisés à ce type d’approche.

Toutes ces démarches artistiques s’inscrivent dans une même volonté de provoquer une réflexion, mais elles s’adressent différemment au spectateur. En mobilisant des formes artistiques variées, nous démontrons que la dénonciation des stéréotypes utilise différents biais tels que l’humour, le choc ou l’analytique. Pour appuyer mon propos j’ai sélectionné certains artistes et leurs œuvres qui demeurent des exemples non exhaustifs.

Comme évoqué précédemment, la socialisation primaire joue un rôle crucial dans l’intériorisation des stéréotypes. C’est à ce stade que les enfants construisent leur vision du monde. Les enfants, considérés alors comme plus réceptifs, sont souvent la cible prioritaire des initiatives éducatives, dans l’espoir que des interventions précoces puissent façonner une société future plus égalitaire. Conscientes de cet enjeu, de nombreuses structures sensibilisent activement à cette problématique.

Le milieu scolaire, acteur clé de cette socialisation, des formations spécifiques sont proposées au personnel enseignant (de la maternelle au lycée). Ces initiatives visent à les sensibiliser aux biais inconscients et à leur influence sur les élèves et fournissent des outils concrets (manuels scolaires, activités pédagogiques etc) encourageant les élèves à réfléchir.

L’association Stéréotypes-Stéréomeufs16 mène une campagne principalement destinée aux élèves de CM2 à la Terminale. Il s’agit d’un outil pédagogique composé de séries vidéos illustrant des situations stéréotypées dans différents aspects de la vie quotidienne, tels que le monde professionnel, l’orientation scolaire ou encore la vie privée. Ce format vidéo est particulièrement pertinent pour cette cible, il permet de capter facilement l’attention des jeunes en proposant des mises en situation concrètes et immersives. La variété de thèmes abordés permet une exploration large et exhaustive du sujet en montrant l’impact des stéréotypes dans des contextes qui concernent directement les jeunes. Il permet à l’enseignant d’initier facilement des discussions, des réflexions ou d’entraîner d’autres activités.

Le projet de design social Trace ta roue17 (Figure 17) sensibilise aux espaces genrés en repensant la cour de récréation comme un espace mixte et non genré, favorisant l’égalité et la coopération entre filles et garçons. Le projet s’est déroulé en deux phases : une première d’observation et d’ateliers participatifs impliquant les élèves, avec des activités comme l’analyse des usages de la cour, des débats sur les stéréotypes et des exercices d’expression pour rêver une cour idéale. La seconde consistait à la co-création d’une fresque au sol, basée sur les idées et besoins exprimés par les élèves, validée par l’équipe pédagogique. Cette démarche inclusive a permis aux enfants de réfléchir activement à leur environnement et d’imaginer des solutions pour un espace plus égalitaire.

Les jouets étant un outil de projection au cœur de la socialisation de l’enfance, une prise de conscience sur leurs impact et des initiatives sont mises en place, La Charte pour une représentation mixte des jouets est une initiative française signée en 2019 par plusieurs acteurs de l’industrie du jouet, en partenariat avec le gouvernement. Elle vise à lutter contre les stéréotypes de genre véhiculés par les jouets et leur commercialisation. Elle engage les fabricants, distributeurs et annonceurs à revoir la conception, la publicité et la présentation des jouets pour promouvoir une représentation plus égalitaire entre les genres.

Des initiatives sont mises en place par certaines marques qui mettent l’accent sur le fait de développer et designer des jouets à destination d’un enfant et non d’une fille ou d’un garçon. Mattel18, la marque emblématique des poupées Barbie, lance sa gamme de barbies non-genrées “Creatable world” (Figure 18) en 2019. Contrairement aux poupées Barbie traditionnelles, souvent associées à des normes genrées, ces poupées offrent une personnalisation totale. Cette gamme de 7 poupées aux caractéristiques inclusives avec une large palette de couleurs de peau est livrée avec sa panoplie d’accessoires, des perruques de longueurs différentes, différentes tenues etc. Le projet à pour but de plaire au fille comme au garçons ainsi qu’aux personnes trans et non-binaires. Sans genre distinctif, chacun peut s’identifier et/ou la personnaliser comme il le souhaite.

De nombreux outils et plateformes sont aujourd’hui proposés aux parents souhaitant briser le cycle de reproduction des stéréotypes de genre transmis de génération en génération. Comme le souligne Françoise Héritier19 « Tout le problème est dans la reproduction parents-enfants que nous continuons à transmettre ». Pour répondre à cette problématique, des livres-guides accessibles et pédagogiques sont mis à leur disposition. Ces ouvrages sensibilisent aux impacts des stéréotypes transmis au cours de l’éducation et proposent des pistes concrètes pour les déconstruire. Parmi ces ressources, on trouve des titres tels que Le Manuel qui dézingue les stéréotypes ou Mon p’tit cahier - Égalité filles-garçons (Figure 19). Ces guides offrent une approche bienveillante pour accompagner les parents dans une remise en question de leurs pratiques éducatives, tout en leur donnant des clés pour favoriser une éducation plus égalitaire. En valorisant des solutions concrètes et faciles à intégrer dans le quotidien, ces ouvrages aident les parents à jouer un rôle actif dans la lutte contre les stéréotypes, contribuant ainsi à façonner une société plus inclusive dès le plus jeune âge.

Le projet des Poupées Anatoles20 (Figure 20 et analyse en annexe) illustre la déconstruction des stéréotypes de genres, par le design. Conçues comme outil de médiation pour des ateliers dans une démarche éthique et inclusive, ces poupées sexuées et modulables offrent une représentation réaliste et diversifiée des corps et des identités, dépassant les normes binaires et stéréotypées. Leur design chaleureux, épuré et leurs éléments amovibles, en font un outil pédagogique accessible pour aborder des sujets complexes tels que l’anatomie, le consentement ou les émotions. Destinées à l’éducation sexuelle et à la médiation, notamment auprès des enfants et des personnes présentant un handicap mental, ces poupées incarnent une approche novatrice du design au service de l’inclusion et de l’égalité.

La littérature jeunesse constitue un levier essentiel dans la transmission ou la déconstruction des stéréotypes de genre. Ces livres sont souvent le premier contact avec des récits, des personnages et des valeurs. En véhiculant des modèles figés ou, au contraire, en proposant des alternatives, la littérature jeunesse participe directement à la manière dont les enfants envisagent leur interactions dans le monde. Conscientes de cette responsabilité, certaines maisons d’édition se sont engagées à offrir une sélection d’ouvrages qui déconstruisent activement les stéréotypes ou qui s’efforcent de ne pas en être porteurs. Ces éditeurs cherchent à répondre à des attentes spécifiques et à combler des manques dans la littérature traditionnelle. Par exemple, la maison d’édition On compte pour du beurre est née du désir d’une petite fille issue d’une famille homoparentale de retrouver son schéma familial dans les livres. Cette anecdote met en lumière un besoin de se reconnaître dans les récits et ainsi, de se sentir inclus dans la diversité des expériences humaines. Ces maisons d’éditions proposent des histoires mettant en avant des personnages féminins forts, des garçons sensibles ou des familles hors des modèles traditionnels, tout en abordant des thématiques comme l’égalité, l’inclusivité et l’acceptation des différences. Ce travail éditorial contribue à ouvrir le champ des possibles pour les enfants, en leur permettant de s’identifier à des figures variées et de remettre en question les modèles imposés par la société.

Ainsi, de nombreuses initiatives voient le jour pour sensibiliser dès le plus jeune âge. Ces efforts témoignent d’une prise de conscience de l’importance de cette problématique, et ces actions cherchent à poser les bases d’une société plus inclusive et égalitaire. Leur efficacité ne pourra être véritablement mesurée qu’à travers le temps.

En comparaison avec celle des enfants, la déconstruction des stéréotypes chez les adultes souvent moins abordée reste déficiente. Elle est perçue comme plus difficile à mener, et avec moins d’efficacité immédiate. Chez les adultes, les stéréotypes sont profondément enracinés après des années de socialisation, cela rend leur remise en question plus complexe. Repenser ces croyances peut être perçu comme une attaque personnelle ou une déstabilisation de leur identité, qui freine l’engagement volontaire. Même si certains adultes sont sensibilisés aux enjeux des stéréotypes de genre, beaucoup n’ont pas conscience de leur propre rôle dans la perpétuation de ceux-ci. Souvent, le manque de temps et le stress du quotidien empêchent la prise de recul et la réflexion. Ce manque de lucidité peut être un frein important à la déconstruction des clichés intériorisés. Par ailleurs, contrairement à l’école, institution universelle touchant tous les enfants, les structures pour sensibiliser les adultes, comme le milieu professionnel ou les médias, sont fragmentées. Tous les adultes n’ont pas accès aux mêmes ressources ni aux mêmes opportunités de réflexion, ce qui rend cette sensibilisation moins homogène et plus difficile à généraliser.

La remise en question ne fait pas naturellement partie de leurs parcours, et c’est l’obstacle principal à cette prise de conscience. Si ils souhaitent s’intéresser, ils doivent entreprendre la démarche, se renseigner et rechercher des outils de compréhension. Ce qui exige du temps et un véritable effort d’attention portée au sujet (les personnes déjà sensibilisées). L’enjeu est d’amener la cible des adultes dans une démarche active.

Il devient alors nécessaire de repenser les approches en proposant des supports qui rendent accessibles les ressources à un large public, et qui s’adressent aux adultes sans demander un investissement préalable de leur part. L’enjeu est double : informer sans alourdir, mais aussi capter l’attention de nouvelles personnes et susciter une prise de conscience des problématiques qui s’en dégagent. Ces supports doivent présenter leurs impacts concrets, notamment grâce à des données visuelles ou narratives, tout en restant engageants et accessibles c’est ici qu’intervient le design graphique.

L’espace public peut jouer un rôle central dans cette stratégie, et rendre visible une problématique souvent cantonnée à des espaces éducatifs ou militants. Investir les lieux du quotidien, comme les rues, les transports ou les places publiques, avec des initiatives de design graphique peut permettre d’interpeller les individus de manière inattendue et stimuler leur réflexion. Ainsi, l’information vient à eux en tant que proposition, ils sont libres ou non de s’y attarder.

Le design actif (voir exemples Figure 21) est une approche qui consiste à aménager l’espace public de manière à encourager des comportements spécifiques, tels que la mobilité, l’interaction sociale ou l’activité physique. Il s’ancre dans l’espace et devient outil éducatif, favorisant l’accessibilité et la mixité des usages. Cette démarche peut intégrer des éléments ludiques, interactifs ou visuels, qui captent l’attention et suscitent l’implication des passants. Intégrés dans un espace de passage, ces projets interpellent un public large et hétérogène. En créant des moments d’interaction spontanée dans des lieux du quotidien, ils amorcent une réflexion collective sans nécessité d’investissement préalable de la part des usagers.

Par exemple, des expositions participatives avec des installations numériques interactives permettrait aux usagers de tester leurs propres biais. Ou encore, des affiches qui interpellent directement l’usager avec un design séducteur et une phrase choc, accompagnées de supports éditoriaux distribués qui vulgarise le sujet et facilite les données.

Le théâtre-forum constitue une autre approche intéressante dans le cadre de la déconstruction des stéréotypes chez les adultes. Il permet au public d’interagir directement avec les situations présentées, les interroger ou expérimenter d’autres scénarios pour les contrer. Cet espace de débat permet à chacun de s’exprimer sur le sujet en offrant un terrain de discussion et d’échange.

J’ai expérimenté une proposition de livre jeu méli-mélo “rhabillez les stéréotypes” (Figure 22 et annexe), qui questionne les stéréotypes de genre liés à l’apparence physique, en particulier les vêtements. Divisés en quatre parties, la tête, le buste, les jambes et les pieds, les personnages et leurs tenues sont totalement interchangeables. Le dessin sensible des personnages apporte une touche de légèreté et de fantaisie, en créant des figures amusantes et inclusives qui représentent une diversité de corps. Ce choix graphique permet de prendre de la distance avec les stéréotypes en jouant sur le caractère fictif des personnages : puisqu’ils ne sont pas ancrés dans la réalité, ils deviennent plus faciles à manipuler et à transformer sans crainte de jugement.Ainsi, le livret se présente comme une invitation ludique à dépasser les barrières imposées par les normes. Son objectif n’est pas d’être moralisateur, mais d’offrir une liberté totale à chacun d’imaginer des personnages inattendus, qu’ils soient un peu hors normes ou totalement décalés. Cette démarche vise à éveiller la curiosité et à stimuler la réflexion, tout en permettant aux utilisateurs de s’amuser et de se surprendre dans une exploration sans contrainte.

L’investissement de l’espace public pourrait intégrer des outils de médiation consultables et engageants. Ces dispositifs permettent une approche participative, où le passant devient acteur de sa réflexion plutôt que simple spectateur.

Conclusion

Nous pouvons conclure que les représentations figées, bien qu’ancrées dans l’histoire et la culture, ne sont pas inéluctables. Elles résultent de constructions sociales qui peuvent être questionnées et transformées. À travers les médias, les initiatives éducatives et les outils créatifs, nous avons mis en avant les potentiels leviers d’action pour une société plus inclusive. Si les enfants restent la cible privilégiée des campagnes de sensibilisation, nous avons souligné l’importance de toucher également les adultes, dont les stéréotypes intériorisés influencent la transmission intergénérationnelle et l’évolution collective. Nous avons donc dégagé un enjeu primordial de cette thématique : sensibiliser activement les adultes et amener les ressources à eux. L’espace public s’impose comme un terrain fertile pour faire émerger des questionnements, grâce à des interventions accessibles et engageantes. C’est ici que le design graphique peut intervenir et jouer un rôle clef par la facilitation graphique, les outils de médiations, le design actif.

Dans une démarche de design social et de médiation, je souhaite orienter mon projet en ciblant les adultes de plus de 30 ans. En créant des outils de médiation qui s’intégreront dans un événement ancré dans l’espace public.

Bibliographie

Afdm. « Non-binarité et stéréotypes de genre : que faut-il savoir ? », 2024. https://www.afmd.fr/non-binarite-et-stereotypes-de-genre-que-faut-il-savoir# :~ :text=Ces%20normes%20de%20genre%20ont,une%20expression%20de%20genre%20binaire.

Asqueerasfolk. « Annoncer les danses de manière dégenrée : pourquoi c’est important ? » As Queer As Folk. Consulté le 12 décembre 2024. https://asqueerasfolk.log.bzh/2021/11/29/annoncer-les-danses-de-maniere-degenree-pourquoi-cest-important/.

Ben Hamouda, Lilia. « Filles et garçons, sur le chemin de l’égalité ? », 2024. https://cafepedagogique.net/2024/03/11/filles-et-garcons-sur-le-chemin-de-legalite/

Brown, Christia Spears. Parenting beyond pink & blue : how to raise your kids free of gender stereotypes. First edition. Berkeley : Ten Speed Press, 2014.

Butler, Judith. Gender Trouble : Feminism and the Subversion of Identity. First issued in hardback. Routledge Classics. New York London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2015.

Cauchy-Charest, Félix. « La socialisation, un frein à une réelle égalité – ». Centrale des syndicats du Québec (CSQ), 2024. https://www.lacsq.org/actualite/la-socialisation-un-frein-a-une-reelle-egalite/.

Chabanon, Léa, et Maxime Jouvenceau. « De l’école élémentaire à l’entrée dans l’enseignement supérieur : filles et garçons construisent des parcours distincts − Femmes et hommes, l’égalité en question »| Insee ». Isee, 2022. https://www.insee.fr/fr/statistiques/6047791?sommaire=6047805#graphique-figure1.

Chenouard, Mélanie. « “Trad wives” versus féministes : la polarisation du discours sur les réseaux sociaux ». Courrier international, 8 mars 2023. https://www.courrierinternational.com/video/video-trad-wives-versus-feministes-la-polarisation-du-discours-sur-les-reseaux-sociaux.

Coach. « Déconstruire les stéréotypes de genre ». Leadership au féminin (blog), 21 juillet 2023. https://leadershipaufeminin.fr/2023/07/21/deconstruire-les-stereotypes-de-genre/.

Coulomb-Gully, Marlène. « Des femmes, du genre et des médias : stéréotypes à tous les étages ». La Revue des Médias, 2019. https://larevuedesmedias.ina.fr/des-femmes-du-genre-et-des-medias-stereotypes-tous-les-etages.

Decamps, Thomas, et Gabrielle Predko. « Les stéréotypes de genre biaisent-ils notre orientatio pro ? » Welcome to the jungle, 2020. https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/metiers-genres-stereotypes-orientation.

Descarries, francine. « La publicité sexiste, mise en scène de l’inégalité et des stéréotypes du féminin », s. d.

« Design Actif : comment aménager l’espace public pour favoriser l’activité et la vie locale | Cerema ». https://www.cerema.fr/fr/actualites/design-actif-comment-amenager-espace-public-favoriser.

Devineau, Sophie, et Nassira Hedjerassi. Genre, images et représentations dans les sphères de l’éducation, de la formation et du travail. Mont-Saint-Aignan : Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2019. https://books.openedition.org/purh/15235.

« Égalité fille-garçon, le poids de la socialisation de genre - Milk Magazine ». https://www.milkmagazine.net/article/egalite-fille-garcon/.

Gaborit, Pascaline. Les stéréotypes de genre : identités, rôles sociaux et politiques publiques. Harmattan, 2009.

Hoebeke, Stéphane. Sexe et stéréotypes dans les médias, 2008.

Jojo. « Graphisme et stéréotypes de genre ». Bleu Renard Studio, 6 mars 2022. https://bleurenard-studio.co/graphisme-et-stereotypes-de-genre-le-probleme-de-genrer-une-couleur/.

Joseph, Leila. « Au-delà des images : L’évolution des stéréotypes féminins dans les publicités - Banj Media », 2024. https://www.banjmedia.com/blog/au-dela-des-images-levolution-des-stereotypes-feminins-dans-les-publicites.

« LA MEUTE/MEDIACTION ». Le blog de La Meute/Mediaction. http://la-meute.over-blog.org/pages/LA_MEUTEMEDIACTION-6037221.html.

« La Meute contre la Publicité Sexiste ». https://www.lameute.fr/index/.

La socialisation différenciée selon le sexe : le cas des jouets, 2020. https://www.youtube.com/watch?v=HTE5ZBD5LYw.

« Le genre, c’est quoi ? | Tilt », 2021. https://www.tilt.fr/articles/le-genre-cest-quoi.

Mercier, Daniel. « théorie du genre : mythe et réalité : : Café Philo Sophia », 2014. https://www.cafephilosophia.fr/sujets/theorie-du-genre-mythe-et-realite/

Michelon, Claire. « Qui a décidé que les garçons aimaient les petites voitures ? L’accaparement technologique par Le Mycélium - lectures et analyses - féminisme, diversité et inclusivité ». Spotify for Creators, 2024. https://creators.spotify.com/pod/show/myceliumpodcast/episodes/03---Qui-a-dcid-que-les-garons-aimaient-les-petites-voitures---Laccaparement-technologique-e2e74dm.

Un autre genre d’éducation - Kreatur #6 | ARTE. Reportage. Consulté le 12 décembre 2024. https://www.arte.tv/fr/videos/088128-002-A/un-autre-genre-d-education/.

Une garderie qui déconstruit les stéréotypes de genre, 2019. https://www.youtube.com/watch?v=cdXKvTRxoQw.

Remerciements

Je souhaite remercier toutes les personnes qui m’ont aidée, de près ou de loin, à la réalisation de cette note de synthèse.

Je remercie mes professeurs Mme Balland et M. Bedelet pour le cadre bienveillant, les références et conseils pertinents, leur relecture et leur incitation à approfondir mes recherches.

Je remercie ma professeure Noémie Kukielczynski pour les échanges qui m’ont aiguillée et permis de rebondir dans ma pratique plastique.

Je remercie mon professeur M. Collet pour la résolution de mes problèmes techniques et sa maquette automatisée qui a grandement facilité la mise en page de la version universitaire.

Je tiens à remercier mes camarades de DNMADe graphisme et mode pour leur soutien et l’ambiance bienveillante et agréable qui nous a motivés durant tout cet exercice.

Je remercie mes parents, avec une attention particulière à mon Père, pour sa relecture très attentive et ses corrections minutieuses.

1 Gaborit, Pascaline. Les stéréotypes de genre : identités, rôles sociaux et politiques publiques. Harmattan, 2009.

2 Hoebeke, Stéphane. Sexe et stéréotypes dans les médias, 2008.

3 Brown, Christia Spears. Parenting Beyond Pink & Blue : How to Raise Your Kids Free of Gender Stereotypes. Erscheinungsort nicht ermittelbar : Potter/Ten Speed/Harmony/Rodale, 2014.

4 JeongMee Yoon, The Pink and Blue Project, 2005-2015

5 La socialisation différenciée selon le sexe : le cas des jouets, 2020. https://www.youtube.com/watch?v=HTE5ZBD5LYw.

6 Devineau, Sophie, et Nassira Hedjerassi. Genre, images et représentations dans les sphères de l’éducation, de la formation et du travail. 2019

7 Butler, Judith. Gender Trouble : Feminism and the Subversion of Identity. First issued in hardback. Routledge Classics. New York London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2015.

8 Association canadienne, fondée en 1985

9 Publicité, Gilette, « We Believe : The Best Men Can Be », 2019

10 Publicité Always , Comme une Fille, 2014

11 Genre cinématographique typiquement américain ayant à la fois l’adolescence comme sujet et les adolescents comme personnages et public.

12 Sur les réseaux sociaux : une tendance qui représente la montée en puissance d’un sujet dans les conversations des communautés.

13 Créé en 2018 le compte instagram et à évoluée au statut d’association

14 Jamie Babbit, But I’m a Cheerleader, 1999

15 Ensemble des normes qui font apparaître l’hétérosexualité comme cohérente, naturelle et privilégiée.

16 Campagne, ADOSEN Prévention Santé MGEB, 2018

17 Collectif Rrrr, Cité éducative de Marseille, école Maurice Korcec, 2021

18 Société américaine spécialisée dans les jouets fondée en 1945

19 Le Sel de la vie (2010)

20 Projet de design sociale, Huard Thomas, Les Poupées Anatoles, 2020