Figure 1 : Le Village 2 Santé, Fanny Laulaigne, Laula Carre et Manon Hourdou

DN-MADe MENTION GRAPHISME

Design éditorial supports multiples

Lycée Argouges, Grenoble

Mémoire DN-MADe

Année 2024-2025

L’éducation populaire

Le design graphique peut-il faire connaître et valoriser les valeurs et actions portées par l’éducation populaire ?

Nathan Milliot

Sommaire

1. S’approprier des savoirs, des techniques et des valeurs par « le faire »

1.a. La co-création comme outil d’expression singulier et pluriel

1.a.1. Concevoir en impliquant le citoyen au centre de la démarche

1.a.2. L’école comme lieu d’expérimentation

et d’expression

1.b. Le rôle et l’importance de la transmission

1.b.1. L’art comme levier culturel et facteur essentiel pour lutter contre la discrimination

2. Existe-t-il des codes graphiques assignés aux sujets sociaux ?

2.a. Le rôle et les enjeux du graphisme d’intérêt publique : pour une société plus juste ?

2.a.1. L’impact du collectif Grapus des années 70 à aujourd’hui

2.a.2. S’adresser aux gens dans l’espace publique

2.a.3. Peut-on s’affranchir de ces codes quand on aborde la question du social ?

4.a. Cartographie de références

Éducation

Art de former une personne, spécialement un enfant ou un adolescent, en développant ses qualités physiques, intellectuelles et morales, de façon à lui permettre d’affronter sa vie personnelle et sociale avec une personnalité suffisamment épanouie ; Moyens mis en œuvre pour assurer cette formation.

Populaire

Emprunté au latin popularis, de pŏpŭlus « peuple », qui est propre aux couches les plus modestes de la société, au peuple, et qui est inusité par les gens cultivés et la bourgeoisie. Qui a la faveur du peuple, de l’opinion publique. Qui est connu, aimé, apprécié du plus grand nombre.

éducation populaire

L’Éducation populaire est un courant de pensée qui vise à promouvoir une éducation amenant une transformation sociale en dehors des institutions traditionnelles d’enseignement. Celle-ci, de par ses méthodes, place les personnes au cœur de leurs apprentissages. Elle s’attelle à développer un savoir en partant des situations, des expériences, des questionnements et des connaissances de chacune et chacun. En mettant en place un cadre de réflexion collective sans positionnement hiérarchique d’un détenteur ou d’une détentrice du savoir, l’Éducation populaire a pour objectif de permettre l’émancipation, l’accès aux savoirs, à la culture et de faciliter l’exercice de la citoyenneté.

éducation nouvelle

Émergeant à la fin du XIXe siècle, l’Éducation nouvelle devient un véritable mouvement pédagogique international dès les années 1920. Ses adhérent(e)s revendiquent une réforme profonde de l’enseignement reposant sur une connaissance scientifique de l’enfant et sur un renversement de la logique éducative. L’école devrait en effet s’adapter à l’enfant en respectant ses besoins et intérêts et lui permettre d’apprendre à travers l’expérience, l’activité et la coopération. Il s’agit donc de repenser les programmes, les méthodes pédagogiques ainsi que les rôles respectifs du maître et de l’élève afin que ce dernier puisse s’approprier les savoirs par lui-même.

pédagogie

La pédagogie (du grec paidagôgía, direction ou éducation des enfants) est l’art d’enseigner. Le terme rassemble les méthodes et pratiques d’enseignement requises pour transmettre un savoir (connaissances), un savoir-faire (compétences) et un savoir-être (attitudes). Plus généralement, l’expression « faire preuve de pédagogie » signifie l’aptitude à enseigner et à transmettre à un individu ou un groupe d’individus — de tous âges et de toutes conditions — un savoir ou une expérience par l’usage des méthodes les plus adaptées à l’audience concernée. La pédagogie implique l’ensemble des comportements de l’enseignant, ou de l’éducateur, envers les élèves.

Constructivisme

Le constructivisme, théorie de l’apprentissage, a été développée entre autres par Piaget dès 1923,

face au comportementalisme qui, d’après lui, limitait trop l’apprentissage à l’association stimulus-réponse

et considérait le sujet comme boîte noire. Cette approche s’intéresse à l’activité du sujet pour se construire une représentation de la réalité qui l’entoure. Le constructivisme part de l’idée que les connaissances de chaque sujet ne sont pas spécialement une « copie » de la réalité, mais un modèle plus ou moins fidèle de celle-ci construit par lui au cours du temps. Le constructivisme s’attache à étudier les mécanismes et processus permettant la construction de ce modèle chez les sujets à partir d’éléments déjà intégrés. On est donc à l’opposé d’une simple approche boîte noire.

recherche-action

La recherche-action peut se définir comme une méthode de recherche dans laquelle « il y a une action délibérée de transformation de la réalité ; recherche[s] ayant un double objectif : transformer la réalité et produire des connaissances concernant ces transformations »1. Cette définition générale se traduit par des formes très variées d’approches qui néanmoins se rejoignent au travers des traits caractéristiques communs : L’ensemble des méthodes de recherche-action revendique un double objectif de changement concret dans le système social et de production de connaissances sur celui-ci. Elles se démarquent ainsi des recherches conventionnelles (comme l’étude de cas par exemple) en posant le changement de l’objet investi comme objectif à part entière de la recherche.

émanciper

Se libérer, se dégager d’une dépendance morale, des préjugés de son époque. Libérer d’un état de dépendance, d’une sujétion juridique, morale ou sociale.

Association

Convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices » selon la loi du 1er juillet 1901 (article 1er), appelée loi Waldeck-Rousseau.

https://www.vie-publique.fr/fiches/24076-quest-ce-quune-association

Milieu associatif

Ensemble des groupements de personnes qui se réunissent en associations dans le but d’avoir des activités culturelles, sociales, etc., communes ou de défendre des intérêts communs. L’esprit associatif se caractérise par le bénévolat, la transmission interne de la vie démocratique, le fait d’être et agir ensemble, avoir un but et des valeurs communs sans oublier l’épanouissement personnel.

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/associatif/5854#159710

tiers-lieu

Le terme « tiers-lieu », originaire des États-Unis, provient de l’anglais « third place ». Le tiers-lieu est défini au départ par le sociologue Ray Oldenburg à la fin des années 80, de manière simplifiée, comme un lieu où les personnes se plaisent à sortir et se regrouper de manière informelle, situé hors du domicile (first-place) et de l’entreprise (second-place). Espaces de coworking, friches culturelles, fablabs, tiers-lieux nourriciers… ils ont en commun de mutualiser des espaces et des compétences, hybrider des activités et réunir un collectif citoyen engagé, favorisant la coopération pour répondre aux enjeux de leur territoire.

Co-création

La cocréation est une pratique collaborative de développement d’une initiative. Elle met l’accent sur l’exploration et l’interdisciplinarité, implique de nouvelles relations entre une diversité de personnes et utilise un processus créatif pour générer des résultats significatifs.

Selon Pascal Nicolas-Le Strat, « la proposition artistique ne se résume plus au colloque singulier entre le sujet créateur et son œuvre. L’artiste devient « entremetteur » lorsque, dans une démarche participative ou de co-création, il entremêle sa subjectivité avec d’autres, avec des subjectivités qu’il sollicite lorsqu’il souhaite l’implication d’un public ou des subjectivités qui le surprennent lorsqu’il intervient dans un quartier, une prison, un hôpital. L’art sort de son huis clos, et cette ouverture signe une authentique avancée démocratique. »2

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cocréation

https://pnls.fr/lexperience-de-la-co-creation-lart-qui-sentremet/.

social

Dans une définition large de la notion du social, on peut l’entendre comme l’expression de l’existence de relations et de communication entre les êtres vivants. Au sens commun, le terme social renvoie généralement à l’idée de solidarité, de sociabilité, et aux politiques sociales. C’est aussi relatif aux valeurs, critères, comportements, réalités concrètes engendrés par une société divisée et hiérarchisée (ascension, différence, échelle, prestige, promotion, réussite sociale).

Culture

Ensemble des connaissances de base dans les domaines intellectuels considérés comme importants par la société en place, qui précède la spécialisation et correspond à un niveau d’instruction secondaire. C’est aussi des connaissances et des valeurs abstraites qui, par une acquisition généralement méthodique, éclairent l’homme sur lui-même et sur le monde, enrichit son esprit et lui permet de progresser.

In a society that isolates us more and more by the continuous presence of social medias, oversconsumption, extreme political thoughts or simply by the deepening inequalities between social classes, how can we live, hear and share with one another ? How can popular education, through the values it promotes, help us go beyond political, social, cultural and religious dogmas and reconsider our relationship with others ?

And on my scale, how can I use graphic design to raise awareness about the values and actions of popular education ?

This study delves into these questions and tries to answer them by viewing different aspects, inherent to popular education. The first part is about how by doing things ourselves, stimulating our senses or cooprating with others can help us acquire values, knowledge and know-how. In the second part, the study investigates historical, contemporary and worlwide ways of communicating about common social subjects in graphic design. The last part focuses on the different forms popular education can have, depending on where it takes place.

Pour moi, la culture, c’est à dire l’ensemble des connaissances et des valeurs abstraites qui par une acquisition généralement méthodique, éclaire l’humain sur lui-même et sur le monde, enrichit son esprit et lui permet de progresser, est l’un des prismes les plus importants dans notre vie. Celle-ci nous confère une ouverture d’esprit pour voir, appréhender et mieux comprendre le monde qui nous entoure.

Elle entretient et développe notre curiosité, au sens que Paulo Freire3 peut lui donner : « La curiosité comme inquiétude questionnante, inclination au dévoilement, demande verbalisée ou non, recherche d’éclaircissements, signal d’alerte, fait partie intégrante du phénomène vital. Il n’y aurait pas de créativité sans la curiosité qui nous meut et qui, patiemment, nous rend impatients face au monde que nous n’avons pas fait, en lui apportant ce que nous faisons. »

En arrivant en études supérieures dans une formation sélective en design, j’ai pu rencontrer des personnes que je n’aurais pas pensé côtoyer. Ces rencontres ont permis

de confronter des points de vue différents, de découvrir « l’autre ». Aussi la mixité sociale est-elle apparue essentielle à mes yeux. C’est elle qui nous permet de sortir de notre bulle sociale, de s’ouvrir sur autre chose que soi et de voir le monde autrement.

Terme souvent mal compris, l’éducation populaire ne se réduit pas à un lien avec les enfants ou les classes populaires ; elle peut intervenir dans ces domaines, mais ce n’est pas l’essentiel de son champ d’action. Si l’on se réfère à sa définition, l’éducation populaire a pour objectif de permettre l’émancipation, l’accès aux savoirs, à la culture et de faciliter l’exercice de la citoyenneté. En effet, être un citoyen ne se résume pas aux droits politiques, c’est avant tout la capacité à vivre avec son prochain et à faire preuve de vivre-ensemble. Pourtant, dans une société qui nous isole de plus en plus les uns des autres, que ce soit par les réseaux sociaux, les différents modes de consommation, les idéaux politiques ou simplement l’écart et les inégalités entre les classes sociales, comment faire pour être, entendre et partager avec tout un chacun ?

L’éducation populaire intervient à partir du moment où, par les valeurs qu’elle véhicule comme l’entraide, la solidarité ou encore le partage, elle va permettre d’aller au-delà des dogmes sociaux, politiques, culturels, religieux, pour tenter de nous faire repenser notre rapport à l’autre. À partir de mon champ d’action, je me demande comment le design graphique peut faire connaître et valoriser les valeurs et actions portées par l’éducation populaire ?

Dans un premier temps, nous verrons comment le fait de manipuler, stimuler les sens, faire soi-même ou encore le fait de faire à plusieurs permet de mieux s’approprier des manières de faire, des savoirs ou encore des valeurs.

Dans un second temps, nous nous interrogerons sur les possibilités de communications graphiques sur les relations qu’entretiennent les différentes classes de la société entre elles, ainsi que sur les problèmes qui en sont issus. Nous verrons aussi comment toucher la population sur des sujets qui font appel à des valeurs qui sont de moins en moins présentes dans notre société.

Enfin, nous nous intéresserons plus particulièrement aux lieux où ces initiatives d’éducation populaire prennent place et se déploient, comment l’endroit impacte la forme de ces actions.

Le processus de co-création est une interface entre les participants et les différents aspects de l’activité dans lequel il est engagé. Son caractère collectif crée des situations propices à l’entraide entre des personnes engagées dans un but commun.

Selon François Deck, « On est dans un monde où on fabrique des « compétences individuelles ». Alors que ce que j’entends là, c’est que l’acquisition de compétences individuelles est reliée à l’acquisition de compétences collectives. Cela change le rapport au groupe […]. Autonomes et reliés. »4. La réalisation de l’objectif ainsi que la création de nouveaux objectifs stimulent la sociabilité de chacun. Pour le participant, trouver et avoir sa place au sein du groupe et du projet permet de renforcer son estime de lui-même.

Silvia Dore estime que « le processus de co-création peut devenir un terrain d’expérimentation pour développer de nouvelles attitudes qui, à travers des protocoles partagés, laissent place à la poésie et au sensible. La production issue du processus est alors le résultat d’actions individuelles au service de l’acte collectif, évoluant au fil d’un dialogue avec et par les techniques, avec une approche artisanale et expérimentale. »5

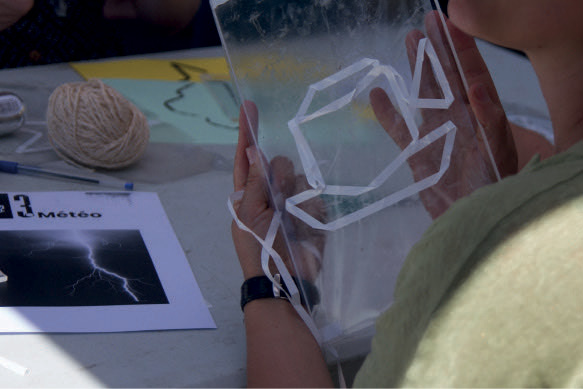

Proposer le format co-créatif, c’est aussi ouvrir l’univers de la création - qu’elle soit plastique, graphique ou autre - à tous. Cela permet de toucher des publics divers, qu’ils aient de l’expérience ou pas en matière de création6. Dans leur projet Le Village 2 Santé (figure 1 et figure 2), Fanny Laulaigne, Laura Carre et Manon Hourdou invitent les habitants à produire des pictogrammes qui seront ensuite utilisés pour la signalétique du centre de santé communautaire d’Échirolles. À travers cette initiative, on peut retrouver les notions évoquées plus haut de sentiment d’utilité, d’estime de soi, mais aussi l’opportunité de participer à la construction d’un lieu et de son identité. Les signes, faits à la main à partir de scotch, sont vectorisés pour être gravés sur des panonceaux en bois. L’utilisation de dessins aux traits modestes et ludiques donne une image plus accessible à ce lieu de santé et permet une proximité avec les habitants.

La plupart du temps, quand on évoque la co-création, on met en avant les bienfaits que ce processus peut avoir sur les participants mais on omet souvent de parler de son impact sur les designers. Silvia Dore fait le constat que « la position auctoriale de l’artiste ou artisan ne semble plus avoir d’importance. Le projet naissant de la collaboration devient la force du nouvel auteur collectif »7 (voir annexe 4.b, A). On en conclut que les participants sont amenés à repenser leur rôle individuel, la figure du designer en tant qu’auteur unique est remise en question et repensée elle aussi, au service du projet.

Pour illustrer ce principe, prenons le collectif Ne Rougissez Pas ! . Dans sa façon

de travailler, celui-ci va venir s’ancrer dans un lieu et dans une régularité temporelle.

Cela permet d’investir cet espace et de le transformer – en terrain de jeu par exemple –

ou simplement de se servir de ses qualités intrinsèques (lieu de rencontre, de discussion).

Le collectif module le lieu en fonction de l’action qu’il mène. Au delà de l’endroit, c’est aussi le rapport à l’usager dans le dispositif qui est crucial. Celui-ci (l’usager) est imaginé et se développe comme la pièce centrale. Comme on a pu évoquer la posture des designers plus haut, ceux-ci se placent au même niveau si ce n’est en retrait, des participants en les accompagnant. Cette volonté de rester neutre, impartial dans le résultat des productions montre l’envie de collaborer et permet d’investir un climat de confiance. À partir de cela les participants vont pouvoir venir s’emparer pleinement des outils et du projet, jusqu’à en devenir eux-mêmes les médiateurs.

Lors de mes recherches plastiques, j’ai pu mettre en place le dispositif de l’atelier co-créatif ; à partir de phrases reprenant des principes de l’éducation populaire (transmettre un savoir, accompagner vers l’apprentissage, s’organiser ensemble, aider son prochain, s’auto-éduquer, créer de nouvelles compétences), j’ai demandé aux participants de les représenter sous forme de dessins. Dans le contexte de la demande, ceux-ci pouvaient être autant des pictogrammes que des images (des dessins plus figuratifs et descriptifs). Ils sont ensuite récupérés, scannés puis mis en page.

Pour moi, l’enjeu était d’appréhender la mise en place d’un atelier de ce type. Apprendre à être clair dans sa demande et ses attentes pour pouvoir les aiguiller les participants. La mise en page reprend un principe de bloc-marque, avec la phrase « l’éducation populaire c’est » se situant sur le coin supérieur gauche. Les cartes s’organisent par séries de phrases, chacune ayant une couleur attitrée permettant de les différencier (figure 5).

Produire au sein de l’école nécessite de considérer plusieurs enjeux pour ceux qui souhaitent y intervenir. Tout d’abord, c’est concevoir que celle-ci n’est pas qu’un environnement construit, c’est aussi une équipe éducative et le lien qu’elle entretient avec les enfants (voir annexe 4.b C, Passage 3). Ensuite, c’est prendre en compte qu’en tant que lieu institutionnel8, l’école est et sera régie par des contraintes qui découlent de cette étiquette. À partir de cela, comment peut-on s’y adapter, les utiliser, voire jouer avec ?

Pour illustrer mon propos, le projet de signalétique C’est bon signe !

(voir annexe 4.b B ainsi que figure 3 et figure 4) de Adeline Vieira et Mathilde Gintz nous donne un aperçu de la forme qu’elle peut prendre. Les enfants de l’école de Masseube dans le Gers ont eu l’opportunité de produire leur propre signalétique. C’est une occasion de venir bousculer les codes institutionnels. En ajoutant une dimension personnelle, qui est de vouloir raconter une histoire, celle du lieu et des usagers qui l’occupent, le projet perd son aspect conventionné et vient s’ancrer dans l’école. Les enfants sont amenés à réfléchir sur la question du vivre-ensemble à travers la signalétique, objet crucial car il s’agit de l’orientation au sein de l’établissement. Il y a une certaine « responsabilité » quant

au fait de réaliser quelque chose qui va être utilisé par tout le monde. De cela découle une prise de conscience de la collectivité.

Ce projet nous permet aussi d’aborder plusieurs notions importantes. La première, celle de la dimension collective : apprendre à être et travailler ensemble, faire avec et pour les autres. La deuxième, celle de l’autonomie : penser et produire, c’est ne pas séparer l’étape de réflexion de celle d’action, autrement dit, celui qui réfléchit de celui qui fait. Au final, c’est être en capacité de faire seul mais surtout, par soi-même.

On tend alors vers un idéal d’autogestion.

Rolande Millot affirme « [qu’il] était très important de les voir arriver à un moment où ils étaient capables d’être autonomes. »9 (voir annexe 4.b, C, passage 1). Le but est de proposer un cadre fertile pour cultiver la capacité créative des enfants et leur permettre de s’exprimer pleinement. Dans cette recherche du « bon » cadre, l’enjeu est de ne pas entraver les besoins de liberté nécessaires à cette création pour qu’elle puisse germer et exprimer son plein potentiel.

Dans le contexte de l’enseignement des années soixante-dix à quatre-vingt, cette capacité à proposer de tels dispositifs relevait d’un choix en marge du cadre institutionnel. Dans un premier temps, cela voulait dire avoir une conception de l’éducation différente. C’était croire en les capacités de l’enfant, qu’elles soient de gestion, de création ou d’autonomie. Dans un second temps, c’était reconnaître, accepter et pratiquer la dimension expérimentale : on essaye, on se trompe, on s’adapte, le plus important étant « le faire ». Adopter cette démarche permet d’influencer les enfants dans la façon qu’ils ont d’appréhender et de concevoir leur rapport au monde et à la création. Dans un troisième temps, c’était dire que l’école peut avoir une dimension ludique. Elle peut être un endroit où l’on apprend en se faisant « plaisir », et où l’acquisition de savoir-vivre et de savoir-faire ne relève pas uniquement d’un apprentissage théorique, mais se fait majoritairement par la pratique. Rolande Millot nous décrit cet aspect : « Les mômes étaient fascinés. Ça les intéressait beaucoup.

Je ne leur ai jamais dit que c’était une peinture. Il s’agissait simplement de faire. J’essayais de les lancer dans quelque chose de nouveau, de surprenant. »10 (voir annexe 4.b C, passage 2). L’activité artistique et plastique devient une matière à part entière dans laquelle on se rend compte de ce qu’elle apprend aux enfants et de ce qu’elle leur laisse pour leur vie future. Au final, on venait à travers cette posture, casser, changer, décloisonner les dogmes du cadre de production induit par l’école.

Créée en 1991 par Élizabeth et Gérard Garouste, l’association La Source Garouste explique « être née de la conviction que la création artistique peut venir en soutien de l’action sociale, afin de lutter contre l’exclusion sous toutes ses formes. Elle porte l’idée que l’art est un acteur fondamental dans la construction de la société et contribue à la valorisation de l’individu dès son plus jeune âge. »11. À l’origine de cette association, deux figures importantes du paysage artistique français : Élisabeth Garouste, architecte d’intérieur et designer et Gérard Garouste, peintre et sculpteur.

Comme évoqué dans le préambule au début, la culture (artistique dans ce contexte) permet de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Ici, l’association vient proposer différentes manières d’appréhender le monde de l’art : via des expositions ouvertes au public, des visites de musées et de lieux d’arts ou encore des ateliers de création artistique. Ceux-ci permettent aux enfants de se construire, d’apprendre des techniques et de développer des aptitudes artistiques.

On peut donc dire que La Source Garouste agit comme un véritable outil socioculturel qui induit à des valeurs positives comme l’ouverture aux autres, à l’innovation, à la coopération et à l’entraide. Elle utilise l’art pour développer l’éducation et le sens critique de la jeunesse, favoriser la cohésion sociale et de ce fait, lutter contre les inégalités.

Grâce à l’art, les personnes (re)prennent confiance en elles à travers la liberté qu’offre le processus de création, loin des règles imposées à l’école, à la maison ou dans la société. Elles s’affirment, se forgent un esprit critique et apprennent à exprimer leurs idées. Par conséquent, la création artistique leur apporte un épanouissement personnel agissant ensuite sur leur capacité à collaborer et à construire leur avenir pour les plus jeunes. Ce passage à l’acte implique une prise de responsabilité et un engagement sur les plans personnel et collectif, pouvant donner un sens nouveau à leur quotidien.

Grapus est un collectif d’artistes plasticiens et graphistes créé en 1970 par Pierre Bernard, François Miehe et Gérard Paris-Clavel (figure 6). Lors des événements de mai 68, les trois hommes se retrouvent au sein des ateliers populaires, où les étudiants des Beaux-Arts et des Arts Déco créent et produisent chaque jour des milliers d’affiches pour la lutte populaire. Dans cet environnement politisé et communiste, qualifié de « Stalinien » par ses opposants, Bernard, Paris-Clavel et Miehe fondent « Grapus », contraction de « Crapule Stalinienne », crap-stal et de « graphiste ».

Le style du collectif réside dans une collaboration des trois membres, des intellectuels aux traits simples et à l’aspect ludique. Les textes sont presque toujours écrits à la main, les dessins, tremblants, ressemblent à des dessins mal dessinés, offrant un ton global qui dénote et jure presque avec la photographie utilisée alors en publicité, et au mouvement suisse. Les artistes jouent avec des textures, des mots, des couleurs, ils créent un graphisme vivant (figure 7). Les trois amis s’engagent à contre-courant contre le « doux poison de la publicité » en proposant des affiches dans des domaines où le budget est rare. Associatif, culturel, social, engagement communiste, Grapus défend les « petites voix ».

À la même époque, les trois artistes enseignent aux Arts Déco et se heurtent au graphisme suisse minimaliste, strict et droit, au service des règles et de la « reine Publicité ».

En opposition à ce style et plus globalement aux règles préétablies, Grapus s’engage

pour servir une cause qui lui est chère, avec ce désir artistique « d’acte gratuit »

et impulsif, qui s’oppose à un graphisme payant, servant la publicité. L’art contre

le graphisme. L’impulsion contre les règles. Les causes sociales contre les causes lucratives.

Selon sa conception « noble » du graphisme, le collectif souhaitait capter les citoyens, « les badauds qui passent »12, en utilisant leur sensibilité, leur intelligence à travers un support qui les questionne, qui les étonne et qui vient leur faire appuyer un regard sur l’image. Le fonctionnement de l’affichage publicitaire ordinaire est exactement inverse : il cherche à capter rapidement l’œil du passant, à donner la solution immédiate – c’est-à-dire le produit – et en rester là. Le désir alors suscité n’a plus de rapport avec l’émotion propre à l’image de l’affichage.

Aujourd’hui, même si cette conception du graphisme est encore partagée par de nombreuses personnes – qu’elles fassent partie de ce domaine ou non –, la cupidité de la publicité dans l’espace public est toujours d’actualité.

Couplé à cela, une place prépondérante des nouvelles technologies, notamment des écrans dans notre quotidien (qui est propre au XXIe siècle). Toutes ces informations projetées à longueur de journée consistent à créer une surcharge cognitive chez les passants et de ce fait, une économie de l’attention. Cette quantité tue le système d’affichage, qui fonctionne sur le principe de captation. Pierre Bernard, en parlant de l’affiche, déplore « ce système (du trop-plein d’informations) qui la met dans une logique d’acception automatique – et donc de refus. Il faut que je sois un petit peu capté par une affiche pour la regarder, qu’elle vienne me chercher. »13

L’affichage signifie à chacun qu’il est dans un lieu public et que quelque part, il se passe quelque chose qui peut le concerner. Il explique « [qu’]une affiche se met droit, devant les gens, entre l’émetteur et la personne. Ça s’interpose. C’est cela qui fait sa force et y compris, à mon avis, sa valeur mythique au plan démocratique. C’est-à-dire que c’est quelque chose qui est là où on ne l’attend pas. Qui se met sur un mur dont on n’a rien demandé. »14

Le terme d’espace public, d’abord étroitement associé au domaine public, bascule vers une définition plus centrée sur la fréquentation d’espaces par le public, incluant le domaine privé15.

Entrer dans un lieu, c’est se soumettre à ses usages, à son langage, aux règles de ceux qui l’habitent, car celui-ci est toujours perçu, à tort ou à raison, comme réservé à une catégorie de population, à l’exclusion de toutes les autres qui ne s’y identifient pas – et ne s’y retrouvent pas, au sens propre et figuré du terme. Certains espaces publics sont peu connotés et permettent des usages multiples mais surtout, offrent une perméabilité sociale.

Accessible à tous sans nécessité d’adhésion ou maîtrise de codes, ce type d’espace offre une liberté de comportements pour que se créent des hétérogénéités sociales, culturelles et générationnelles. Certes, tous ces gens différents ne font que se croiser mais ils sont temporairement réunis et potentiellement accessibles. À ce moment-là, on peut considérer les espaces publics comme terrains d’éducation populaire, dans lesquels on va pouvoir diffuser des contenus et des messages de manière populaire, accessibles à différents milieux sociaux, culturels, et à différentes générations. Toucher une

si grande diversité de personnes permet, d’une manière, de sortir de l’entre-soi.

Comme on a pu le constater dans le chapitre précédent, le commerce compose la majorité des relations qui s’amorcent dans les espaces publics : la communication publicitaire occupe l’essentiel de ce qui s’affiche ; la technologie isole chaque jour davantage les passants.

Jérôme Guillet16 reconnaît que « faire du propre, faire du beau, l’imprimer puis l’afficher, c’est probablement entrer dans la normalité, dans la guerre visuelle que se livrent des milliers de graphistes et d’agences de communication. »17. Autrement dit, pour créer de la curiosité, il faut une forme qui sorte de l‘ordinaire. Tout ce qui est bricolé, fait maison, renvoie à une sincérité, à une rareté à laquelle les passants sont sensibles, alors que les beaux « documents » qui inondent l’espace public sous forme d’affiches ou d’écrans ne sont plus remarqués.

Pour illustrer ce phénomène, prenons l’exemple du projet Réinventer l’Agora de Malte Martin et de son collectif AgrafMobile. Sur l’invitation de la Maison des Métallos18, le collectif est venu investir l’esplanade Roger-Linet dans le quartier de Belleville à Paris. Son intervention consistait en la construction et l’installation de cabanes sur la place Roger-Linet (figure 8). Les interactions qui se créaient autour de ces

structures conduisaient à des ateliers prenaient place, animés par le collectif (figure 9). Ceux-ci reposaient sur le principe du Porteur de parole19 qui consiste

à poser des questions dans l’espace public, à collecter les mots ou les phrases issues des échanges pour ensuite les afficher et alimenter le dispositif. Les réponses créent des réactions, et ainsi de suite. De la même façon que les mots peuvent être réutilisés et affichés, les signes produits lors de ces moments (figure 10), faits à la main et modestes, sont donnés à voir sur la place et dans la Maison des Métallos, agissant comme un manifeste de l’intervention. De même, ces actions viennent bousculer le quotidien des habitants du quartier ou des passants, l’utilisation d’un parti pris graphique singulier vient l’inscrire dans le paysage et servir la démarche.

Pour ce projet, Malte Martin mettait l’accent sur le fait « [qu’]il s’agissait d’habiter

le monde dans tous les sens du terme, y vivre, s’y rencontrer, se parler,y créer ensemble… pour s’exprimer, se transformer et transformer son environnement. »20

Le graphisme d’intérêt public possède ses codes, institués depuis les années 80 par Grapus comme nous l’avons vu dans le chapitre 2.a.1. Pensés pour toucher la sensibilité du public et toujours utilisés aujourd’hui, leur efficacité n’est plus à prouver, en atteste par exemple le projet Réinventer l’Agora de Malte Martin. Pourtant, ne peut-on se demander si ces codes sont immuables ? Pour essayer de répondre à ce questionnement, je décide de m’appuyer sur un exemple contemporain du graphisme, en l’occurrence Sébastien Marchal, actif depuis les années 2010 dans le monde du graphisme d’intérêt public

et militant. Pendant ses études, il fait la rencontre de Vincent Perrottet et Gérard

Paris-Clavel, ce qui le mènera à effectuer un stage à l’Atelier de Création Graphique21

en 2005, puis un autre à Nous Travaillons Ensemble22 en 2006.

Avec un parcours empreint des réalisations du collectif, on peut considérer son travail comme un héritage de Grapus. Comment cette influence le guide-t-elle dans ses propositions ? S’en démarque-t-il ou au contraire, conserve-t-il le style singulier de l’ancien collectif ?

En nous appuyant sur un panorama de ses productions (figure 11), nous pouvons en déduire les aspects principaux suivants : rôle crucial du texte et du message, des typographies qui se démarquent par leur forme, pouvant être manuscrites en fonction du sujet évoqué ; importance de la couleur, utilisation récurrente de contrastes prononcés qui vient mettre en valeur ou servir le propos ; présence d’une certaine picturalité par l’utilisation de signes faits à la main de photographies et de textures ; travail s’inscrivant dans le domaine du militantisme avec la défense de valeurs et de droits communs, pour la mise en avant de travaux d’auteurs ou dans un milieu alternatif.

Sébastien Marchal propose une œuvre qui vient nous interpeller, nous faire réfléchir et nous questionner. En abordant des sujets et des enjeux actuels de notre société, son graphisme vivant s’ancre profondément dans la société d’aujourd’hui, comme le faisait Grapus dans les années 70 et 80.

Malgré tout, on peut se demander si ces codes sont-ils propres au graphisme français ou s’ils sont partagés à l’international ? Avons-nous la même façon de concevoir et de communiquer sur un sujet commun d’un pays à un autre ? En prenant exemple sur d’autres productions venant du monde entier, comme les États-Unis (figure 12), l’Allemagne (figure 13) ou encore le Japon (figure 14), on remarque des aspects similaires

à ce que l’on peut voir en France : des visuels parlants, que ce soit par l’usage de la photo ou du dessin, des messages forts, et des signes typographiques faits à la main.

Une explication pourrait être le caractère universel des sujets abordés. En effet,

le racisme, la pauvreté ou encore l’amour n’ont pas de couleur ni de nationalité.

Cela nous permet de faire le constat final que les codes du graphisme d’intérêt public, établis des décennies auparavant, sont toujours d’actualité, car cette volonté d’aller toucher la sensibilité du public reste la même.

Dans la continuité de mes expérimentations plastiques, j’ai représenté et mis en forme des mots ainsi que des citations issues de lectures et d’échanges. Mon but était,

à travers l’utilisation de différents médiums comme la craie sèche, la peinture, les crayons de couleurs ou encore l’encre de chine, de trouver comment, avec des principes de mise en page et les qualités plastiques de chaque outil, exprimer des notions et des valeurs fortes propres à l’éducation populaire (figure 15). Mon format, un A3, reprend un principe de bloc marque, créant un lien entre toutes ces affiches.

Le milieu institutionnel se définit par les lieux rattachés à l’État. Ceux-ci ont pour particularité d’être en conformité avec les institutions, c’est-à-dire à un ensemble de règles érigées dans le but de garantir l’équilibre des relations entre les membres d’une société.23

L’éducation populaire, si on la comprend comme un ensemble d’actions mises en place pour essayer de transmettre à un public cible certaines valeurs et savoirs (faire et être), ne se produit pas uniquement dans des lieux en marge du système institutionnel. Pourtant, comment intervenir dans des endroits sous contrôle ou dépendant d’un système qui promeut des actions et des valeurs contradictoires de celles que l’éducation populaire défend ? Elle peut se témoigner de différentes façons, dont deux notables : dans un premier temps, l’intervention d’associations promouvant une démarche (d’éducation populaire) dans des lieux institutionnels, et dans un second temps, l’utilisation et la réappropriation par ces lieux, de démarches propres à l’éducation populaire.

Dans le premier cas, on peut prendre l’exemple de l’association des Francas

de l’Isère24 qui intervient dans des établissements scolaires (écoles, collèges et lycées) ou des centres de loisirs. Reconnue par l’Éducation Nationale comme complémentaire de l’école publique, la directrice des Francas de l’Isère, Sarah Boukaala, m’explique lors d’un échange, leur rapport avec l’école : « On est différents en terme de pédagogie [...], on travaille sur les mêmes finalités sur le premier degré de socle de compétences mais on ne va pas travailler sur les mêmes enjeux et avec les mêmes outils pédagogiques. ». Comment le fait de s’inscrire dans une démarche d’éducation populaire permet-il de se questionner sur la façon d’accueillir une parole (en l’occurrence, celle des enfants), et par la suite, de savoir ce que l’on en fait ?

Dans le deuxième cas, je m’appuie sur l’exemple de la MC225 à Grenoble qui est un établissement public de coopération culturelle, labellisé Scène nationale.

Dans son fonctionnement, elle met un point d’honneur sur l’accessibilité, qui se traduit par la mise en place différentes mesures et dispositifs.

Premièrement, l’accompagnement de différents établissements scolaires, avec l’accès à un parcours spectateur pour les élèves en spécialité théâtre. Ceux-ci bénéficient d’ateliers récurrents, de rencontres et de projets animés par des artistes issus de la programmation (figure 16). La MC2 est aussi partenaire de l’UFR Arts du spectacle de l’UGA26 et intervient dans le cadre de la formation BPJEPS avec les CEMEA27. Elle accompagne aussi le Rectorat dans des modules de formation à destination des enseignants. Sur son site internet, elle met en évidence « [qu’]en partant à la rencontre de l’autre dans sa diversité, elle souhaite détourner des lieux familiers et y instiller de la culture (salle de classe, bibliothèque, EHPAD, CSE…) ». Deuxièmement, la mise en place d’un tarif généralisé à 10 € pour les moins de 30 ans et un tarif à 5 € pour les étudiants boursiers, levant un frein à la venue des jeunes et permettant à un public plus large l’accès à la programmation.

C’est grâce à une démarche comme celle-ci où l’on peut retrouver des enjeux d’éducation populaire : une résolution de rendre accessible le monde de la culture qui se manifeste par la volonté de faire découvrir, d’accompagner et de donner envie à tous.

Pour parler du monde associatif, je m’appuie principalement sur l’exemple des tiers-lieux, car ceux-ci englobent un grand nombre d’exemples que peut être la pratique de la vie associative, dans toute sa diversité.

Le concept des tiers-lieux a été théorisé dans les années 1990 par le sociologue Ray Olddenburg dans son ouvrage intitulé The Great Good Place. L’auteur s’intéresse aux environnements sociaux qui ne relèvent ni du domicile, ni du travail et qui deviennent donc des lieux hybrides. Ils s’entendent comme volets complémentaires, destinés

à la vie sociale de la communauté, et se rapportent à des espaces où les individus peuvent se rencontrer, se réunir et échanger.

Les modes de fonctionnement des tiers-lieux peuvent être aussi bien communautaires, associatifs ou privés, à la fois dans la défense et la production de « communs », c’est-à-dire quelque chose de matériel ou immatériel à destination de tous.

Ce flou conceptuel permet d’amener un foisonnement d’initiatives sur des enjeux variés : l’écologie, le lien social, le numérique, l’alimentation, les sciences participatives et pleins d’autres. L’idée essentielle à retenir est qu’ils sont des espaces ouverts et hybrides qui facilitent la rencontre entre des acteurs hétérogènes et qui met en commun des ressources diverses.

Les tiers-lieux, d’une manière ou d’une autre, formulent une critique ou une alternative aux modèles dominants. Leur aspect « subversif » s’exprime notamment dans la volonté du non-fini ; de son contraire, qui a une fin, qui est limité, les tiers-lieux sont des endroits où l’on peut réfléchir aux conditions de production, où l’on peut créer, donner forme et défendre un design qui est lui aussi non-fini, c’est à dire qui peut être diffus, plus ouvert (dans les formes produites), discutable (dans les usages supposés) et ancré dans un territoire précis. D’après Gilles Clément, il s’agirait de « trouver l’espace-temps réservé à l’invention, […] engager le dialogue avec le vivant dont nous dépendons et ignorons le génie, abandonner l’idée de la maîtrise, placer l’indécision à la hauteur de la décision. »28

À partir de 2021, plusieurs programmes ont été mis en place par l’État pour permettre le développement d’écosystèmes locaux autour de la relocalisation de la production, de la valorisation des savoir-faire et de la transmission de la compétence, notamment dans les territoires fragiles (ruralité, quartiers populaires, etc.).

Pourtant, ces investissements représentent plusieurs risques : dans un premier temps, de figer la définition des tiers-lieux dans des catégories fixées, et dans un second temps, d’entretenir une forme de dépendance financière : 49% du CA des tiers-lieux proviennent de subventions publiques29. Ces « aides » ne risqueraient-elles pas, dans un esprit normatif, de faire perdre la force « subversive » de ces espaces transitionnels ?

Pour illustrer concrètement le principe de tiers-lieu, on peut s’appuyer sur l’exemple de l’association grenobloise Cap Berriat (figure 17). Créée en 1964, à l’époque sous le nom du « Club Léo Lagrange », c’est en 1980 qu’elle adoptera le nom qu’elle porte aujourd’hui. En 2000, alors qu’elle s’apparentait à une MJC, un changement du projet associatif s’opère pour se rediriger vers de l’accompagnement de jeunes, porteurs de projets.

Aujourd’hui, Cap Berriat accompagne ces jeunes dans la réalisation de leurs projets et agit pour la reconnaissance de leurs actions. Au cœur de celui-ci, l’initiative jeunesse comme méthode et comme moteur. L’idée est de permettre aux jeunes de construire leur propre parcours, au-delà des différentes assignations – sociales, scolaires, économiques, ethniques, culturelles, genrées – qui peuvent, à un moment de leur vie, les contraindre, les empêcher, les réduire à une identité imposée, à un statut prédéfini,

à une situation subie.

Les locaux correspondent aux valeurs que l’association porte et véhicule ; un local pluridisciplinaire regroupant des espaces hybrides et pluriels sur deux niveaux (figure 18). Ceux-ci sont adaptés pour les différents projets que les gens souhaitent proposer et réaliser. Le bâtiment devient à ce moment-là une mini société qui vient héberger une vie associative, tendant vers un fonctionnement autogestionnaire. Porteuse de projets, celle-ci permet de proposer quelque chose d’alternatif, de sortir de la norme, là où certains individus peuvent se retrouver. Elle anime la vie du quartier et est propice aux rencontres, échanges d’idées, d’intérêts. Elle permet entre autres, pour les personnes souhaitant proposer quelque chose, d’être et de se sentir utile sans que cela doive légitimer leur place au sein d’un groupe social.

Faire et créer avec d’autres personnes nécessite un certain lâcher-prise ; c’est accepter l’inconnu, autant dans le processus que dans le point d’arrivée (quand il y en a un). On ne sait jamais réellement ce que l’on obtiendra à la fin. Ne serait-ce pas le but, quand on sollicite la créativité des autres, de se laisser surprendre ?

L’essentiel ne serait-il pas le processus de création, le cheminement, les rencontres, l’enrichissement et l’aventure plutôt que sa finalité ? Ce qui est sûr, c’est que l’humain ne se contrôle pas. Il peut donner libre-court à sa paresse et, par exemple, utiliser des outils comme ChatGPT, qui lui font perdre sa capacité d’analyse et de réflexion, pourtant primordiale pour comprendre notre monde. C’est là que l’éducation populaire est un moyen crucial pour nous faire revenir à l’essentiel, aux sources de nos relations, du faire et du savoir, afin de nous rendre autonomes et d’être à nouveau acteurs de nos vies.

Actuellement, je me positionne comme un designer médiateur et collaborateur.

Pour moi, la richesse du partage, du mélange, et des récits de chacun est un terreau fertile pour la création dans tous ses domaines. Pour mon projet de diplôme, j’aimerais me diriger vers une démarche de co-création ; proposer un ou des ateliers et valoriser la communication autour de ces actions.

Pour organiser cet atelier, deux possibilités s’offrent à moi : d’un côté, le milieu institutionnel ; je peux prendre comme contexte le lycée Argouges qui présente un espace

de mixité sociale fort grâce aux différentes formations proposées et les différents publics qui l’habitent. D’un autre côté, le milieu associatif, foisonnant à Grenoble.

Complémentaires à cet atelier, des productions comme des affiches ou des éditions valoriseraient différents aspects du lieu ou de l’association avec laquelle je collaborerais ; les locaux, son histoire, ses enjeux, autant que les actions d’éducation populaire qui se font en son sein.

Bosqué, Camille. Design pour un monde fini. Premier parallèle, 2024.

Clément, Gilles. Manifeste du Tiers paysage, 2004.

https://www.editionsducommun.org/products/manifeste-du-tiers-paysage-gilles-clement.

De Lépinay, Adeline. « L’éducation populaire : nous émanciper et transformer les rapports sociaux », 25 octobre 2014.

https://www.education-populaire.fr/.

Dore, Silvia. Co-création et nouvelles manières de faire projet en design graphique au XXIe siècle portées par une logique pragmatique de l’action, 2019.

Fleury, Antoine, et France Guerin-Pace. Les espaces publics urbains : Penser, enquêter, fabriquer. Tours : RABELAIS, 2022.

« France Tiers-lieux ». Consulté le 10 décembre 2024.

https://francetierslieux.fr/.

Freire, Paulo. Pédagogie de l’autonomie. Toulouse, France : Érès, 2013.

Garouste, Élisabeth et Gérard. « Association La Source ». Consulté le 5 décembre 2024.

https://www.lasourcegarouste.fr/.

Graphéine et Tiphaine. « Pierre Bernard & Grapus, “graphisme d’utilité publique”, 1942/2015 », 23 mars 2016.

https://www.grapheine.com/histoire-du-graphisme/pierre-bernard-grapus-graphiste-utilite-publique.

Guillet, Jérome. Petit manuel de travail dans l’espace public, 2019.

https://www.editionsducommun.org/products/petit-manuel-de-travail-dans-l-espace-public-jerome-guillet.

Malte, Martin, Ludovic Duvem et Stéphanie Aubin. RÉINVENTER L’AGORA — Malte Martin & Agrafmobile, 2023.

https://www.editionsdeloeil.com/product-page/réinventer-l-agora-malte-martin-agrafmobile.

Preston, Marie. Inventer l’école, penser la co-création. CAC Brétigny Tombolo Presses., 2021.

https://www.grandcafe-saintnazaire.fr/editions/inventer-lecole-penser-la-co-creation/.

Zammit, Adrien. « Entretien avec Pierre Bernard ». 30 avril 2008.

https://www.formes-vives.org/atelier/ ? post/Entretien-avec-Pierre-Bernard.

Voir figure 21.

A. Co-création et nouvelles manières de faire projet en design graphique au XXIe siècle portées par une logique pragmatique de l’action, Mémoire Master 2, année universitaire 2019-2020, Silvia Dore (figure 19).

« Encore une fois, les configurations des démarches de conception se trouvent bouleversées et les hiérarchies se voient questionnées. La configuration n’est plus pyramidale, avec des rôles fixes, mais tente de devenir linéaire. La position est mobile au sein de cette chaîne et le pouvoir des actions à l’intérieur du processus de conception est partagé. La position auctoriale de l’artiste ou artisan ne semble plus avoir d’importance. Le projet naissant de la collaboration devient la force du nouvel auteur collectif. La figure du designer en tant qu’auteur individuel est donc repensée au service du projet. Le détachement de la question de la figure de l’auteur semble autoriser enfin le travail de co-conception. »

B. C’est bon signe ! , signalétique, Adeline Vieira et Mathilde Gintz (figure 20).

https : //plateforme-socialdesign.net/fr/decouvrir/cest-bon-signe

C’est bon signe ! propose aux élèves de l’école de Masseube dans le Gers de penser et produire la signalétique de leur école. La signalétique peut être perçue comme un moyen conventionnel et conventionné d’indiquer les espaces et leurs fonctions. Elle peut-être aussi un moyen de raconter une histoire, de penser la pratique des lieux et leurs différentes vies. Construire la signalétique d’un espace que l’on habite c’est poser un regard sur la vie qui y prend place, la sienne et celle de ceux qui le partagent. Quelles histoires raconter ? Quels chemins — faire — prendre ? Quelles formes ? Quels mots ? Quelles formes peuvent prendre ces mots ? Comment l’espace supporte-t-il ces formes ?

C. Inventer l’école, penser la co-création, Marie Preston, 2021.

Passage 1

« - Rolande : J’ai adoré travailler en maternelle. Je trouve qu’avec les petits, c’est extraordinaire ce que l’on peut arriver à faire, mais pas à faire nous, mais eux. Et c’est à nous de voir comment s’y prendre. Je travaillais beaucoup avec la peinture, avec le corps. Les petits avaient envie de faire des choses. J’avais remarqué que les enfants dans l’atelier peinture au bout d’un moment se rapprochaient. Ils riaient beaucoup de faire des choses […].

- Raymond : Créatives, inventives, osées ! - Rolande : Oui, ils faisaient, ils inventaient ! - François : ils s’étonnaient eux-mêmes du résultat de leurs gestes.

- Rolande : C’était formidable ! On était au premier étage et on les regardait faire. Ils avaient un projet , c’était très grand. Ils travaillaient deux par deux. Vu de dessus, il était sidéré le type qui était là parce qu’il avait l’habitude de voir les enseignants venir avec des mômes et rester derrière eux… Il m’avait demandé « Mais comment vous faites ? ». Pour moi, c’était très important de les voir arriver à un moment où ils étaient capables d’être autonomes. », p. 104

Passage 2

« - Rolande : Ce que je faisais avec les enfants en maternelle, ça leur plaisait beaucoup, ça les amusait comme des fous. Je mettais un très, très grand papier kraft dans la classe, énorme, et il fallait le toucher avec de l’encre. Chaque enfant avait quelque chose pour toucher. Certains avaient simplement un petit morceau de bois, d’autres de très grands manches à balai, enfin tout pleins de choses. Je leur disais « Allez, vous faites un trait ! Une croix ! Un rond ! », « En haut ! En bas ! ». Les mômes étaient fascinés. Ça les intéressaient beaucoup. Je ne leur ai jamais dit que c’était une peinture. Il s’agissait simplement de faire. J’essayais de les lancer dans quelque chose de nouveau, de surprenant. » p. 100

Passage 3

« Si la pédagogie est coopérative et que les enfants s’entraident et font ensemble, ces expériences sont donc aussi des terrains d’expérimentation et d’apprentissage pour les adultes qui coopèrent eux aussi à son fonctionnement. L’équipe est un lieu de formation mutuelle […]. Le groupe de coéducateur.trices.s partage le désir commun de réaliser l’école, leur communauté existe par l’action. C’est en cela que cette équipe est plus qu’un groupe d’enseignant.e.s travaillant sous le même toit : c’est aussi une communauté politique qui œuvre à un but commun, en commun. » p. 86

Dans un premier temps, je tiens à remercier mes parents et mes amis qui n’ont jamais cessé de m’encourager, mais surtout de croire en moi. Leur soutien m’a été précieux pendant la rédaction de ce mémoire. Je remercie aussi mes camarades pour les échanges, l’entraide et l’ambiance de travail conviviale.

Dans un second temps, mes grands-parents, Jean-Claude Lamarche et Régine Hausermann pour le temps qu’ils ont consacré à me relire et à apporter des corrections. Celles-ci m’ont particulièrement aidé pour fluidifier ma rédaction.

Je remercie particulièrement mes professeurs.

Mme. Balland et M. Bédelet, qui m’ont conseillé des lectures qui ont propulsé mon écrit (notamment Petit Manuel de travail dans l’espace public et Inventer l’école, penser la co-création). Je pense aussi aux nombreuses relectures, conseils et échanges qui m’ont permis une ouverture sur d’autres sujets et m’ont évité de m’engager sur des voies trop risquées !

Mme. Kukielczynski pour son regard pertinent, qui sait me faire me remettre en question, ainsi que son ouverture d’esprit sur de nombreux sujets, ce qui m’a grandement aidé.

Je remercie enfin toutes les personnes qui m’ont accordé de leur temps et avec qui j’ai pu avoir des échanges passionnants. Je pense à Léonard Beth qui travaille pour les colonies Les 400 Coups, Sarah Boukaala, directrice des Francas de l’Isère, Annie Choisy et son expérience poignante, et enfin Solène Compingt pour le collectif Les Orageuses.

Achevé d’écrire le 17/12/2024.

1 Georges Vigarello, « Hugon (Marie-Anne), Seibel (Claude), éd. — Recherches impliquées. Recherche action : le cas de l’éducation », 1990

2 Pascal NICOLAS-Le STRAT, « L’expérience de la co-création, l’art qui s’entremet », 15 février 2000

3 (1921-1997), pédagogue brésilien, praticien et théoricien philosophe de l’éducation populaire et universitaire, internationalement reconnu en particulier pour ses travaux sur l’alphabétisation et par son engagement pratique même dans la lutte contre l’oppression par l’éducation tant au Brésil que de par le monde.

4 Marie Preston, Inventer l’école, penser la co-création, CAC Brétigny, Tombolo Presses, 2021.

5 Silvia Dore, Co-création et nouvelles manières de faire projet en design graphique XXIe siècle portée par une logique pragmatique de l’action, 2019.

6 Le fait de donner l’existence à quelque chose ayant des qualités plastiques ou graphiques.

7 Silvia Dore, Ibid.

8 Qui a pour particularité d’être en conformité avec les institutions, c’est-à-dire à un ensemble de règles érigées dans le but de garantir l’équilibre des relations entre les membres d’une société.

9 Marie Preston, Inventer l’école, penser la co-création, CAC Brétigny, Tombolo Presses, 2021.

10 Ibid.

11 « Association La Source », consulté le 5 décembre 2024, https : //www.lasourcegarouste.fr/.

12 Adrien Zammit, « Entretien avec Pierre Bernard », 30 avril 2008, https : //www.formes-vives.org/atelier/ ? post/Entretien-avec-Pierre-Bernard.

13 Adrien Zammit, « Entretien avec Pierre Bernard », 30 avril 2008, https : //www.formes-vives.org/atelier/ ? post/Entretien-avec-Pierre-Bernard.

14 Ibid.

15 Antoine Fleury et France Guerin-Pace, Les espaces publics urbains : Penser, enquêter, fabriquer, Illustrated édition (Tours : RABELAIS, 2022).

16 Jérome Guillet, Petit manuel de travail dans l’espace public, 2019, https : //www.editionsducommun.org/products/petit-manuel-de-travail-dans-l-espace-public-jerome-guillet.

17 Ibid.

18 Maison des arts visuels et du spectacle, située dans le 11e arr. de Paris.

19 Le porteur de paroles est une méthode d’animation inventée en 2002 par l’association Lézards Politiques. Celui-ci prend la forme d’une enquête au cours de laquelle le but est d’atteindre une certaine objectivité, comprise comme la tentative de collecter un grand nombre de témoignages à propos d’un objet de discussion commun. L’infinie possibilité due à la singularité de chaque passant compose un tableau qui fait société, réunissant des voix et des regards divers et divergents.

20 Martin Malte, Ludovic Duvem, et Stéphanie Aubin, « RÉINVENTER L’AGORA — Malte Martin & Agrafmobile », editions-de-loeil, septembre 2023, https : //www.editionsdeloeil.com/product-page/réinventer-l-agora-malte-martin-agrafmobile.

21 Atelier de graphisme fondé par Alex Jordan (ancien membre de Grapus), Valérie Debure et Sébastien Courtois.

22 Atelier de graphisme fondé et dirigé par Pierre Bernard (ancien membre de Grapus, 1942-2015) assisté de Benoit Bohnké et Thibaut Robin.

23 Définition de L’internaute, Instutitionnel, https : //www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/institutionnel/

24 Fédération nationale laïque de structures et d’activités, les Francas ont une vocation indissociablement éducative, sociale et culturelle.

Ils agissent pour l’accès de tous les enfants et adolescents à des loisirs de qualité, en toute indépendance et selon le principe fondateur de laïcité. La Fédération nationale des Francas est reconnue d’utilité publique. Elle fait partie des associations complémentaires de l’Enseignement public, acteur incontournable pour l’animation des activités extra et périscolaires.

25 La MC2, Maison de la Culture de Grenoble et Scène nationale, est un établissement public de coopération culturelle (EPCC) subventionné par le Ministère de la Culture, Grenoble-Alpes Métropole, le Département de l’Isère et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

26 Université Grenoble Alpes.

27 Les Ceméa (Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active) sont une association d’éducation populaire, complémentaire de l’enseignement public, reconnue d’utilité publique depuis 1966 et un organisme de formation dans le domaine de l’éducation. Mouvement de militants et de militantes engagées dans l’Éducation Nouvelle, ils pratiquent des méthodes d’éducation active.

28 Gilles Clément, Manifeste du Tiers paysage, 2004, https : //www.editionsducommun.org/products/manifeste-du-tiers-paysage-gilles-clement.

29 « France Tiers-lieux », consulté le 10 décembre 2024, https : //francetierslieux.fr/.